图集|初祖庵:少林寺畔的历史文化“活化石”

河南日报客户端记者 邓放 摄影报道

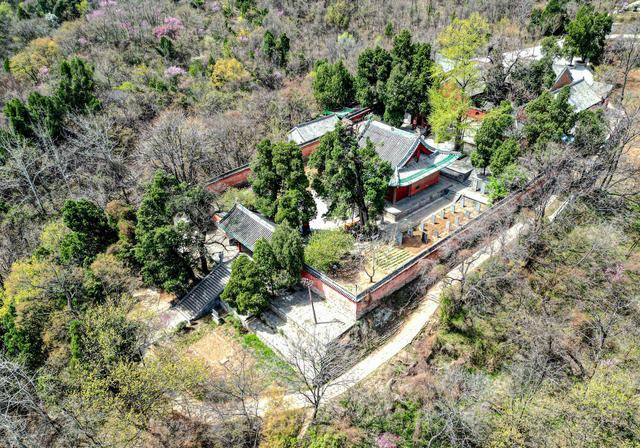

在嵩山少室山北麓的茂密山林间,少林寺作为禅宗祖庭闻名遐迩。而在少林寺西北约1公里处的五乳峰下小山丘上,有一处同样承载着厚重历史文化的建筑——初祖庵,它犹如一颗被岁月尘封却依然散发着独特魅力的明珠,静静诉说着千年的故事。

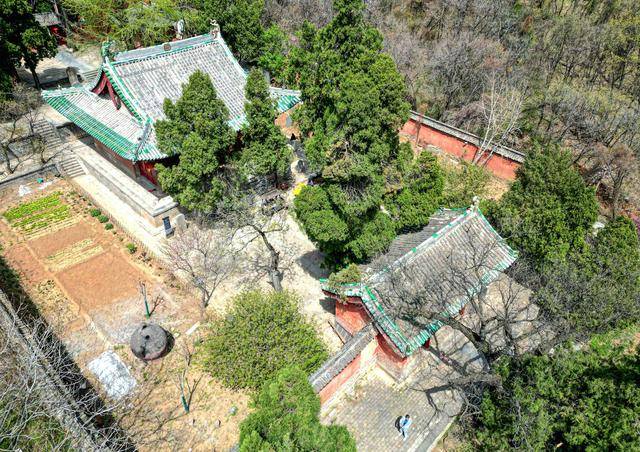

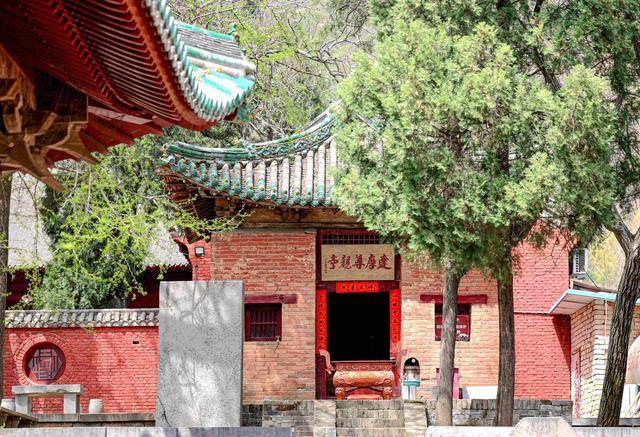

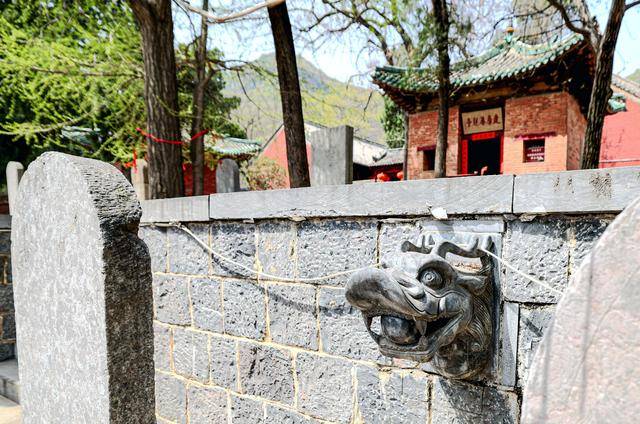

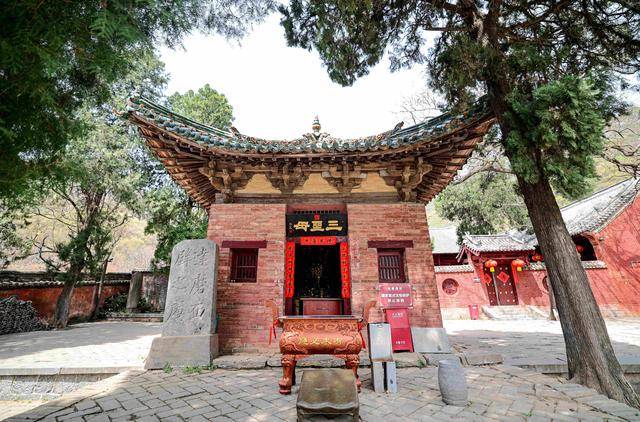

初祖庵始建于北宋宣和七年(公元1125年),是宋代为纪念达摩面壁而修建的庵院,故又称“面壁庵”。其院落南北长88.28 米,东西宽 38.72 米,占地面积0.34公顷。中轴线上依次分布着山门、大殿、千佛阁等建筑,两侧有面壁亭、圣公圣母亭等。庵院内现存历史建筑 5 座,宋、金以后碑碣49余品,还有唐代“六祖手植柏”等,处处彰显着深厚的历史底蕴。

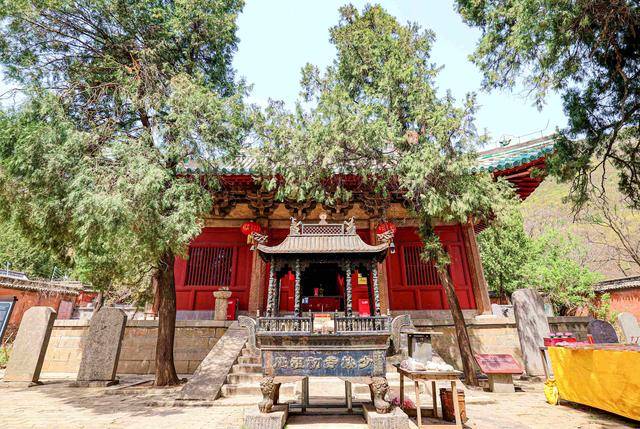

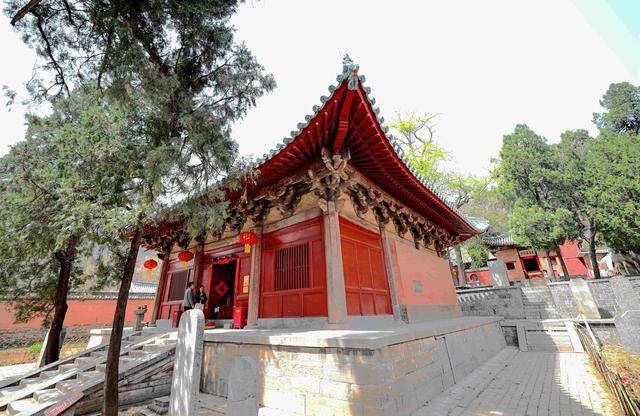

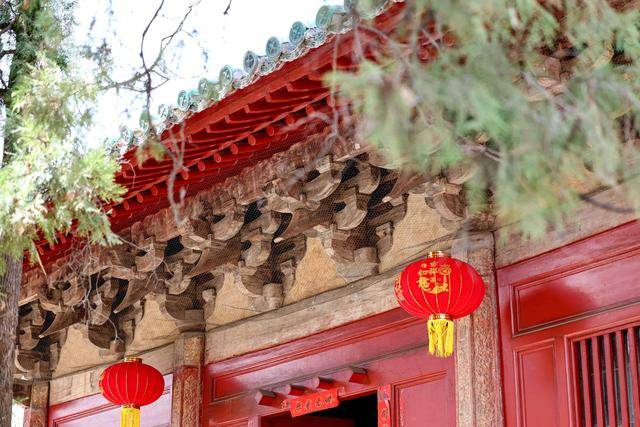

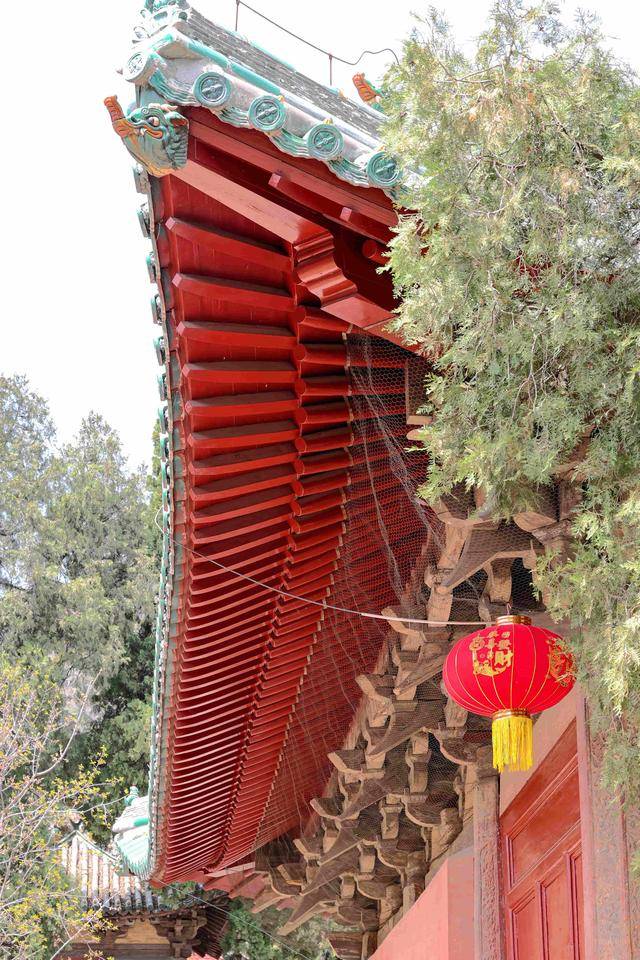

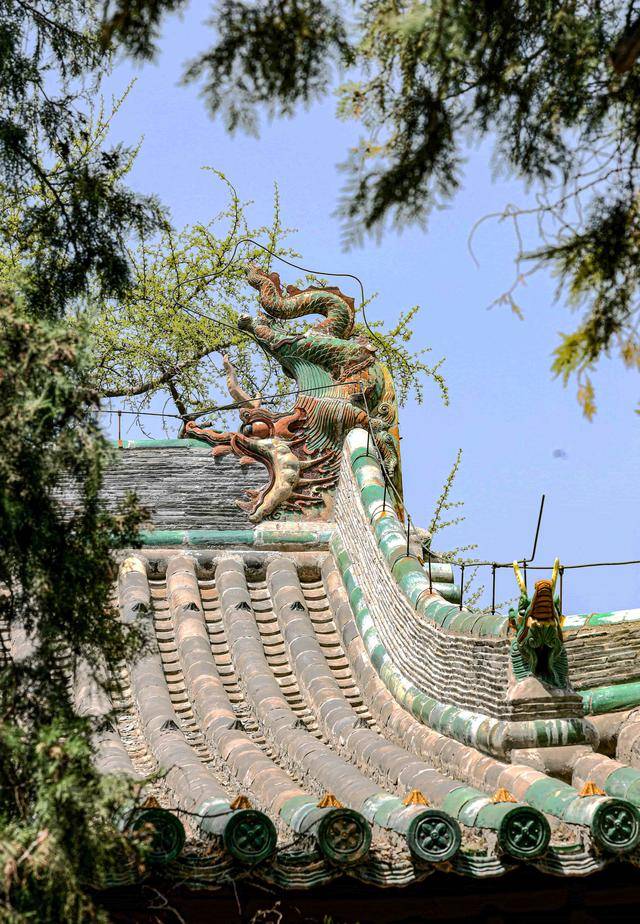

初祖庵大殿作为核心建筑,更是精华所在。大殿高10.5米,长15.34 米,宽14.8米,面积227平方米,面阔三间,进深三间,单檐九脊殿。檐下采用五铺作单抄单下昂,重拱计心造斗栱,屋面覆绿色琉璃剪边瓦顶,前后当心间设方形板门,前檐次间为方形直棂窗,殿内石柱上清晰留存着 “大宋宣和七年”的题迹。

这座大殿的建造时间距《营造法式》颁行年代仅晚25年,虽历经多次修葺,但其梁架结构、斗栱比例仍与《营造法式》高度一致,为研究我国宋代建筑规范提供了不可多得的实物例证。

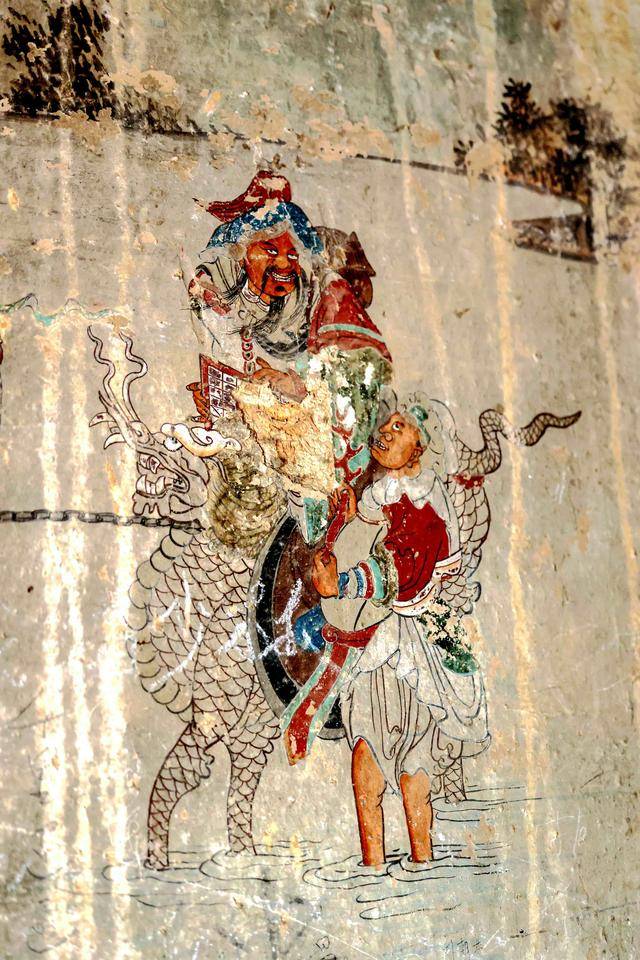

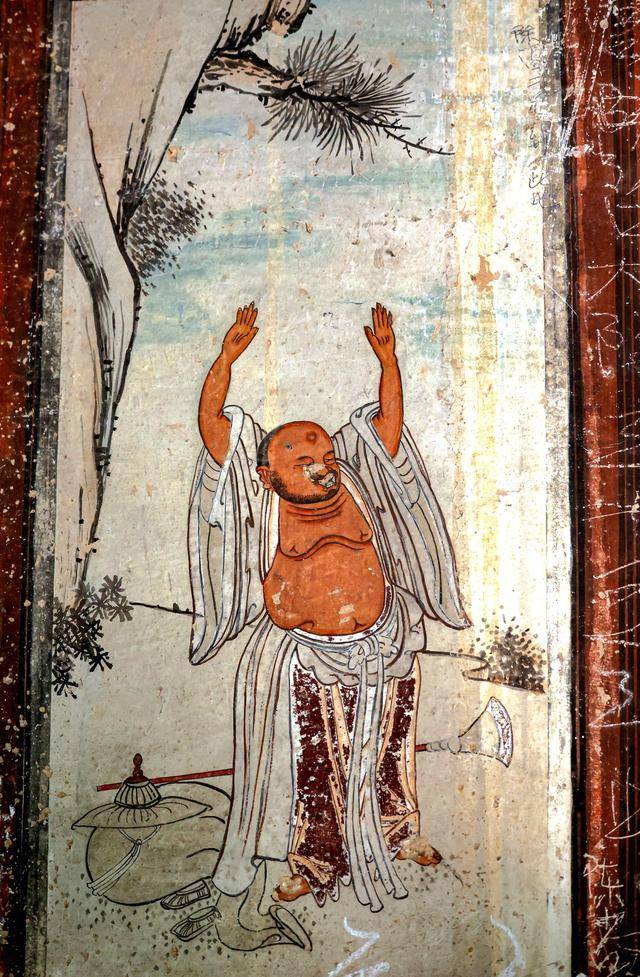

殿房的石外槽柱、石内柱、群墙、神台四周的精致浮雕等,均为宋代原物。当心间台明下设石砌踏道,分左右阶,中间陛石(御路)为素面,踏道两侧壁面呈三角形象眼,分三层内凹,由石材雕成,这一独特构造保存了我国宋代造殿之制中罕见的实物范例。殿内雕刻题材广泛,有麒麟、狮子、山水、人物故事等,造型生动,构思巧妙,刀法劲健,堪称中国宋代石刻中的精品。

初祖庵的山门创建年代虽难以考证,但大致可推断在金、元时代。如今的山门于1985至1986年在原址重建,面阔三间,进深两间,通高 6.876 米,为单檐悬山式建筑,前后檐不施斗拱,采用中柱式构架,中间开门,简洁而古朴。

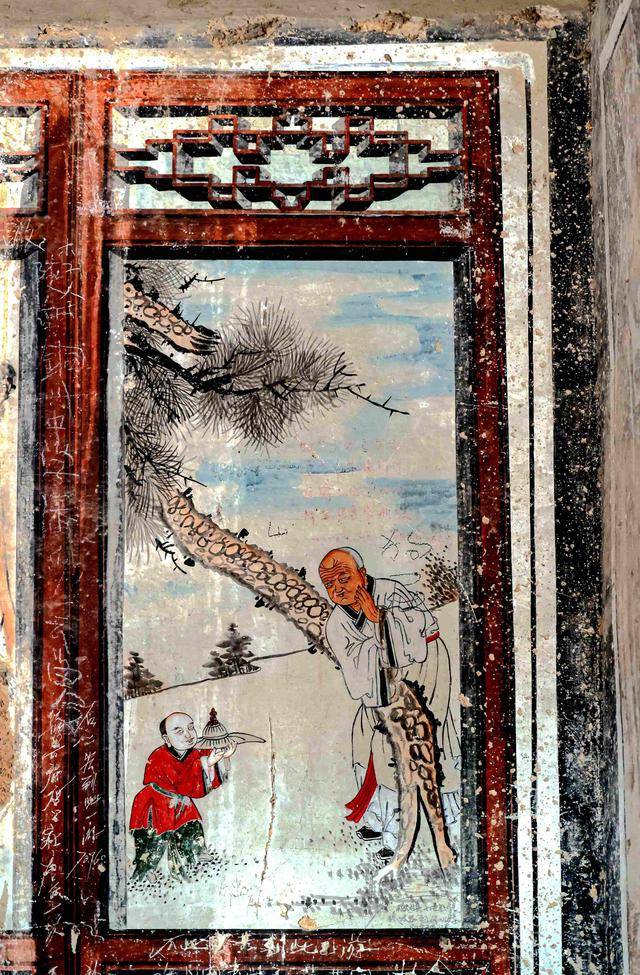

山门内、大殿前的甬道东侧,一棵参天古柏引人注目,传说它是六祖惠能所植,历经千年风雨,依然枝繁叶茂,仿佛在默默守护着这片圣地。

千佛阁由明代初祖庵住持福元创建,内供达摩及观音菩萨像。千佛阁前有北宋靖康元年(公元1126年)的舍利石函一具,四面有线刻画,图中天王、仕女、鬼王等形象栩栩如生,刀法流畅自如,尽显宋代雕刻艺术的高超水准。

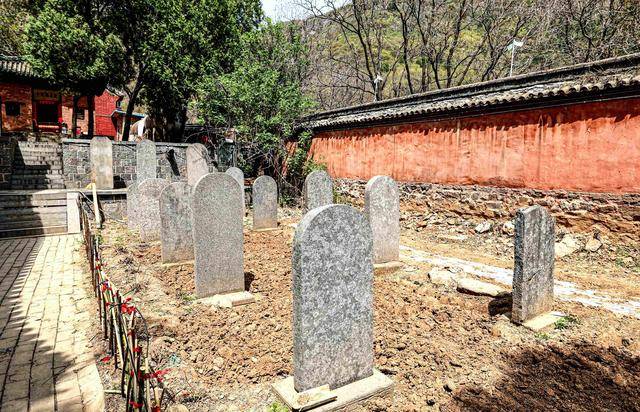

庵院内还留存着40多通碑石,其中宋代黄庭坚的《达摩颂碑》、蔡汴的《达摩面壁之庵》,以及明刻《达摩面壁图》等,皆为珍贵的文化瑰宝,为研究禅宗历史和书法艺术提供了重要资料。

1996年11月20日,初祖庵被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位;2010年8月1日,包含初祖庵在内的登封“天地之中”历史建筑群被列入世界文化遗产,其历史、艺术和科学价值得到了国际社会的广泛认可。

初祖庵不仅是一座建筑群落,更是一部承载着千年历史文化的生动史书,它见证了禅宗的发展传承,展现了宋代建筑艺术的卓越成就。在岁月的长河中,它始终屹立不倒,吸引着无数游客和学者前来探寻其背后的故事,成为中华民族传统文化的重要象征之一。