智能驾驶分水岭将至?华为牵头发布安全倡议,落地节奏彻底变了?

车企在自动驾驶领域的投入已经不是一年两年了,但面对 " 自动驾驶何时落地商用 " 的问题时基本闭口不谈,反倒是不造车的华为率先给出答案。

日前,华为智能驾驶产品线总裁李文广在自动驾驶产业发展论坛中介绍了自动驾驶在中国的落地节奏预判,提到了相关自动驾驶技术落地的时间节点,如下表所示。

图源:雷科技 / 电车通制表

L3、L4、无人干线物流能够落地商用,华为觉得也就是这几年的事情。

除了预判自动驾驶在中国的落地节奏之外,华为在近期发布了 ADS 4 以及《智能辅助驾驶安全协议》,并得到了东风猛士、岚图、赛力斯等 11 家汽车品牌高管的联合署名,成为智能辅助驾驶安全的牵头者。

截图:微博 @华为乾崑智能汽车解决方案

如此激进的华为放在当下的汽车行业,似乎有些 " 显眼包 " 的感觉了——要知道,3 月底的一场小米 SU7 碰撞事故,俨然抑制了智能驾驶行业的发展速度。

有关部门暂未公开这场事故的具体原因,但这场事故不仅让小米汽车处于舆论风口,更让整个行业出现了全新的动向。

首先是工信部,在 4 月份直接发布了两份文件:

4 月 16 日,工信部发布了《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》(以下简称 "《通知》"),要求车企充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务。

4 月 28 日,工信部对外发布了 2025 年汽车标准化工作要点,当中提到 "加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准研制,构建自动驾驶系统安全基线"。

其次是在展示技术实力的上海车展,车企针对智能驾驶领域技术的宣传方式,纷纷从过去高调的 " 高阶智能驾驶 " 全部变成更显低调的 " 辅助驾驶 "。

在这个节骨眼上,华为凭什么能如此自信?

李文广透露,相关部门的领导表示 "L2 加严并不代表会影响自动驾驶技术的发展,相反更希望有能力和条件的企业进一步加快 L3、L4 自动驾驶技术的发展 "。

这话乍一看还真让人摸不着头脑,L2 都搞不定就贸然发展更高阶的 L3、L4,这不是让人还没学会走路就要求跑步吗?

然而,沿着技术路径和发展逻辑分析下来,L2 与 L3、L4 的着重点完全不同,并线发展并非无可能。

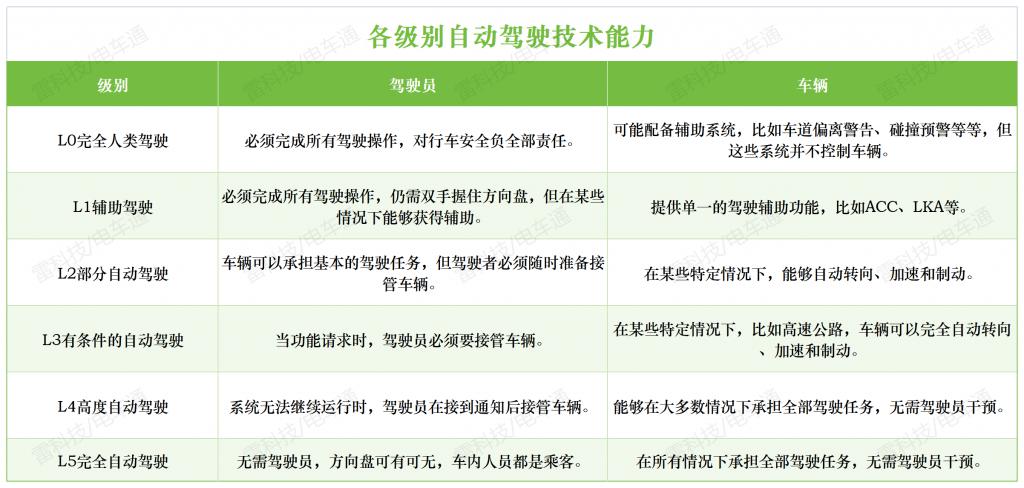

首先我们先明确自动驾驶技术各级别的技术能力,如下表所示。

L3 是自动驾驶技术的分水岭,L3 之前的自动驾驶技术级别,责任主体都是驾驶员,从 L3 开始责任主体开始变成系统。

为什么加严 L2 级别的监管?本质上就是降低人与系统之间协同出现问题的概率,相关部门加大了整治智驾夸大宣传乱象的力度,正是从这一逻辑出发的。

但是 L3 和 L4 的技术发展逻辑并非如此。由于责任主体是系统,L3、L4 自动驾驶技术的监管重心是智驾系统本身的能力和可靠性,这就是 " 加严 L2 而不影响 L3、L4" 的根本原因。

图源:电车通摄制

况且,L3、L4 的测试和部署通常需要独立牌照和特殊区域授权,这与 L2 的普通道路法规是区分开来的,因此两者的监管方向并不冲突。

从技术的角度来看也是如此,强调 L2 级自动驾驶技术就需要通过强调传感器性能、优化系统算法等方式,这些技术能够为实现 L3、L4 打下基础,但 L3、L4 在基础更高的感知冗余度和决策能力的前提下,还需要依赖车路协同、人工智能泛化能力以及法规认可,属于整个系统的彻底重构。

换而言之,L2 加严管理不会影响到 L3、L4 的发展,反而还能通过技术积累为高阶自动驾驶铺路。

经过电车通的整理,确实不只有华为一家企业提出自动驾驶技术的落地规划,以下表格只是电车通的不完全统计,但不得不说,大部分主流车企都有 L3 级自动驾驶技术的规划。

总体来看,华为、小鹏、广汽、极氪、岚图、比亚迪等国产品牌相对来说激进一些,计划在今年实现 L3 级自动驾驶技术的落地,其他品牌则相对来说保守一些。

但话说回来,L3 级自动驾驶技术还没有一款量产车应用上,华为凭什么会成为智能驾驶安全倡议的牵头者,而不是小鹏、广汽、极氪等汽车企业?

话语权多大,取决于实力有多强。

无论是在单激光雷达、四激光雷达的感知硬件下,华为乾崑智驾 ADS 系列解决方案确实处于智驾行业的领先水准。

这一点并非根据电车通的个人试驾经验得出来的。正因为华为乾崑智驾 ADS 足够好用,众多车企都与华为建立足够稳定的合作关系,鸿蒙智行之外,深蓝、岚图、方程豹、阿维塔等汽车品牌都使用最新的华为乾崑智驾 ADS。

根据官方信息,华为 ADS 已经累计避免了超 170 万次的潜在碰撞,这一数据显然是其他车企无法企及的。

图源:微博 @华为乾崑智能汽车解决方案

在电车通看来,非汽车企业的身份才能让华为更主动地联合车企完成智能驾驶安全的倡议。

华为多次声明自己不是车企,在这一情况下如何在汽车领域的利益最大化?答案显而易见,就是让更多车企使用华为相应的技术。

此外,华为的智能驾驶理念都是围绕着安全展开的,比如坚持不放弃激光雷达的城区智能领航功能、行业首创的全向防碰撞系统等等,而在华为乾崑智能技术大会上,全向防碰撞系统 CAS 3.0 已经升级到 4.0,涵盖全时速、全方向、全目标、全天候和全场景的五个维度的安全防护体系。

无论是数据还是能力,华为的智能驾驶技术确实属于领先水准,也就只有华为的牵头才有足够的说服力让其他车企联合署名。

当一家车企宣布 L3、L4 自动驾驶技术的落地规划,可能你会觉得这不过是画饼,但当多家车企都宣布今年将实现 L3 技术的商业化,并且这一消息还得到了处于智能驾驶领域前沿企业的佐证,这无疑让人信服。

至于 " 怎么看待 L3、L4 的逐渐落地 " 这一问题的答案,站在普通消费者的立场来看异常简单:体验自动驾驶技术未尝不可,但始终应怀有对驾驶安全的敬畏之心,只要你对自动驾驶技术有一丝的不信任,电车通都建议你不要轻易尝试。

但如果将其他因素考虑进去,就显得很复杂。

图源:鸿蒙智行

首先是车企。在 L3 量产规划全面加速的情况下,车企是否已经攻克所有的技术难题?比如在雨雾等极端天气条件或者罕见的交通行为时,系统是否具备足够出色的稳定性和容错性,帮助车辆实现最优决策?

其次是政策支持。迄今为止,武汉、北京、上海等地区发布了关于智能网联汽车的相关条例,但从国家层面来看,目前只是允许 L3 级量产车的上市和地区试点,确认 L3 级事故责任的责任主体,已经处于商业化铺路状态。

然而,相关政策唯有在今年放开,车企针对 L3 画出来的饼才有可能成为现实。

最后则是 L4 级自动驾驶技术对传统共享出行市场的冲击。

小马智行的创始人楼天城表示当前的自动驾驶已经没有技术障碍,并在今年预计实现 Robotaxi 单车运营的盈亏平衡。

武汉知名的 Robotaxi 企业萝卜快跑,同样表示将今年视为盈亏平衡的节点。

滴滴自动驾驶与广汽埃安联手打造的 Robotaxi 量产车,计划在今年实现量产。

根据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的预测,Robotaxi 全球市场规模在 2025 年预计将达到 2.9 亿美元,而中国的市场规模有望达到 2 亿美元,到 2030 年更是达到 390 亿美元,占据全球自动驾驶出行服务市场约 58.5% 的份额。

按照华为的预判,城区 L4 试点商用也就明年的事情。或许你还觉得 L4 级落地还有些遥远,但这些自动驾驶企业实现 L4 级自动驾驶技术的方式,基本选择与传统车企合作,比如丰田、北汽、埃安等等。当车企也掌握了 L4 级自动驾驶技术,加上在 L2、L3 的技术积累,2027 年实现城区 L4 规模商用也并非没有可能。

(封面图源:微博 @华为乾崑智能汽车解决方案)