简大荣:以科技赋能现代农业的“万斤先生”

简大荣:以科技赋能现代农业的“万斤先生”

农民日报·中国农网记者 宫宇坤

在福建省漳州市云霄县的田间地头,农户们对简大荣忙碌的身影并不陌生。他时而蹲下查看土壤墒情、蔬果长势,时而与农户讨论施肥方案。这位来自台湾高雄的农技专家,自2010年跨越海峡扎根大陆,用技术架起两岸农业合作桥梁,成为当地农户口中的“万斤先生”。

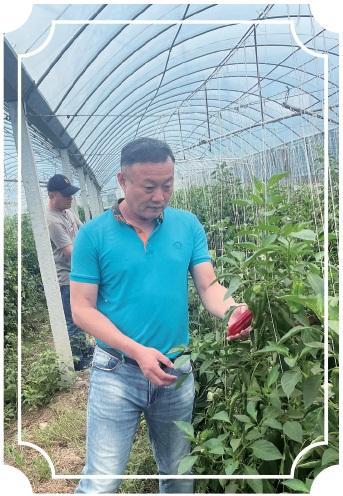

简大荣在基地查看辣椒长势。 受访者供图

简大荣原本学习经营管理,与农业的缘分始于家族传承。父亲在台湾从事水果种植,从小耳濡目染的他,二十多岁起便开始回家帮忙,从而对农业产生兴趣。

让他与大陆结缘的,则是2010年的一次机遇。彼时,他跟随台湾农业界泰斗孙明贤来到山东寿光等地考察,参与台农创业园区的合作项目。此后,他深刻感受到大陆农业的巨大潜力和发展空间。

2018年,简大荣来到漳州市云霄县,担任漳州绿州农业发展股份有限公司(以下简称“绿州公司”)的技术顾问,正式开启了他在这片土地上的深耕之旅。七年来,他始终致力于通过改良品种、精细管理等方法提高蔬菜产量,将自己的专业知识毫无保留地传授给当地农户。“农业不是‘靠天吃饭’,而是科学和经验的结合。”简大荣强调。凭借对农业科技的深刻理解与创新实践,简大荣已成为推动当地农业智能化转型的领军人物。

“这才两个月,直径就已经达到3.5~4公分了,预计亩产能超过1.2万斤。”在绿州公司的蔬菜大棚内,简大荣指着茁壮成长的螺丝椒,开心地说。由他引进改良的蔬菜品种螺丝椒,个头大、颜色亮,试种效果好于预期。“我们这个棚主要是实验,实验完成后,明年就可以在大田量产。”他补充道。

在当地,简大荣有个“万斤先生”的称号。由他引进改良的番茄、辣椒亩产都能突破1万斤,这让周边6个乡镇4000多户农民实现增产增收。

亩产万斤,并不仅仅是种子的原因。

简大荣坦言:“目前只要是经过改良的品种,各类蔬菜水果都很容易达到亩产万斤。其中的关键在于种植,也就是日常的田间管理。”

“农业种植是个系统工程,从育苗、施肥到田间管理,每个环节都至关重要。”他特别强调肥培管理的重要性,“种植前要施好基础肥和有机肥,保证土壤有机质充足,这样根系才能长得好。不同生长阶段,对肥料的需求也不同,要精准施肥、不能浪费。”

在农业种植理念上,简大荣有着自己独特的见解。他把植物当成“人”来照顾,“植物就像人一样,需要精心呵护。比如女人生完小孩要‘坐月子’,植物挂果后也需要营养供给,不然就会老化,影响产量和品质。”他认为,在种植过程中,要关注植物的每一个生长阶段,提供精准的营养和管理。

当然,在与农户合作的过程中,简大荣也曾遇到不少挑战。“有些老农民有着自己的种植经验,对新的管理方式接受起来比较慢。最初让农户接受未知的新品种,也是难上加难。”他回忆道。

为了打消农户的顾虑,简大荣带头在绿州公司建起了300亩的示范基地,新品种都要自己先种先试。“一年一年的,让他们看见成果,他们才会接受。现在他们都很习惯了,也很愿意种植。”他说。

为了让蔬菜种得更好,这两年,简大荣和绿洲公司的技术团队把重心放在了新技术的运用上。蔬菜集约化育苗、水肥一体化智能灌溉、病虫害绿色防控、基质栽培等领先技术陆续应用在了一线生产中。

“这就叫科学农业,它比较精准地给予需求,不会过量,也不会浪费。未来的AI人工智能,我们给它数字之后,它全部可以自动。”简大荣说。

亲历着大陆农业的突飞猛进,简大荣正介绍更多台湾农业人才和农业项目来大陆发展。他坦言,在农业方面,两岸融合有很好的基础、很广的前景。

采访结束后,简大荣还分享了一份详细的项目书,计划在云霄县建设两岸智能农业台湾青年双创基地,希望能为两岸农业交流合作搭建更广阔的平台。“我希望吸引更多台湾青年到大陆来,他们是农业传承的希望。”他说,“创业基地会整合各种资源,为年轻人提供政策支持和发展机会。”

从台湾农技专家到大陆农户口中的“万斤先生”,简大荣在田间的忙碌背影已成为两岸农业交流合作的生动注脚。他坦言,大陆广阔的市场与政策支持为台农提供了前所未有的机遇。“农业需要耐心,更需要创新。我希望用科技架起桥梁,让两岸农业共享智慧成果。”

来源:农民日报