文物医生:显微镜为眼,光谱仪为笔……我们在广州修复文物

【开栏语】

“劳动创造幸福,实干成就伟业”。他们,是天上的“能量舞者”,是地心的“钢铁舵手”,是田野的“智慧耕者”,也是实验室里的“匠心妙手”……他们的故事,是个人奋斗与时代浪潮的共鸣。在“五一”国际劳动节到来之际,新快报特别推出“向‘新’筑梦 劳动最美”策划专题。让我们一起跟随劳动者们的脚步,触摸时代创新的脉搏。

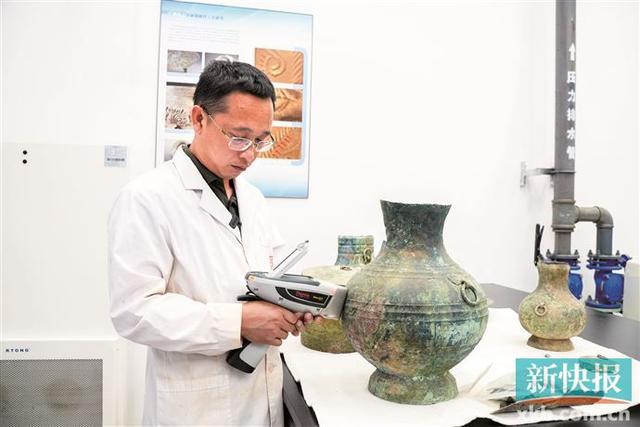

■便携式荧光检测仪,在短短一分多钟内即可显示文物的成分含量。

没有轰鸣的现代生产线,只有更精密的作业流程——便携式荧光检测仪如同新时代的“考古之眼”,在青铜器表面扫描出千年元素密码;超声波洁牙仪化作除垢的“文物手术刀”,将锈蚀剥离成历史的尘埃……

广州市文物考古研究院的文物保护修复实验室(以下简称“文保实验室”)内,文物修复师们身着白大褂,以显微镜为眼,以光谱仪为笔,在陶片拼接的纹路里、在试剂调配的刻度间,注解着新质生产力对文物保护的赋能故事。

近几年,这个团队,完成了南越国宫署遗址部分出土钱币、增城区博物馆馆藏陶瓷器、市一大道出土南明铁炮等保护修复项目;参与了国家重点研发计划“馆藏脆弱青铜器保护关键技术研究”等课题。其中,广州市小谷围脆弱青铜器保护修复项目,更是荣获“2022全国优秀文物藏品修复项目”的殊荣。

付佳辰

用超声波洁牙仪清洗钱币

“嗡嗡嗡……”一个医生正手持口腔诊所的超声波洁牙仪,低着头,口罩之上,是小心翼翼的专注眼神。“我正在用超声波洁牙仪给钱币去除泥土和表面附着物。”“文物医生”付佳辰停下手中的活,解释道。

“对出土钱币的保护,先要选择性清理其表面,超声波洁牙仪可以控制清洗强度,在去除附着物的同时,也能避免对文物本体造成划痕。有时还要结合使用化学试剂贴敷软化硬结层,再进行清理……”付佳辰说。

■付佳辰在进行数据记录。

一天重复同一个动作,听同一种仪器声。在外人眼里,这是一份需要耐心且枯燥无味的工作。但对付佳辰而言,她很享受。

“我喜欢清洗钱币,看着上面的脏东西一点点掉落,很解压;当钱币上尘封了数百上千年的文字在我手上再度重现时,就如‘谜底揭开’,好开心啊。”

考古与文保,是付佳辰的兴趣爱好。这驱使她在上大学时,本科攻读了文博专业、研究生选择了考古专业;毕业后,她又如愿加入广州文保团队,成为一名“文物医生”。虽然入行才2年,但她“很有成就感”。

“学习永远在路上”,付佳辰告诉记者,在传统考古学研究的基础上,科学的检测分析可提供更多的文物信息。如何使用科技手段进一步讨论、解决考古问题,是她未来的工作重点和努力方向。

吕良波

给出土文物一键做“B超”

“以前我们分析文物成分时,可能需要对文物进行‘有损取样’。现在我们用便携式X荧光光谱仪,已可以直接在展厅或考古工地现场对文物进行解码。”

一袭白大褂,手持大型“体温检测仪”,吕良波向记者演示对文物进行无损分析的过程。这位“文物医生”,现为广州市文物考古研究院文物保护科技研究部主任。

■吕良波手持便携式荧光检测仪,专注地为文物进行“体检”。

从一开始踏足文保行业,吕良波便以“技术创新”崭露头角。早在2009-2010年,他参与增城浮扶岭先秦古墓葬发掘时,发现了青铜器腐蚀矿化严重,现场清理极易对脆弱部位造成损坏。作为单位第一个科班出身的文保人员,他大胆改变传统发掘思路,建议将器物整体打包回实验室再清理。这种全新做法,大家一开始难以接受。但在他的坚持下,大家看到了成效,慢慢也改变了观念,并觉得他“很厉害”。

林莉琼

在文物炮弹内部进行脱盐

在金属文物修复室内,林莉琼正戴着手套,一丝不苟地为两枚炮弹更换脱盐溶液。

“炮弹内部含盐量高,腐蚀状况严重,须尽快进行脱盐处理。但炮弹的表面原本进行了保护性封护,采用传统水溶液浸泡脱盐方式可能会破坏炮弹表面的封护层,影响文物的历史信息。我们希望不改变文物原状,所以用了创新的办法——在炮弹内部进行脱盐。”

■林莉琼正在查看出土墓志。

九年前,毕业于中山大学有机化学专业的林莉琼,开始了自己的文物修复生涯。“我也算跨界了,对文物保护从零学起。不过文保是综合性学科,化学知识在检测分析和化学实验环节帮了我大忙……”林莉琼坦言。

现在身为“文物医生”的林莉琼,主要负责铁器、铜器等文物的保护。从修复前的拍照记录,到运用XRF等科技仪器进行检测分析,再到蒸汽清洗机进行除锈,利用振荡器和冷热循环装置进行脱盐,每一个环节都需要不断学习创新技术。

韩炜师

是文物医生也是考古老师

陶瓷文物修复室里,无影灯照在操作台上,“文物医生”韩炜师戴着手套,瞪大眼睛盯着碎片的纹路,屏住呼吸,小心又利落地拼接着文物残片。“我在修复三彩马,后期还要清理、加固,对缺损的部位进行补配,最后随色做旧,让它重焕生机。”

2个小时后,韩炜师结束手中的工作,甩了甩手臂,起身道:“我得去活动活动了。”

■陶瓷文物修复台前,韩炜师拿着三彩马残片,反复比对。

原来,除了做文物修复,韩炜师还有另一项重要工作——兼任“我在南汉二陵博物馆修文物”系列公众考古活动的导师。他带着观众一起进行文物DIY、为饱水木履换水、南明铁炮脱盐、明清墓志保护修复……“我是文物保护学专业出身的,我深知公众考古的重要性。将所学所感通过文物教育活动与公众共享是很有意义的事。比如,通过我的示范,现在很多孩子都知道古代的陶俑、瓦当是怎么做出来的,应该如何去保护。”

【微访谈】

新快报:每天重复同样的工作,不厌倦?

付佳辰:不。文物修复和考古研究工作一样重要,我们好像是接过了历史的接力棒。通过我们的工作,让现在乃至未来的公众可以看到历史。

新快报:对未来的文物修复工作有怎样的展望?

林莉琼:希望未来能有更多新技术、新设备应用到文物修复领域,比如更智能化的检测设备,能快速、精准地分析文物状况。

【记者体验】

用荧光检测仪解码青铜器

文保实验室内,一件西汉青铜器,锈迹满身,正等待“体检”。

在工作人员的指导下,记者握住银灰色的手持式X射线荧光检测仪。这台仪器,呈流线型设计,重约1.5千克,便于在不同场地灵活操作。记者首先长按“电源键”3秒左右,屏幕亮起;在主菜单选择“样品类型”、点击“金属”、再选择“常见金属”;接着将探测头贴近青铜器表面,按动扳机。仅需一分多钟,检测仪便完成从信号采集到元素定量分析的全过程。屏幕上显示铜、锡、铅等元素的精确数据。这些数据将为后续的文物断代、铸造工艺研究、修复方案制定提供关键的科学依据。

■出品:冯树盛 李青

■策划:新快报记者 陈琦钿

■统筹:新快报记者 王彤

■采写:新快报记者 许婉婕

■摄影:新快报记者 郭思杰