“胖都来”撞名“胖东来”:商战背后商业伦理与法律红线的博弈

" 五一 " 假期,浙江嘉兴一家名为 " 胖都来 " 的商业卖场盛大开业。因其名称与零售行业知名品牌 " 胖东来 " 高度相似,迅速引发社会各界广泛关注。

这场看似简单的名称争议背后,实则映射出商业竞争中日益严重的品牌同质化乱象,以及市场秩序维护、企业创新突围等深层次问题。

" 傍名牌 " 现象屡见不鲜

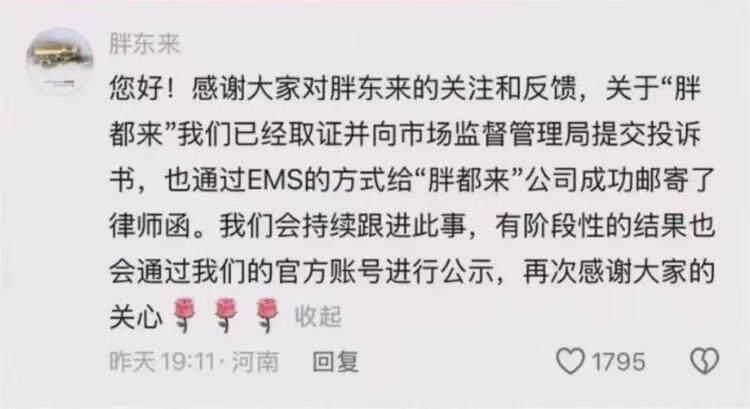

" 胖都来 " 开业后,相关话题在社交媒体上迅速发酵,热度居高不下。抖音平台上,该话题播放量高达 3.2 亿次;微博上," 胖东来向胖都来寄律师函 " 话题阅读量突破 2 亿,并登上热搜榜第二位。一时间,公众对这种商业模仿行为展开激烈讨论,舆论焦点集中在是否构成侵权、企业维权是否必要等方面。

事实上,此类 " 傍名牌 " 事件在市场中早已不是个例。近年来,诸多模仿知名品牌的案例层出不穷,如 " 茶颜观色 " 抄袭 " 茶颜悦色 "、" 河底捞 " 模仿 " 海底捞 " 等。值得注意的是,这些相似商标案件的最终判决结果却大相径庭。" 茶颜观色 " 方败诉,需赔偿 " 茶颜悦色 " 经济损失及合理维权费用共计 170 万元;而 " 河底捞 " 一案中,法院经审理判定其不构成对 " 海底捞 " 商标权的侵犯,一审驳回了海底捞的诉讼请求。

部分企业热衷于在名称、商标、店面装修等方面模仿知名品牌,究其原因,是妄图借助知名品牌的市场影响力,快速吸引消费者目光,降低自身品牌建设成本。在司法实践中,判定是否构成侵权时,名称使用者的主观意图、商业行为的相似程度、消费者产生混淆的可能性等都是至关重要的考量因素。2010 年,艺人刘德华起诉四川一家 " 刘德华板鸭 " 餐馆侵权,然而调查发现,餐馆老板本名就是刘德华,且自 1980 年起便开始经营板鸭生意,并于 2004 年通过正规途径申请注册商标。这一事件充分表明,在法律框架内,合理使用自身姓名且符合商标注册规范的商业行为,依法享有合法权益,也进一步凸显出区分 " 正常同名使用 " 与 " 恶意傍名牌 " 的重要意义。

原创品牌保护任重道远

品牌是企业核心竞争力的关键所在。以胖东来为例,经过近三十年的深耕细作,凭借严格的商品品控、优质贴心的客户服务以及独特的企业文化,在市场中树立起良好的口碑,成为区域商业的标杆典范。尽管 " 胖都来 " 声称其老板姓都,企业命名与此有关,但这种高度相似的 " 傍名牌 " 行为,在网络上遭到众多网民的诟病。大家普遍担心,此类行为不仅会稀释原创品牌的价值,还可能因模仿者服务质量参差不齐,导致消费者对正版品牌的信任度受损。

广东格厚律师事务所卢卫国律师指出,从法律角度来看," 傍名牌 " 行为涉嫌违反《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》。然而,在实际维权过程中,原创企业往往面临重重困难。侵权证据的收集需要耗费大量的人力和时间成本,诉讼程序复杂繁琐、周期漫长,即便最终胜诉,获得的赔偿金额也常常难以弥补企业遭受的实际损失。此外,侵权方通常会以合理使用、名称巧合等理由进行抗辩,进一步加大了维权的难度。刘德华板鸭案与 " 胖都来 " 事件形成鲜明对比,前者因姓名权与商标权的合理使用而免责,后者则因名称高度相似且存在商业误导嫌疑,被质疑存在恶意模仿,这也充分体现出商业竞争纠纷中证据认定和法律适用的复杂性。

共建公平竞争市场环境

业内人士指出," 傍名牌 " 行为危害巨大,不仅损害企业的合法利益,也严重侵害了消费者权益。消费者很可能因品牌混淆,购买到质量与预期不符的产品,影响消费体验。长此以往,此类行为还会破坏市场诚信环境,抑制行业创新发展的活力。

解决 " 傍名牌 " 问题,需要企业、监管部门和消费者共同努力。企业应强化品牌保护意识,完善商标注册体系,及时运用法律武器维护自身权益;监管部门需加大执法力度,优化维权流程,提高侵权违法成本,形成强有力的震慑;消费者则要提升品牌识别能力,主动支持正版品牌,通过市场选择倒逼企业走创新发展之路。唯有多方协同合作,才能构建公平有序的商业竞争环境,推动商业竞争实现良性发展。

文 | 记者 彭纪宁 实习生 唐瑶