演算光线的偏折,《张朝阳的物理课》走进天文馆讲解光的运动方程

正值广义相对论诞生110周年之际,《张朝阳的物理课》来到科普基地北京天文馆,讲解光线偏折角这一广义相对论重要的实验验证。在天文馆象征时空弯曲的玻璃曲面前,论述光线在时空中舞动的轨迹,堪称珠联璧合。

在之前的广义相对论课中,张朝阳使用微分几何的语言对协变导数、克氏符、上基矢等概念进行了梳理,这些都是演算光线偏折角的必要前提。从牛顿理论或者等效折射率的角度出发都能对光线偏折角进行计算,但能否从更根本的度规与测地线方程开始,从头算出这个偏折效应呢?

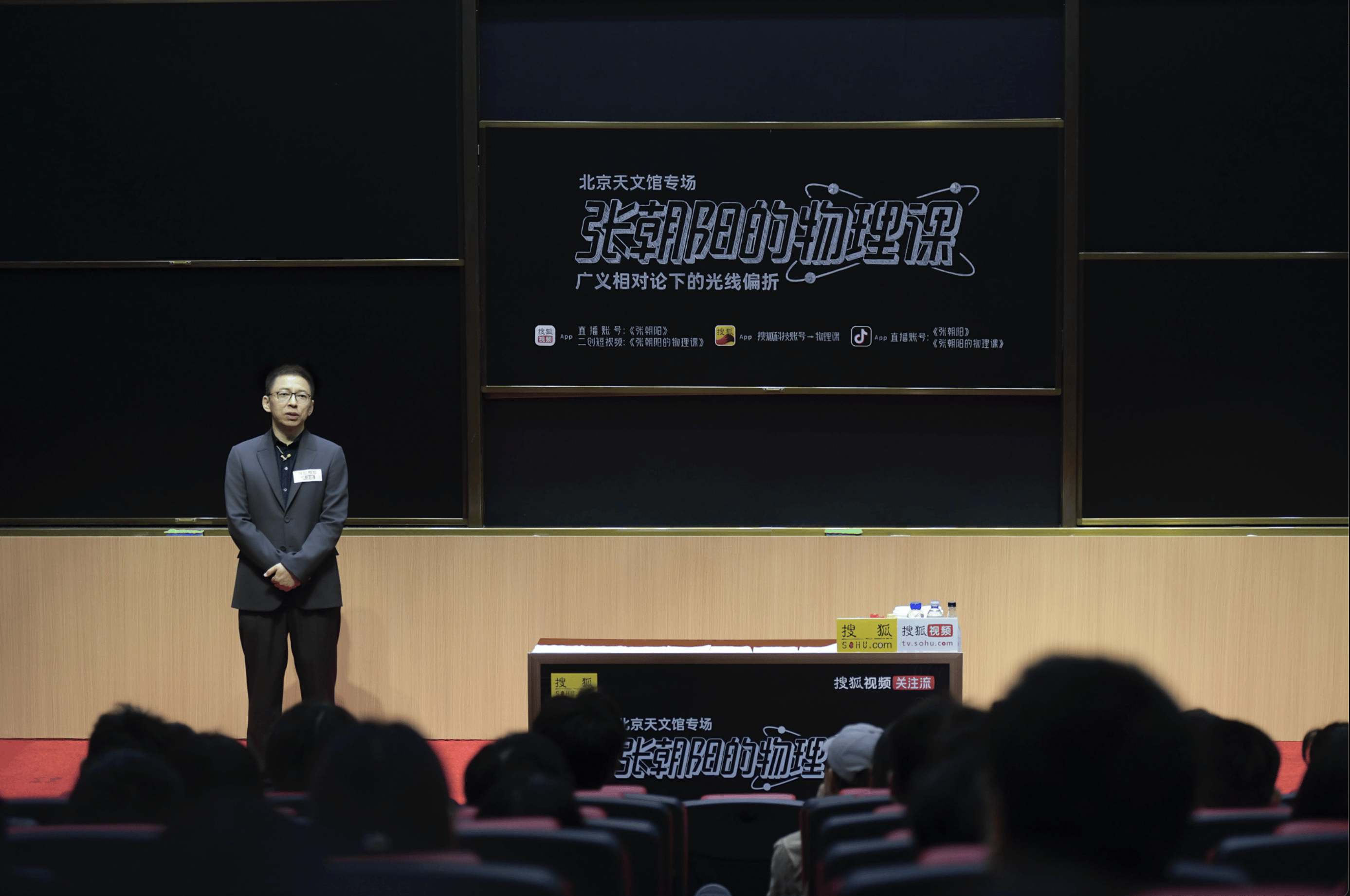

4月10日12时,《张朝阳的物理课》第二百四十四期开播,搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官、物理学博士张朝阳空降北京天文馆,运用测地线方程这一利器,详解光的引力偏折。

(张朝阳讲解光线偏折的实验验证)

(张朝阳讲解光线偏折的实验验证)

光线偏折计算的三种路径

1919年,爱丁顿带领两支团队分别来到位于西非的普林西比和巴西的索夫拉尔,进行了著名的爱丁顿实验,这也是广义相对论最有力的早期验证实验。在正常情况下,由于太阳光过于强烈,地面观者无法直接观测到靠近太阳方向上的星星,但在发生日全食时,月球完全遮挡了太阳光,使背景恒星得以清晰地显现出来。

这时,如果恒星的光线在穿越太阳附近时发生了偏折,那么从地球上观察,恒星的位置看起来就会与其实际位置有所偏离。爱丁顿团队在1919年的日食观测中,记录了恒星在太阳附近出现的位置,并将这些观测位置与这些恒星正常位置(没有太阳干扰时)的照片进行对比。通过测量位置偏移量,实验确认了光线确实发生了偏折,并且数值与广义相对论的预言完全吻合。

事实上,并不是只有广义相对论中预言了光线偏折效应。在描述光线被引力场弯折的过程中,历史上形成了三种不同视角。首先,牛顿引力理论将光视为具有微小质量的粒子,简单地认为光线经过大质量天体附近时受到万有引力的作用而偏折,但这一方法预测的偏折角度偏小,仅为广义相对论精确计算结果的一半,无法准确解释实验观测。

另一方面,惠更斯原理和等效折射率方法则将引力场类比为具有空间变化折射率的透明介质,这种模型类似于我们在大气中观察到的海市蜃楼现象——光线穿过非均匀介质时由于折射率变化而弯曲,直观易懂但本质上是一种类比和近似,缺乏对引力现象本身的深入揭示。而爱因斯坦的广义相对论从根本上革新了引力的物理图景,认为质量导致时空结构发生弯曲,光线沿弯曲时空中的测地线传播。