35年前最受欢迎的6款进口香烟,别说抽,见过三款的都功成名就了

掏出一包进口烟,那可比现在戴劳力士还有面子。

八十年代能搞到外国过滤嘴香烟的,要么是倒爷,要么是家里有海外关系。

这些稀罕货在友谊商店用外汇券结算,普通老百姓只能托人从黑市淘换。

今天咱们就来盘盘当年最硬气的六款进口货。

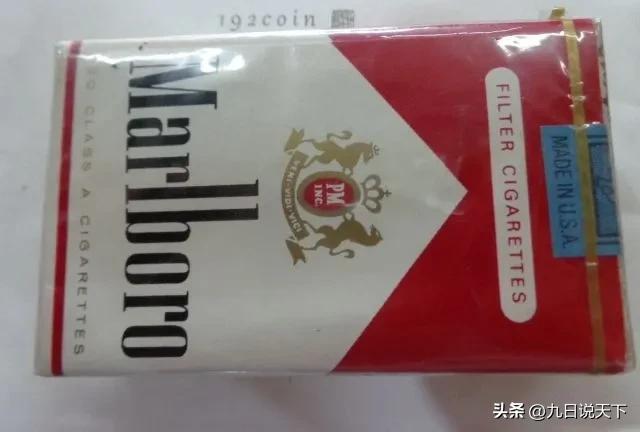

万宝路算得上江湖大哥,红白包装配烫金logo,烟盒里塞着硬卡纸防潮片。

这烟最大的本事是能让人自动脑补出美国西部片场景,抽它等于给自己套了层硬汉滤镜。(反正我感觉是旱烟味!)

虽然烟气冲得能熏蚊子,但就冲盒子上那个策马扬鞭的牛仔,年轻人都愿意忍着咳嗽装潇洒。

希尔顿属于经济适用型选手,烟盒上印着烫金大厦图案。

它的核心竞争力是耐烧,别人抽三根的时间它能撑五根。

跑长途的司机最爱揣两包在兜里,既提神又抗造。

关键时候还能当社交货币——给检查站递根希尔顿,比塞两包大前门管用。

骆驼烟盒上印着金字塔和棕榈树,过滤嘴比烟身还粗半圈。

老烟枪最爱它的焦油量,抽两口能从鼻孔喷出两道白龙。

这烟有个绝活:抽完把烟屁往水泥地上一摁,能烙出个焦黄圆印,当年胡同里遍地都是这种“骆驼勋章”。

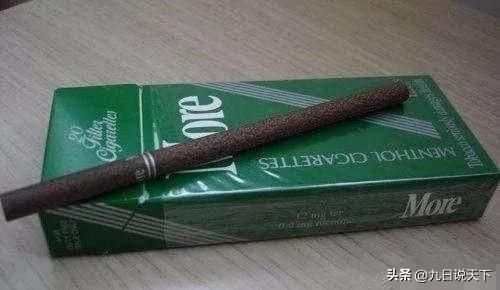

摩尔分绿白两款,细长烟支看着像女士烟。

其实老爷们儿也爱抽,特别是谈生意的时候。

薄荷味能盖住嘴里的蒜味,细烟支捏手里显得手指修长。

最绝的是烟盒设计,开盖得从中间掰开,掏烟动作跟开首饰盒似的,讲究个仪式感。

555金装在当年属于商务标配,金灿灿的烟盒往桌上一拍,谈判都能多要两个点的利润。

这烟烧得慢不说,烟灰能攒三厘米不掉,特别适合需要摆谱的场合。

缺点是抽完衣服上的烟味三天散不干净,穿的确良衬衫能腌入味。

良友走的是亲民路线,蓝白包装看着像洗衣粉。

这烟最大的优点是抗压,揣裤兜里挤公交不会折。

建筑工地的民工兄弟最爱拿报纸卷着抽,过滤嘴撕下来还能当记账的铅笔头使。

别看现在提良友觉得土,当年能弄到整条的都是能人。

现在看这些老烟,倒不是说味道多惊艳,关键是那份稀缺性带来的心理满足。

那会儿没有代购没有网购,谁能搞到新鲜货,整个胡同都得高看一眼。

如今随便哪个便利店都能买到进口烟,反而找不回那种攥着烟盒舍不得拆的兴奋劲了。

说到底,物质的稀缺性才是最好的奢侈品滤镜。