瓦尔特PPK:一把手枪为何能跨越时代,影响流行文化?

以下文章来源于恒河印象 ,作者夏末的晨光

在德国枪械制造的漫长发展进程中,瓦尔特 PPK 手枪依靠其独特的设计,以及充满传奇色彩的历史,占据着十分关键且不可替代的位置。这款诞生于 1931 年的袖珍手枪,起初是当作瓦尔特 PP 手枪的缩小版而问世的,它通过把枪管、握把以及底把进行缩短,从而将隐蔽性提升至新的高度。其名称中的 "K" 并非常见误解的 " 短 "(kurz),而是源自 "Kriminalamt"(刑事犯罪调查办公室),这标志着它为便衣警务以及卧底工作而诞生的初衷。

二战期间,PPK 成为纳粹军官的标配武器,从党卫军到盖世太保,其 7.65 毫米口径的枪声常常与恐怖统治相伴。历史的残酷注脚中,希特勒 1945 年自杀时使用的正是一支 .32 口径的 PPK,而韩国总统朴正熙 1979 年遇刺的现场,凶手手中同样是这支 " 刑事警察手枪 "。战争结束后,PPK 的生产一度转移至法国马努汉公司,直到 1950 年代,德国恢复制造,不过 PPK 的传奇却因跨越大洋的文化纽带而愈发璀璨。

1958 年,英国作家伊恩 · 弗莱明在《诺博士》这本书里,给詹姆斯 · 邦德换了配枪,把原来的伯莱塔 418,换成了口径为 .32 的 PPK。这个改动是出于枪械专家杰弗里 · 布斯罗伊德的建议。他感觉伯莱塔的威力有些弱,而 PPK 在平衡性与隐蔽性方面表现得更为突出,更适合用于执行间谍任务。

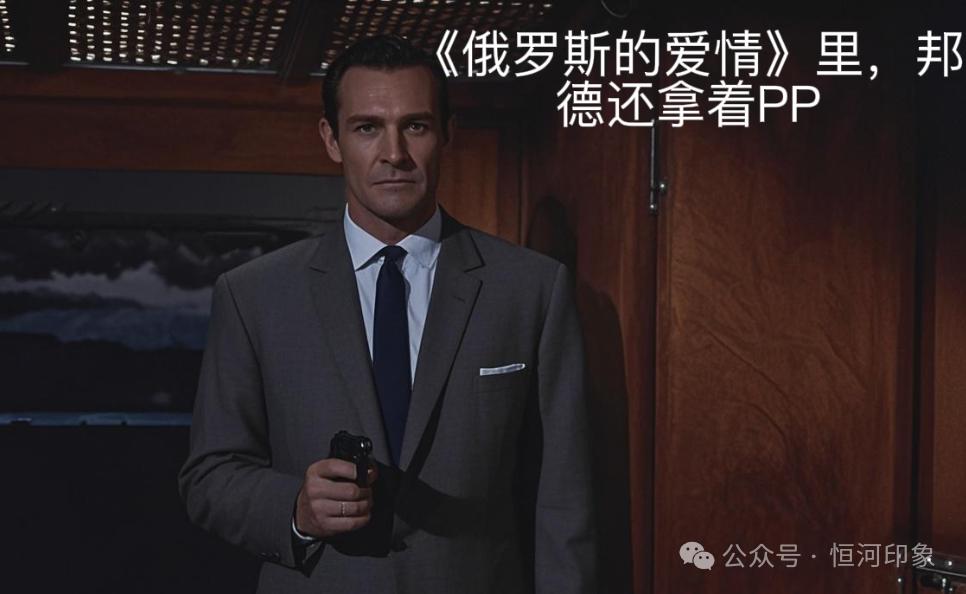

接着到了 1962 年,在第一部 007 电影《诺博士》中,肖恩 · 康纳利拿着的道具枪虽然实际上是一把 PP 手枪,但台词却让 "PPK" 这个名字深深地印在了人们的脑海中。此后近 30 年里,从《来自俄罗斯的爱情》到《明日帝国》,邦德手中的 PPK 成为银幕上冷静与优雅的杀手符号,甚至推动了美国市场对这款德制手枪的持续热情。

技术层面,PPK 的设计充满巧思。它的握把护板以及背板,运用了一体成型的 U 形塑料构件,这一点和 PP 手枪的分体式设计有所差别。这样一来不仅让制造工艺变得更加简单,而且还能显著提升握持时的舒适感。在 20 世纪 60 年代,新推出的 PPK-L 型号采用铝合金底,旨在达成轻量化目标,不过由于后坐力问题,该型号仅适用于两种小口径版本。

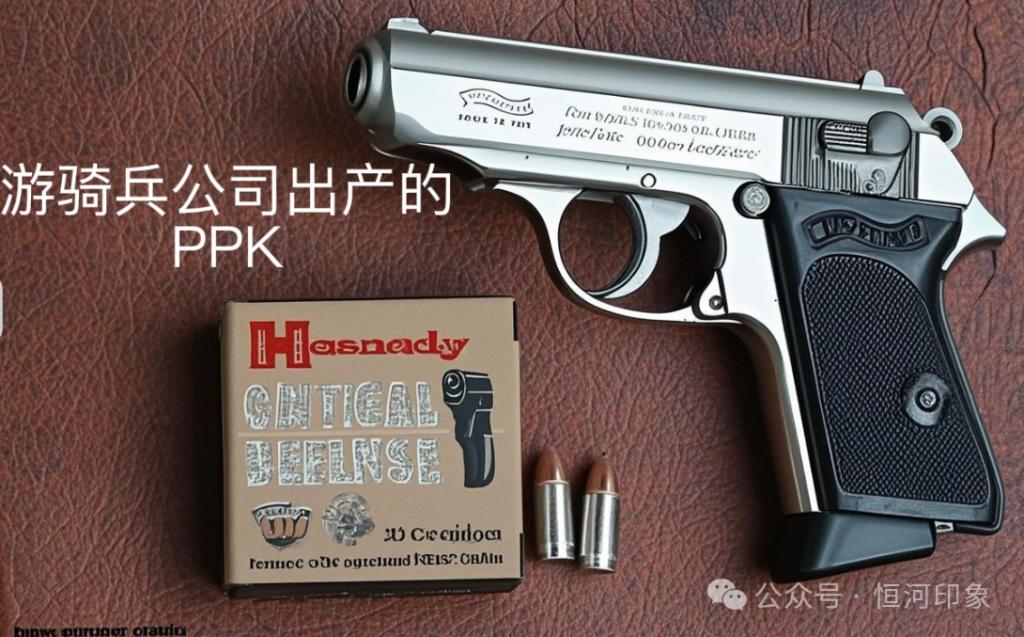

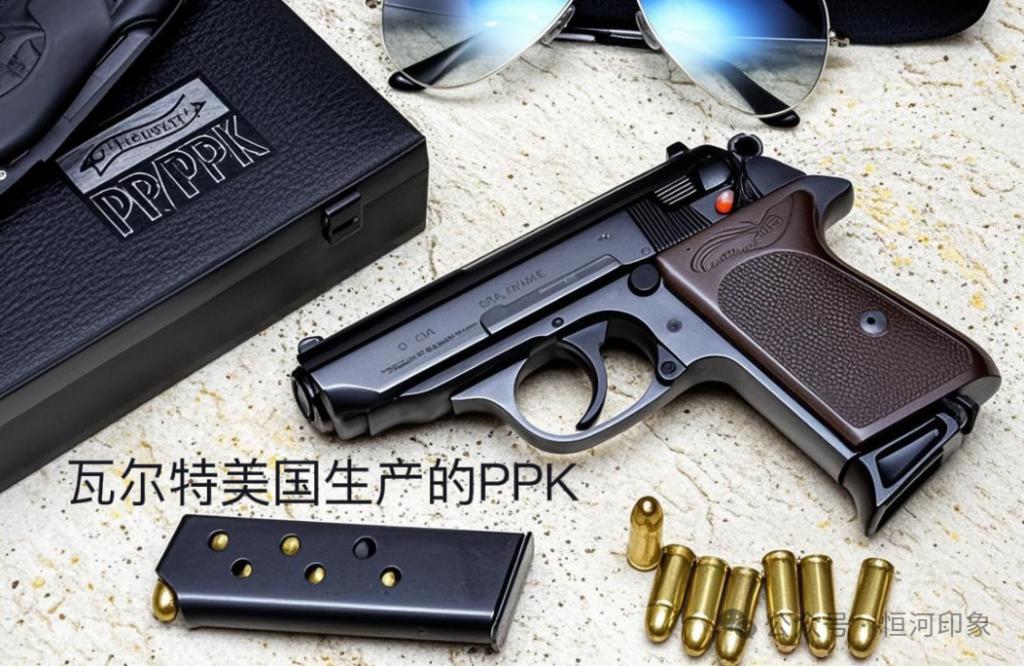

进入美国市场后,特许生产的故事跌宕起伏:从 1978 年游骑兵公司的蓝钢与不锈钢版本,到史密斯 - 韦森 2002 年改进的 " 加长海狸尾 " 设计——通过延长握把尾顶解决套筒夹虎口的问题。直至 2012 年瓦尔特美国子公司自建工厂,实现德制套筒与美产部件的组装,甚至为弹匣增加容弹量以适应用户需求。

再现实中的警务与谍报领域,PPK 的身影同样十分活跃。1974 年,英国安妮公主遭遇绑架,那时警官詹姆斯 · 比顿携带的 PPK 尽管因故障而未能阻止绑匪,比顿还被绑匪击伤了不过这却印证了其作为护卫武器的标配地位。好在当时有一位路过的退役拳击手制服了罪犯。匈牙利 FEG 公司曾生产外观相似,部件却不通用的 PPKE;而更为小巧的 TPH 袖珍手枪则延续了 PPK 的紧凑基因,瞄准着 .22LR 以及 .25ACP 口径的超便携市场。

如今尽管瓦尔特在 1999 年已然停止了对 PP 手枪的生产,不过 PPK 却凭借着文化影响力一直保持着热度。从二战时期的钢制底把,到现代的铝合金变体;从电影银幕上的道具,到博物馆里的展品。PPK 早已远远超越了武器自身,成为 20 世纪间谍文化以及工业设计的标志性存在。

当 007 在《诺博士》这部作品里拿到那支被错当作 "PPK" 的手枪之时,命运的走向悄无声息地转动起来。这款最初专门为警察使用打造的手枪,造就了一段跨越时间与空间的经典传奇。它的枪管里曾喷出历史的硝烟,还凝聚着流行文化长久不衰的魅力,成为枪械历史上将实用主义与符号价值巧妙融合的经典范例。

参考文献:美国中央情报局 . 《中情局特工装备清单(1950-1970)》(CIA CREST 数据库,2017 年解密)

关于前身 PP 手枪请看:瓦尔特 PP 手枪:曾在二战中被纳粹军官使用,如今在 007 银幕中成为经典