87年我考上大学去继父家找我妈要钱继父的举动让我一辈子无法忘怀

"钱在我这儿,你进来拿吧。"继父的声音穿过半开的门缝传来,我的手停在半空,迟迟未敢叩门。

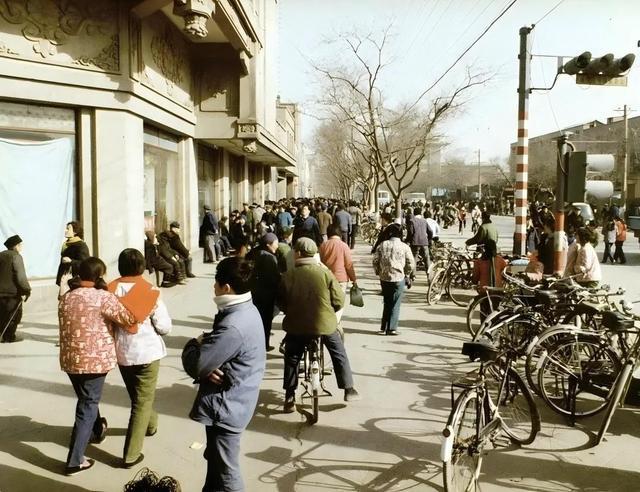

1987年的夏天,蝉鸣声此起彼伏,热浪滚滚。老旧的筒子楼外,几棵槐树勉强提供着稀疏的阴凉,树下老人们摇着蒲扇,闲话家常。

我手里攥着一纸录取通知书,上面的北师大几个字像是镀了金。从县城到这个小镇,先是挤了三个小时闷热的绿皮车,又走了五里尘土飞扬的土路,汗水早已浸透了背心。

这栋筒子楼是典型的六零年代建筑,灰扑扑的墙面上爬满了长年累月的污垢。每家只有十几平米的空间,厨房和厕所都是公用的,走廊上飘着各家烧菜的味道,混杂着些许煤油的气息。

"秀芝,这是我这些年的积蓄,还有借的一些,凑了一千二百块。咱家老三上大学是大喜事,花钱不能含糊。"继父的声音里有掩不住的自豪。

"老马,可这也太多了。你那自行车..."母亲的语气里满是心疼。

"自行车算什么,我不就是骑着它上下班吗,卖了也值不了几个钱。厂里离家近,走路也就半小时。再说了,咱家出了个大学生,我以后上下班走路,腰板都能挺得更直些!"

我在门外站着,突然不敢进去了。手里的录取通知书像是千斤重,压得我喘不过气来。

从十四岁母亲改嫁,我和继父马师傅就没说过几句话。那时我正是倔强的年纪,总觉得他取代了我的亲爹,心里横着一道坎,怎么也迈不过去。

"闺女,你家孩子考上大学了?"隔壁王大娘探出头来,笑眯眯地问我。她手里拎着一个搪瓷缸子,大概是去公共厨房打水的路上。

"嗯,北师大。"我点点头,声音很小。

"好哇!真是好样的!"王大娘一手拍着大腿,高兴得像是自家孩子考上了似的,"马师傅有福气啊,你得叫声爸爸,他这些年对你多好啊!"

我低着头没吱声。父亲这个字眼,我一直没能轻易喊出口。我的亲生父亲在我十岁那年得了肺病,没几个月就走了。母亲含辛茹苦拉扯我四年,后来经人介绍认识了马师傅。

"是不是老三来了?"继父的声音从屋里传出,接着门开了。他一眼看到了我,脸上立刻绽开了笑容。

马师傅五十来岁,皮肤黝黑,一双手粗糙得像树皮。几十年的工厂钳工,手上老茧厚得能磨损铁皮。他眼睛不大但很亮,看人时总是很真诚,身上永远带着一股机油夹杂着烟草的气味。

"考上北师大了,不容易啊。"他笑着说,眼角的皱纹堆成了一团,"快进来,屋里凉快。"

小屋里摆设简单,一张老式的木沙发,上面铺着褪了色的垫子。靠墙是一个木柜,上面摆着几个相框和一个老式的红灯收音机。墙上贴着几张全家福,是母亲改嫁后照的,我站在最边上,表情生硬。

母亲接过我的通知书,眼圈红了。她没念过多少书,只上到小学三年级就辍学了,但最希望我能读书出人头地。

"这是咱家的光荣啊!"母亲小心翼翼地摩挲着通知书,像是捧着什么稀世珍宝。

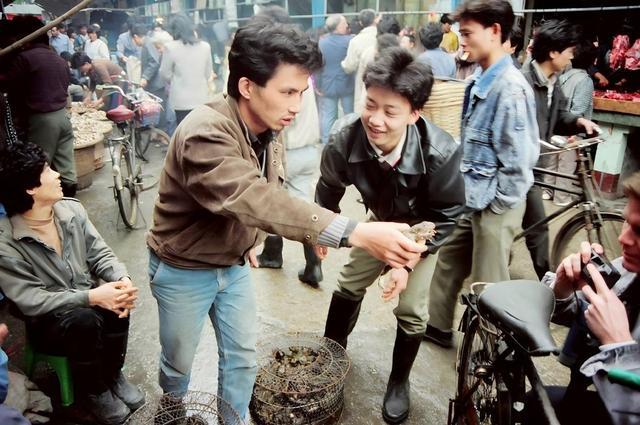

自从她嫁给继父,我们的生活是好了些,但也仅仅是从吃不饱到能吃饱的变化。马师傅是厂里的技术骨干,每月工资七十八块,比普通工人多了十来块,在小镇上也算是稳定工作了。

"学费一年六百,住宿费一年一百二,再加上生活费..."我低着头掰着手指头算,声音越来越小。那年月,一家三口一个月的生活费也就四五十块钱。

"知道了,都准备好了。"继父打断我的话,从柜子里拿出一个用线绳捆着的纸包,递给我,"你妈早就跟我说过了,我们都有准备的。"

那天晚上,小屋里弥漫着难得的喜悦。母亲炒了几个我爱吃的菜,还特意从食堂买了半斤肉回来。继父难得地多喝了两杯,脸颊泛红,说话也多了起来。

"老三,你是咱们家第一个大学生。"继父举着酒杯,眼睛亮亮的,"我这辈子没文化,就盼着你能成才。北京可是大地方,你要好好学,别辜负了这机会。"

我点点头,没敢看他的眼睛。

夜深了,母亲收拾完碗筷,悄悄把我叫到外面的走廊上。夏夜的风带着些许凉意,远处能听到厂区的汽笛声。

"你继父为了你上学,把他的凤凰牌自行车卖了。"母亲低声说,眼圈又红了,"那自行车是他当了十年师傅,厂里奖励的,他比什么都宝贝。"

我愣住了,那辆凤凰牌自行车是我们镇上为数不多的几辆好车之一。继父平时上下班都骑,每周还会专门擦拭保养,从来不让它淋雨。

"还有那个红灯收音机,也是他存了好几个月工资买的。那时候全厂只有几个人有。"母亲继续说,"现在也卖了。他每天下班后最爱听评书和戏曲,这些年从没间断过。"

我的心像是被什么东西狠狠地揪了一下。记忆中闪过那些我故意回避的画面:继父骑着自行车接我放学的背影;他坐在收音机前,一边听戏一边轻轻打着节拍的样子。

"你继父年轻时也想考大学,是知青下乡时认识的一个老师教他认的字。"母亲用围裙擦着眼角,"后来政策变了,他回城当了工人,那个梦就没了。他常说,'咱没念过书,可不能耽误了孩子'。"

夜里,我睡在靠窗的小床上,听着隔壁传来继父的咳嗽声。那咳嗽声粗重而沉闷,像是带着铁屑,是几十年车间里积攒下来的职业病。

窗外是昏黄的路灯,照着楼下几棵槐树的影子。十四岁那年,我第一次跟着母亲来到这个家,就是睡在这张床上。那时我心里充满了抵触,觉得母亲背叛了父亲,也背叛了我。我拒绝叫马师傅一声"爸",饭桌上也很少和他说话。

他从来没有强求过,只是默默地给我准备好一切。学校要交的费用,从不会拖欠;我需要的文具和书本,总是第一时间买回来。每次学校开家长会,他都会请假去,然后把我的老师夸奖的话一字不落地转述给母亲听。

第二天早上,我起床时,继父已经去上班了。母亲正在做早饭,一碗稀饭,几根咸菜,再加两个馒头,是我们家常见的早餐。

"钱够不够啊?"我小声问母亲。按我的计算,四年大学至少要四五千块,可纸包里只有一千二。

母亲支支吾吾地说:"差不多吧,你爸说够你先用着,以后再想办法。"

我走到小院里的自行车棚看了看,继父那辆锃亮的凤凰牌自行车果然不见了,只剩下一个空位和地上的一滩油渍。

那天中午,我去了父亲工作的机械厂。厂门口贴着大大的"争做先进工作者"的标语,几个师傅正在门卫室打牌聊天。我报了继父的名字,一个老师傅笑着说:"老马啊,车间里呢,马上就下班了,你等会儿吧。"

正午的阳光毒辣,工厂大院里几乎没有遮挡,热浪从地面上蒸腾而起。我站在一棵歪脖子树下,汗水顺着脖子往下流。

下班的铃声响了,工人们陆续从各个车间走出来。我一眼就认出了继父,他走在人群中,依旧是那身洗得发白的蓝色工装,头上戴着油渍斑斑的工帽。

马师傅走出来时,明显愣了一下,然后笑着问:"怎么来了?"

"钱还不够吧?"我直接问。

他的表情有点尴尬:"够了够了,你安心去上学就是。"

我跟着他一路走回家,发现他走路一瘸一拐的,右腿似乎不太灵活。

"腿怎么了?"

"没事,年纪大了,腿脚不利索。"他避重就轻,转而问我,"你不是说要买几本参考书吗?我下午陪你去新华书店看看。"

晚上,母亲悄悄告诉我,继父前几天为了多赚点钱,去建筑工地做了临时工,帮人搬水泥。他的老腰伤犯了,昨晚疼得直冒冷汗,贴了两贴膏药才勉强能走路。

"他还找车间的几个师兄弟借了钱,说是先应急,等发了年底奖金再还。"母亲叹了口气,"可今年厂里效益不好,年底奖金能有多少还不一定呢。"

我的心像是被什么东西堵住了,喉咙发紧。十七岁的我,第一次真切地感受到了生活的重量和父爱的分量。

第二天,我鼓起勇气去了继父工作的车间。车间里机器轰鸣,空气中弥漫着浓重的机油味和金属味。我隔着车间的玻璃窗,看到继父正专注地操作着一台车床,额头上的汗水在灯光下闪闪发亮。

"小伙子,找谁啊?"一个戴着眼镜的中年人问我。

"我找马师傅,我是他...儿子。"我第一次这样介绍自己,感到既陌生又奇怪。

眼镜师傅眼睛一亮:"哦,你就是考上大学的那个?老马这两天一直在说呢,高兴得很!走,我带你进去。"

车间里比外面还要闷热,机器运转的声音震得耳膜发疼。继父看到我,愣了一下,然后急忙关掉了机器。

"你怎么来了?"他擦了擦满是油污的手,有些不好意思地说,"这地方脏,你别乱摸。"

"我...我想跟您商量点事。"我有些紧张地说。

继父带我到了车间外的休息区,给我倒了杯水。

"您的腿,是因为去工地干活扭伤的吗?"我开门见山地问。

继父明显愣了一下,然后笑着摇摇头:"没事,老毛病了,过两天就好。"

"叔...爸,"我咬了咬牙,第一次叫出了这个称呼,感觉眼睛有些发热,"我想,要不我先不去上学了,先工作几年,攒点钱再说。"

继父的表情一下子变了,他皱起眉头,严肃地说:"胡说什么!考上大学是多不容易的事,怎么能不去?"

"可是钱..."

"钱的事不用你操心,我和你妈会想办法的。"他打断我的话,语气坚决,"你的任务就是好好学习。我这辈子没机会上大学,你可不能和我一样。"

那一刻,我突然觉得眼前这个常年和机器打交道的粗糙男人,有着比我想象中更坚韧的灵魂和更宽广的胸怀。

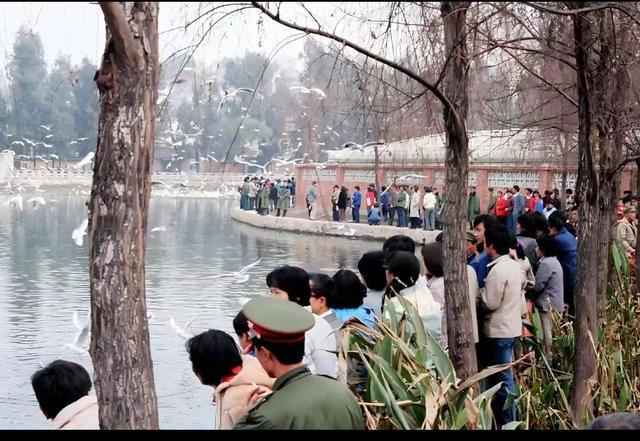

离开家的那天,继父硬是请了假送我。我们在汽车站等车,周围人来人往,有说有笑。不远处,另一个父亲也在送儿子,塞给他一堆零食和衣物。

继父一直不说话,只是从怀里掏出一个旧牛皮纸袋。

"这里面是一千五百块钱,够你用一年的。"他把纸袋塞给我,声音有些发颤,"别跟你妈说,她知道借了这么多钱会担心的。大学是一定要上的,我当年没这个福分。"

我接过沉甸甸的纸袋,感到一阵酸楚涌上心头。

"钱我会还的。"我说,眼睛湿润了。

"不用还,你好好学习就是还。"他拍了拍我的肩膀,然后又从衣兜里掏出几本破旧的笔记本,"这是我当知青时跟人学的一些东西,字写得不好,你别嫌弃。"

那几本笔记本已经泛黄,封面上写着"自学笔记"几个字。里面密密麻麻地记着各种知识点,有的地方还画着简单的图解,字迹工整却有些生涩,像是用尽全力写出来的。

我翻开第一页,上面是一行醒目的大字:"读书改变命运"。

汽车来了,继父帮我把行李搬上车,然后站在窗外,不断地叮嘱:"到了学校写信回来,冬天冷,多穿点。有事就打电话,虽然麻烦点,但能听到声音就放心了。"

车子启动时,我突然看到他眼里含着泪光。那一刻,我知道这个被我视为"外人"的男人,早已把我当成亲生儿子。

北京的生活比我想象的要艰难得多。大城市的物价高,同学们多是城里人,花钱如流水。我省吃俭用,每顿饭只买最便宜的菜,夏天穿单衣一直到深秋,就为了让那一千五百块钱撑得更久一些。

第一学期期末,我拿到了奖学金,立刻写信告诉了家里。继父回了一封信,字迹歪歪扭扭,却能看出是认真写的:

"三儿:你的信收到了,全家都很高兴。你拿了奖学金,证明你是有出息的。我和你妈都很骄傲。家里一切都好,你不用担心。冬天到了,北京冷,钱够不够买棉衣?不够就说,我们这就寄去。"

信的末尾,他签名用的是"爸爸"两个字,笔画格外工整,像是写了又改,改了又写。

我在宿舍里读着这封信,眼泪不争气地流了下来。室友问我怎么了,我说没事,只是有点想家。

那个寒假,我回到了小镇。继父特意请了半天假,在汽车站等我。他似乎又老了些,头上的白发多了,脸上的皱纹也深了,但看到我时,脸上的笑容依然灿烂。

"瘦了。"他接过我的行李,心疼地说。

"学校伙食不好。"我笑着回答,没说是因为舍不得花钱。

回家的路上,我发现小镇几乎没什么变化,只是厂区的烟囱似乎不那么冒烟了。继父告诉我,厂里效益不好,有传言说要裁员。

"不过你不用担心,我是技术骨干,不会裁的。"他拍拍胸脯保证。

到家后,我发现母亲准备了一桌丰盛的饭菜,还买了我最爱吃的红烧肉。饭桌上,继父一直给我夹菜,不停地问我在学校的情况。

"老马,你少喝点。"母亲看着继父频频举杯,有些担心地说。

"今天高兴嘛,儿子回来了!"继父笑着说,脸已经有些红了。

那天晚上,我整理行李时,发现母亲偷偷塞了一个信封在我包里。打开一看,里面是三百块钱。我连忙去问母亲。

"这是你继父给你的,"母亲小声说,"他怕你在学校吃不饱,省吃俭用存下来的。你可别让他知道我告诉你了,他说要是你知道他省钱的事,会不高兴的。"

我的心一下子揪紧了。三百块钱,在那个年代,差不多是普通工人一个多月的工资。

第二天一早,我起床时,发现继父已经出门了。母亲说他去厂里加班,为了多挣点钱。

我决定去看看他,走到厂门口,正好碰见车间主任。

"你是老马的儿子吧?考上大学了,真争气!"车间主任热情地说,"你爸今天休假啊,没来上班。"

我愣住了,不知道继父去了哪里。回家问母亲,她支支吾吾地说不知道。

直到下午,继父才回来,手里提着两个大包裹。

"给你买了点东西,冬天用的。"他把包裹放在桌上,里面是一件厚实的羽绒服和一双保暖鞋,"北京冷,这些能顶用。"

我看着这些明显不便宜的东西,再想想那三百块钱,心里五味杂陈。

"您去哪儿了?车间主任说您今天没去上班。"我忍不住问。

继父明显愣了一下,然后笑着说:"哦,我请了一天假,去县城给你买这些东西。那边便宜点。"

我知道他在撒谎。县城的商店我熟悉,这些牌子的东西县城根本没有卖的。

直到晚上,我才从邻居王大娘那里得知,继父这段时间一直在县城一家修理厂做临时工,帮人修机器,每天能多挣二十块钱。

"你继父可没跟你妈说,怕她担心。老马这人啊,心里只有你们娘俩。"王大娘感叹道,"你上大学那会儿,他借了不少钱,现在还在加班加点地还呢。"

那一刻,我觉得心里有什么东西坍塌了,然后又重新筑起来,坚实而温暖。

寒假结束后,我带着满满一箱子母亲做的咸菜和继父买的新衣服回到了北京。从此以后,我更加努力学习,拿了更多的奖学金,还利用周末时间做家教,终于不用再向家里要钱了。

毕业那年,我拿到了保研的资格。收到消息的那天,我第一时间给家里打了电话。电话那头,继父激动得说不出话来,只是一个劲地说:"好,好,太好了!"

我没有选择留在北京,而是申请回到了家乡的师范学院任教。这个决定让许多同学不理解,但我知道,我想离家近一些,能够经常看看日渐老去的父母。

回家的那天,继父亲自去车站接我。他已经六十多岁了,退休在家,头发全白了,但精神还很好。

"为什么不留在北京?那边条件好。"路上,他有些不解地问我。

"北京太远了,我想离你们近点。"我笑着说。

继父沉默了一会儿,然后低声说:"你妈前段时间查出来有点小毛病,吃药就行,不碍事。"

我心里一紧:"什么病?严重吗?"

"不严重,就是血压高了点。你别担心,我照顾着呢。"他拍拍我的肩膀,"你能回来,你妈肯定高兴。"

回到家,我发现家里变了不少。那个简陋的筒子楼已经拆了,厂里给老职工分了新房,虽然不大,但比原来宽敞多了。家具也新了,电视从黑白变成了彩色。

唯一没变的,是墙上那张我考上大学时照的全家福。照片里,我站在中间,继父和母亲站在两侧,三个人都笑得很开心。

那天晚上,我坐在新家的客厅里,翻看继父珍藏的那些自学笔记。多年过去,纸张更加泛黄,但那些字迹依然清晰可见。在某一页的空白处,我发现了一行小字:

"三儿考上大学了,我这辈子值了。"

字迹有些潦草,像是在激动中写下的。日期正是我拿到录取通知书的那天。

在家乡的中学里任教,我遇到了许多和当年的我一样渴望知识的孩子。每当我站在讲台上,总会想起那个塞给我牛皮纸袋的粗糙手掌,和那几本字迹工整的破旧笔记本。

那是一代人的大学梦,也是一个父亲能给儿子最珍贵的礼物。

如今,每当学校里有贫困生需要资助时,我总是第一个伸出援手。同事们都说我大方,只有我知道,我是在传递那份曾经温暖过我的爱。

在我心里,那个夏天在门外听到的话语,那个递给我牛皮纸袋的瞬间,已经成为我生命中最珍贵的记忆。

"钱在我这儿,你进来拿吧。"

这简单的一句话,包含了多少艰辛和爱意,在我漫长的人生旅途中,一直照亮着我前行的方向。