肺结节穿刺不再必须“疼痛难耐”:时间、辐射量下降三成,精准度提高四成

随着CT筛查的普及,早期肺癌的检出率大幅提高,肺结节定位技术成为早期肺癌精准切除手术的必要环节且关键性技术。然而,这项技术并非无痛,不少患者苦不堪言。上海市胸科医院肿瘤科副主任成兴华从临床热点和患者痛点入手,研发“沉浸式数字化智能肺癌介入导航器”,让患者可以在无痛情况下实现精准肺结节定位,优化手术流程、提升手术质量,更显著改善了患者就医体验。

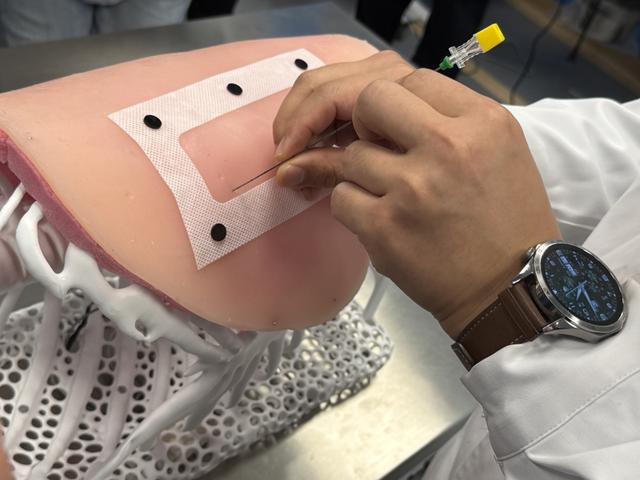

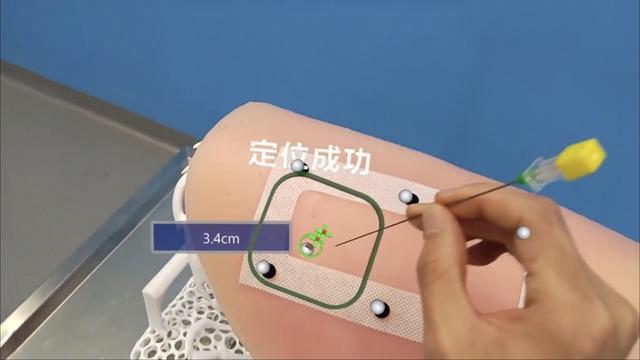

成兴华演示穿刺。

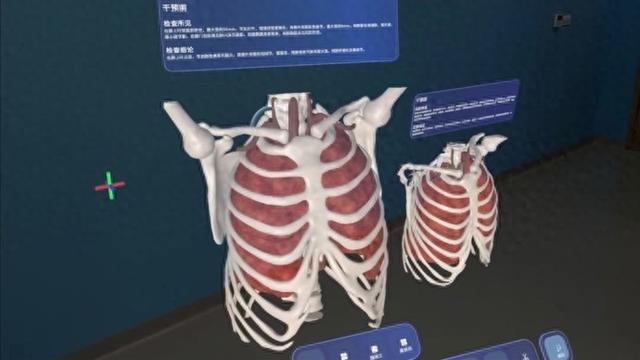

在设备中看到的画面。

先进技术寻到出路

目前,临床大量依赖基于CT辅助的“经皮肺结节穿刺”技术,作为肺结节手术的定位方式。这项技术高度依赖影像设备,需要反复CT扫描,患者不得不在意识清醒下进行穿刺,全程疼痛,还要承受额外辐射,更可能增加患者定位后等待手术时的风险,发生出血、气胸等情况。看似非常细节的环节,却让患者苦不堪言。成兴华思考:是否有技术能摆脱现有定位方法,让患者在无痛、安全的情况下,完成这一步骤?

寻找能替代CT实现肺结节可视化穿刺的技术,成了关键。2017年底,成兴华带领团队,经过反复思考、理论研究,最终确定“混合现实联合数字孪生技术”的解决方法。在合作伙伴的支持下,团队明确了技术研发方案,申请上海市科委科技创新行动计划支持,并完成“原型机”的研发,“沉浸式数字化智能肺癌介入导航器”破冰而出。

潜心研发落地临床

成兴华与研发团队紧密协作,实现了半年内原型机的10次改版,并由创新快速通道申请了8项国家发明专利(1年内获批5项)。在此期间,团队基于原型机完成了动物实验,验证了混合现实技术辅助肺部穿刺定位的可行性。在这些阶段性成果的基础上,团队先后得到多个项目支持和政策扶持,在胸科医院临床研究中心的推动下,实现了超过380万元的专利转化。目前,该项目已进入临床研究,其运用可贯穿肺结节手术的全周期,被用于术前、术中、术后三个阶段。

术前,医生在门诊时可用它来为患者讲解病情,通过直观的三维立体图像,患者能够清楚了解肺结节的位置、大小等细节,让医患沟通更为顺畅;术中,医生可以用它为患者进行更为精准的穿刺定位,在患者全麻后进行,让患者毫无痛感,且降低并发症风险。对照研究表明,穿刺操作时间下降35%,患者辐射剂量下降35%,穿刺精准度提高40%;术后,它还可运用在患者的远程康复、随访等健康管理中。“我们希望,这项从临床需求和患者痛点‘孵化’而来的技术有更广阔的研发和运用空间。”成兴华说。

《肺结节穿刺不再必须“疼痛难耐”:时间、辐射量下降三成,精准度提高四成》

栏目主编:顾泳

来源:作者:解放日报 黄杨子