中方不给台阶,美轰炸机集体出动,想点燃三把火,国防部4字回应

前言

美军B-1B"枪骑兵"轰炸机编队飞抵日本三泽基地,挂载的导弹闪烁着冰冷寒光。恰逢白宫将对华关税提高至245%,却苦等不到中方任何回应。

美国随即开始在亚太地区精心布局,通过军事、外交和经济手段,试图在中国周边点燃三把火。

美国军事调动想传递什么信号?中方"不自量力"四字回应背后有何深意?

作者-凯

美国的军事经济联动战

就在中美贸易战硝烟弥漫之际,美军B-1B"枪骑兵"轰炸机编队仿佛一把锋利尖刀,直插亚太腹地。这支从得克萨斯州戴斯空军基地飞抵日本三泽基地的"超音速杀手",承载的远不止炸弹与导弹,更是特朗普政府对华政策的立体宣言。

有意思的是,轰炸机落地的时间点,与白宫宣布对华关税飙升至245%几乎毫无间隙。这哪是什么巧合,分明是一场精心编排的双重施压大戏。特朗普政府试图通过经济与军事的双管齐下,逼迫中国在谈判桌前低头认输。而更耐人寻味的是,当其他国家获得了90天的关税"缓刑期",唯独中国被单独"优待",这种差别对待无疑暴露了白宫孤立中国的战略意图。

整场交锋中,白宫内部的权力游戏同样值得玩味。财政部长贝森特通过媒体放风称"可以与中方会晤",却始终未敲定任何具体计划;同时以"球在中国这边"为借口,向外界强调美方主动权。然而现实是,从关税战升级至今,中方电话铃声始终如死水般寂静无波。这种沉默背后,是中国谈判策略的根本转变 —— 不再被牵着鼻子走,而是掌握住战略主动。

当军事与经济这两副面孔同时显现,美国的棋局意图已然昭然若揭:一边是关税大棒,一边是军事肌肉,试图在亚太地区重塑影响力。而这仅仅是开场,在特朗普眼中,亚太地区的战略棋盘上还有更多棋子等待他的调动,一场区域性的地缘政治大戏正拉开帷幕。

美国的亚太战略三角

美国的亚太战略从来不是单打独斗,而是精心织就了一张多维网络。B-1B轰炸机的到来宛如一枚战略棋子,意在点燃三把足以改变亚太格局的战略之火。这场力图重塑地区秩序的棋局,正以三个关键支点为核心展开。

第一把火,瞄准了日本这个传统盟友。特朗普亲自参加美日贸易谈判,这种姿态本身就耐人寻味。在对华加征高额关税的同时,美国对日本却投以橄榄枝,似乎是在向东京传递信号:只要你站队美国,好处自然少不了。尽管日本首相石破茂曾罕见地强硬表态,称美国关税政策引发了一场"国难",但在安全依赖的枷锁下,东京最终还是不得不向华盛顿俯首称臣。轰炸机的到来,正是这一"保护与控制"关系的生动注脚。

第二把火,直指菲律宾南海方向。即将举行的美菲"肩并肩"军演,规模堪称"史上最大",超过一万人的兵力将在中国南海周边炫耀武力。特朗普政府还利用这一军演为契机,编织了更加紧密的安全网,把澳大利亚、英国、法国等西方国家都拉了进来。谷歌地图甚至配合美方,将南海部分区域改标为"西菲律宾海" —— 这种赤裸裸的挑衅背后,是美国重塑南海秩序的野心。

第三把火,则对准了正处于大选关键期的韩国。随着李在明民调领先,美国担忧韩国可能采取更加平衡的外交路线。于是,美韩两军迅速在朝鲜半岛上空举行联合空中演习,韩国甚至派出了最先进的F-35战斗机助阵。这种政治防火墙的构建,意在通过军事安全杠杆影响韩国政治走向,防止汉城与北京走得太近。

然而,美国的三把火并非无懈可击。日韩之间的历史积怨、菲律宾国内对美政策的分歧,以及各国不愿被迫选边站队的现实考量,都为美国的战略实施蒙上了一层不确定性的阴影。特朗普政府的亚太战略正面临着一个残酷现实:即便拥有军事优势,也难以阻挡地区国家对华经济依赖的根本趋势。

中国的战略底气

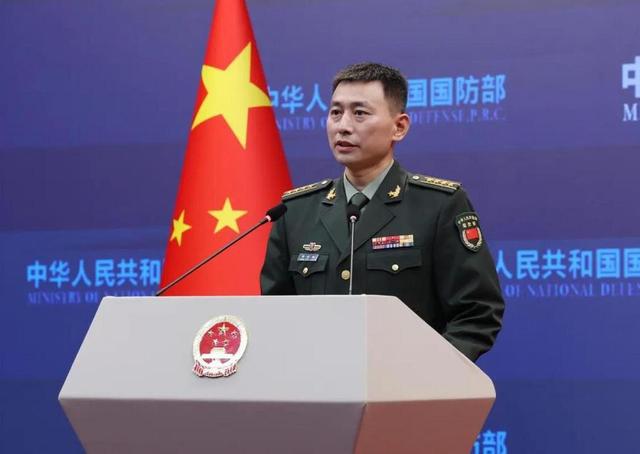

面对美国的咄咄逼人,中国展现出的却是罕见的战略沉稳。这种表面的平静之下,是深厚的战略底气和系统性优势。中方不仅没有被美国的双重施压所震慑,反而以"不自量力"四字回应美日联合,展现出中国外交话语体系从"克制"到"自信"的鲜明转变。

首先,中国军事实力的跃升为战略定力提供了坚实支撑。东风-21D反舰导弹被西方军事专家称为"航母杀手",其射程覆盖第一岛链全境;歼-20隐身战机的服役,则标志着中国已进入五代机时代。中国南海岛礁的防御体系形成了一道铜墙铁壁,让美军"自由航行"的成本大幅攀升。每小时飞行成本超过7万美元的B-1B轰炸机,在中国完整的防空识别区面前,不过是一场昂贵的秀肌肉表演。

其次,中国在经济领域同样握有多张王牌。面对美国245%的关税大棒,中国以沉默应对,这种非常规的谈判策略令白宫始料未及。根据彼得森国际经济研究所的数据,特朗普上一轮关税战不仅未能缩小对华贸易逆差,反而让美国普通家庭年均多支出1300美元。如今中国已通过"一带一路"倡议和区域全面经济伙伴关系协定构建了多元化市场网络,对美依赖度逐步降低。华为Mate 60系列突破芯片封锁的案例,更是中国将危机转化为创新动力的生动写照。

更值得注意的是中国的"静中制动"战略思维。不同于过去的被动应对,中国现在更倾向于在关键时刻出手,精准反击。这种战略定力背后,是对美国战略局限性的清醒认知。中国领导层深谙美国内部矛盾的复杂性,从经济压力到政治分裂,种种迹象表明美国能够维持长期对抗的战略耐力正在削弱。

面对美国试图点燃的三把火,中国正在用自己的方式悄然灭火:通过经济利益绑定日本,与菲律宾在基建和农业领域深化合作,同时向韩国展示区域合作的巨大前景。中国的应对之道,已经从单纯的军事反制升级为全方位的战略博弈,这种演变恰恰反映了中国综合国力的提升和战略思维的成熟。

美国战略的内忧外患

中国的战略耐心背后,是对美国战略局限性的深刻洞察。当美军B-1B轰炸机在亚太地区上演武力秀时,美国国内的种种问题却如同一只只不安分的幽灵,不断拖累其全球战略的实施。特朗普政府面临的困境,远比其在亚太地区所制造的紧张更为复杂和棘手。

美国的对外战略正遭遇内部政治极化的严重掣肘。拜登已经开始抨击特朗普,加州州长则直接起诉总统,这种分裂局面限制了白宫的战略连贯性。更要命的是,特朗普关税政策引发的市场动荡已经开始反噬美国经济。债券市场的异常波动导致美国实质利率一度攀升至5%,这种自损式的经济震荡,如同一道在美国财政屏障上自开的裂缝。

军事上的光鲜外表下,则是日益沉重的财政负担。2025年美国"印太威慑计划"申请了91亿美元预算,单是B-1B轰炸机每小时7万美元的飞行成本,就足以让美国纳税人肉痛不已。更令人深思的是,如此庞大的投入能否转化为实际影响力?面对中国完整的区域拒止能力,美军亚太存在的实际威慑效果正在逐步弱化。

同时,美国苦心经营的亚太盟友体系正显露松动迹象。日本首相石破茂明确表示不会以"不断妥协"换取与美国快速达成关税协议;菲律宾总统小马科斯一面参与美军演习,一面强调"不愿卷入大国冲突";韩国则在大选中可能选择更平衡的外交路线。"五眼联盟"到"四方安全对话",再到"美日澳菲"新框架,美国不断更新的安全构架,实际上暴露了其盟友体系的不稳定性。

从更宏观的视角看,美国的战略困境在于其霸权思维与多极世界现实之间的根本矛盾。特朗普政府试图通过"制造危机"来维持盟友依赖,这种模式在短期内或许有效,但从长远看却不可持续。当美国专注于用军事震慑和关税威胁来"拆解"中国的影响力时,中国已经用基建、贸易和科技编织了一张覆盖全球的利益网络。

历史已经证明,没有哪个大国能仅靠武力维持永久优势。美国若想在亚太地区寻求真正的稳定与影响力,恐怕需要审视其战略思维中的根本缺陷,从对抗走向合作,从零和思维转向共赢模式。否则,这三把企图点燃的火焰,最终可能反过来烧向火源本身。

结语

中美之间的战略博弈已经超越了简单的军事对抗或贸易摩擦,演变为一场全方位的大国竞争。在这场没有硝烟的较量中,美国试图通过军事震慑和经济施压迫使中国让步,而中国则以战略定力和系统性优势从容应对。

"不自量力"四字背后,是中国维护国家利益的坚定决心和自信底气。国际秩序正处于关键转折点,大国如何在竞争中寻求合作,构建新型大国关系,将决定世界未来的走向。你认为,在这场博弈中,谁才是真正的赢家?