三星,最终为傲慢付出了代价!

所有的傲慢,都早已标好了底价。

三星终于感受到了。

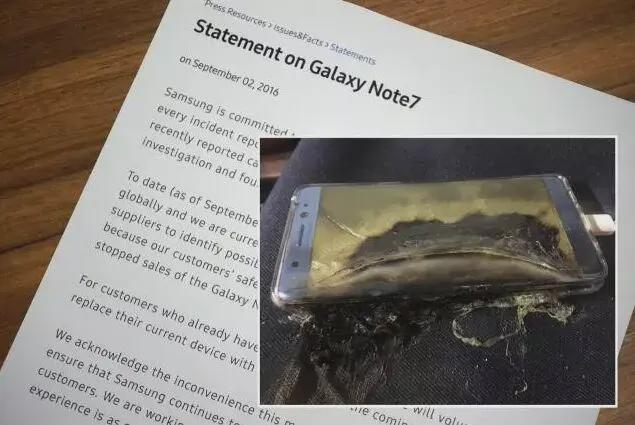

2016年10月11日,北京某写字楼内,一台三星Note7手机突然自燃,黑烟裹挟着焦味弥漫整个办公室。

这已是当时中国大陆第20起同类事故,而三星的回应却让所有人震惊:“该产品经过外部加热导致损坏,与电池无关”,甚至威胁起诉中国消费者。

当Note7在全球引发连环爆炸时,三星启动了“教科书式”的傲慢公关:全球召回250万台Note7,唯独中国被排除在外,理由是“中国版电池供应商不同”。

中国质检总局约谈后,三星仅召回1858台手机,声称其余产品“绝对安全”。

面对中国消费者自燃投诉,三星以“微波炉加热伪造”为由反咬用户,要求删除网络证据。

这种“欧美优先”的差别对待彻底激怒中国市场。

深圳消委会发出公开质询函,央视《消费主张》暗访发现三星门店仍在销售Note7,客服对召回细则一问三不知。

最终在质检总局压力下,三星才于10月11日宣布召回19万台Note7,但此时其中国市场占有率已从20%暴跌至0.8%。

时间倒回2015年,小米正经历“至暗时刻”。

旗舰机小米5因高通芯片延迟交付陷入产能危机,而三星的AMOLED屏幕断供更让雷军夜不能寐——当时全球90%高端OLED产能掌握在三星手中。

据《一往无前》记载,这场危机源于一场失控的谈判:三星中国高管因小米供应链团队态度强硬,直接向总部发送“断供警告信”。

雷军连夜飞往深圳,在饭局中连灌五瓶红酒赔罪,三星仅承诺“两年后供货”,小米被迫转向LG屏幕,却因技术缺陷导致Note2出现大面积花屏事故。

这场危机倒逼雷军做出战略调整:投资20亿元扶持京东方、华星光电等国产面板企业。

到2024年,中国OLED市场份额突破50%,小米手机国产屏幕使用率达98.2%,三星面板占比仅剩5.3%。

为降低对中国工厂的依赖,三星2018年豪掷7亿美元在印度诺伊达建造“全球最大手机工厂”。

为了表示跟印度合作的诚意,李在镕还特意穿上了印度的传统服饰。

这些照片估计也成了他最想销毁的黑历史。

莫迪政府初期给出免税、土地优惠等承诺,但很快露出獠牙。

2022年印度海关指控三星“篡改进口名目”,对5G基站部件追缴44亿卢比(约合5300万美元)关税,2024年再以“射频电路板归类错误”为由开出6亿美元罚单,相当于三星印度全年利润的63%。

三星法律团队提交4份技术鉴定书均被无视,印度海关直言:“解释权归政府所有。”

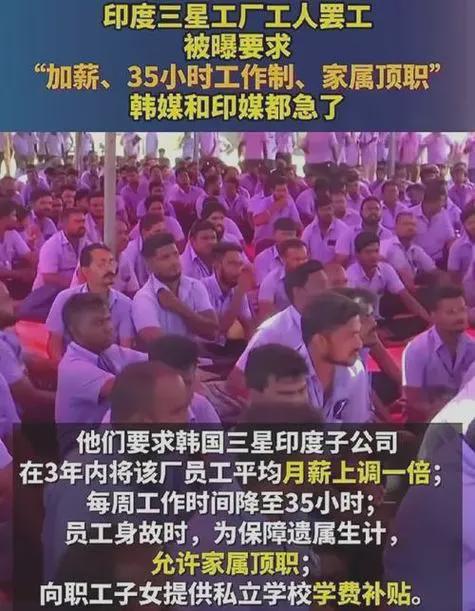

更荒诞的还在后头:2023年印度工人要求月薪从200美元涨至400美元、实行35小时工作制、岗位世袭继承权,三星强硬回应“罢工即开除”,印度政府却派警察持鞭驱赶工人返岗,上演现代版“奴隶监工”。

李在镕最终承认:“在印度做生意,法律是工具书,翻到哪页都能定罪。”

2025年3月,北京小米汽车工厂内,三星会长李在镕与雷军握手合影。

这场会面被韩媒称为“十年河东河西”的标志性场景——曾经需要仰视的三星,如今主动寻求小米汽车屏幕与芯片订单。

三星正在重塑中国形象:官网删除“忠诚、服从”等传统标语,改为“本土化创新”,苏州工厂引入“员工幸福指数”考核,取消军事化管理,2024年与残联合作开发无障碍技术,在陕西建设碳中和半导体园区。

这些转变背后是惨痛教训:中国手机市场占比从20%归零,存储芯片被长江存储反超,电视份额遭海信吞噬。

正如李在镕在2025中国发展论坛所说:“三星要做贡献于中国社会的企业。”

三星的故事给跨国企业三大警示:消费者尊严不可践踏,Note7事件证明,任何区别对待都会引发信任雪崩。

技术垄断终将被打破,小米的逆袭印证,卡脖子只会加速自主创新,地缘政治更不是护身符,印度教训表明,投机性产业转移风险远超想象。

当三星电子2024年财报显示其DRAM市场份额跌破40%、手机销量被小米反超时,这个曾经的科技帝国终于明白:傲慢是比爆炸更危险的定时炸弹。

(老A)