那些年,大姑每年过完春节才来我家走亲戚,知道原因,我泪目了

迟来的温暖

"爹,今年大姑怎么还不来?"我看着桌上热气腾腾的饭菜,忍不住问。

"小柱啊,大姑明个才来,每年都这样,你还不知道吗?"父亲李长福放下筷子,目光沉沉地望向窗外,眼神有些恍惚。

那是一九八三年的腊月三十,屋外北风呼啸,纷纷扬扬的雪花打在窗棂上,发出细碎的声响。

老旧的煤火炉烧得通红,屋里暖融融的,炉火映照在每个人脸上,却映不出大姑的身影。

按理说,除夕是亲人团聚的日子,可在我的记忆中,大姑李长梅每年都是初二才来我家,从不参加我家的团圆饭。

"长梅姐有她的难处。"继母张秀英边说边往我碗里夹了块红烧肉,"小柱,多吃点,明年长高些。"

那时,我们住在河北省滨水县城的一处砖瓦平房里,三间正房一个小院,院里种着几棵枣树,夏天还有一架葡萄。

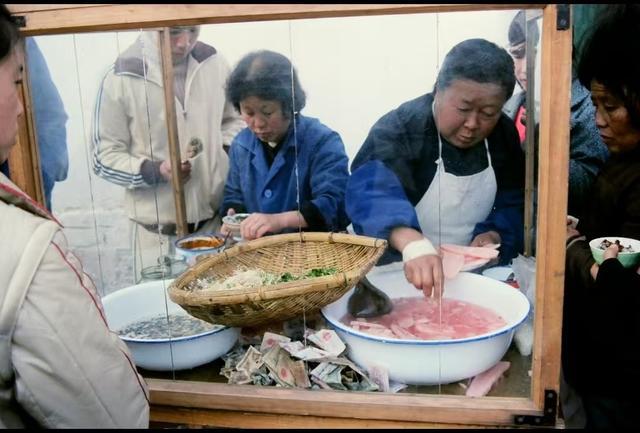

父亲在县纺织厂当车间主任,继母在厂办食堂掌勺。家里不富裕,但在那个物资匮乏的年代,日子也算过得去。

每逢除夕,左邻右舍的烟火气便格外浓厚,家家户户贴春联、放鞭炮、守岁。唯独我家,总少了大姑这个亲人。

大姑住在城西的供销社家属院,五十年代末便在那里当了售货员,后来提了副主任。

除了春节那几天,她倒是常来我家,给我带些糖果点心,陪我写作业。大姑待我极好,胜似亲生。

记得我七岁那年,正月初二,窗外飘着小雪,大姑如约而至,提着一个印着"红旗牌"字样的布包,里面装着几样我爱吃的零食和一件蓝色毛衣。

"小柱,这毛衣是大姑给你织的,穿上试试。"她笑得眼睛弯成月牙,手上冻得通红。

"姑,您这么晚才来,怎么不早点儿啊?"我嘴里塞着麦芽糖,含糊不清地问道。

大姑只是笑,摸了摸我的头,说:"大姑有点事,耽搁了。"

我一边吃着糖,一边打量着大姑。那年她已四十出头,一头短发,身材瘦削,一双手粗糙得像砂纸,却总是那么利索。

大姑不施粉黛,总穿着朴素的灰蓝色中山装和黑布鞋,腰间别个钢笔,胸前挂个工作证,在那个年代,算是体面人物了。

我曾问过父亲为什么大姑不结婚,父亲只说:"大姑命苦,有些事等你长大了自然明白。"

那次,大姑在我家住了两天,临走时,我看见她和继母在厨房里小声说话,两人的表情都有些凝重。

我有些纳闷,但孩子的心思很快便被其他事情吸引走了。

家里有台"蜜蜂牌"收音机,每天吃完晚饭,父亲便会拧开它听新闻联播,有时也听评书和戏曲。

那时没有电视,更别提什么电脑手机了。乡邻们的娱乐,不过是串门聊天,放个露天电影,唠唠村里的家长里短。

十一岁那年冬天,我生了一场大病,是大姑日夜守在我床前,喂药端水,给我讲故事解闷。

大姑讲起她和父亲小时候在农村的生活,讲老屋后的那片杏林,讲夏夜里扑萤火虫的趣事。

那些日子里,我第一次知道,父亲小时候有多调皮,曾为了捉知了,把奶奶种的一盆菊花给踩塌了。

"你奶奶是个好人啊,心善,嘴也软,从不舍得骂人。"大姑眼睛湿润,"可惜她没能等到见你出生。"

我这才知道,奶奶在我出生前两年就去世了,父亲很少提起她,只是偶尔会在夜深人静时对着一张黑白照片默默出神。

十三岁那年,我在翻箱倒柜找作业本时,无意中发现了一张泛黄的老照片。

那是一张六十年代初的合影,照片上是年轻的父亲和大姑,身后站着一位面容慈祥的中年妇女,三人在一棵老槐树下留影。

我翻到背面,上面写着:"一九六二年,母亲六十大寿。"字迹有些模糊,但能看出是大姑的笔迹。

照片边上还放着一个红漆木盒,我小心翼翼地打开,里面是几封信和一个发黄的布包。

布包里包着一枚铜质的校徽,背面刻着"河北师范"几个字。信封上的字迹已经模糊不清,但依稀可以看出收信人是"长梅"。

"小柱,你在翻什么呢?"继母推门进来,看见我手中的照片和木盒,脸色微微一变,但随即恢复了平静。

"没什么,找作业本呢。"我慌忙把东西放回原处。

"饭好了,去喊你爹回来吃饭。"继母说完,转身出去了。

我把照片和木盒小心地放回原处,心中却升起一个疑问:为什么大姑每年都在初二才来我家?是不是与继母有关?

带着这份疑惑,我开始留心观察大姑和继母的相处。

表面上看,她们相处融洽,可细微之处,总让人感觉有些说不出的别扭,就像两人之间隔着一层薄纱,亲近却又保持着距离。

每次大姑来,继母总会提前把家里收拾得干干净净,换上新窗帘,把铺盖晒得松软,还会做几道拿手菜,尤其是大姑爱吃的糖醋排骨,每年必备。

大姑也不是空手来,总带些自己做的点心,还有些小玩意儿,有时是手绢,有时是围巾,都是她亲手做的。

大姑很会做针线活,我枕套上的"喜羊羊",书包上的"奥特曼",都是她一针一线绣上去的。

她每次来,总要把家里每个角落都收拾一遍,帮继母择菜、洗碗,帮父亲缝补衣服,谁也拦不住。

"闲不住啊,坐着浑身不自在。"大姑总这么说。

父亲常在一旁抽烟,眼神复杂地看着大姑忙碌的身影,时不时叹口气,但从不阻拦。

随着年龄的增长,我慢慢注意到,大姑的到来总会让家里的气氛微妙地变化。

父亲话会变少,继母会更加殷勤,而大姑,虽然表面热络,却总给人一种小心翼翼的感觉。

十四岁那年夏天,我偶然听到村里王大娘和李婶在闲聊:"李长梅这辈子就这么过去了,为了照顾弟弟一家,把自己的大好青春都耽搁了。"

"听说她年轻时在师范读书,后来家里出事,不得不回来。"李婶叹了口气。

"可不是嘛,要不是她,长福那小子哪有今天?前头那个媳妇走了,留下个孩子,还是长梅一手带大的。"

"现在再找个对象也难咯,都这岁数了。"

"唉,命啊!"

听到这里,我心头一震。原来,父亲曾经有过一个妻子,而我的亲生母亲早已不在人世。

回家后,我偷偷翻出那个木盒,仔细查看了那几封信。信是一个叫"建国"的人写给大姑的,字迹工整有力,内容多是关心和鼓励。

最后一封信的落款时间是一九六五年,信中提到:"等你安顿好弟弟的事,我们就去民政局领证。"

直到十五岁那年春节,一场突如其来的大雪,让我终于明白了许多事情的前因后果。

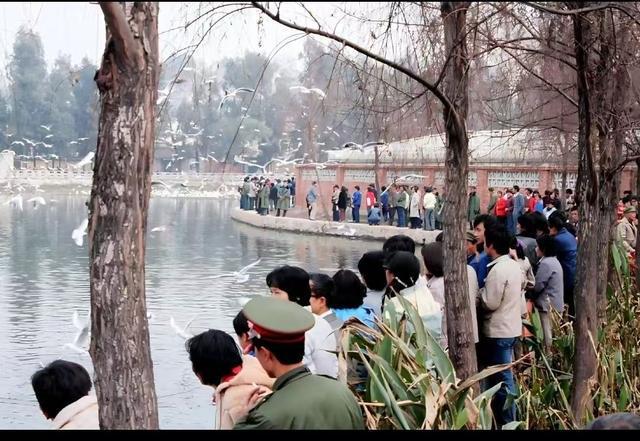

那年腊月二十九,天空忽然飘起鹅毛大雪,到了除夕那天,已是白雪皑皑,厚达尺余。

县里的公共汽车停运了,街上行人寥寥,只有零星几个扛着年货的人在雪地里艰难跋涉。

我和父亲正在院子里扫雪,忽然听见一阵"吱呀吱呀"的声音从胡同口传来。

抬头望去,是大姑,她正拉着一辆破旧的平板小推车,车上放着几个包裹,艰难地在雪地中前行。

"姐!"父亲丢下扫帚,三步并作两步跑过去,接过车把。

"长福,我今儿得在你家住一晚了,路都封了。"大姑喘着粗气,脸被冻得通红,眉毛上结了一层白霜。

大姑今年来得格外早,这在我的记忆中是第一次。

父亲愣了一下,随即帮大姑拿行李。

"小柱,快来帮忙。"父亲招呼我过去。

大姑脱下裹得严实的棉袄,掸了掸上面的雪花,笑着说:"没想到雪这么大,公共汽车停运了,我就拉着小车来了,差点儿没被雪埋了。"

继母闻声出来,看见大姑,先是一怔,随即笑道:"姐,你来得正好,我这炉子刚生起来,屋里暖和着呢。"

大姑有些不自在地看了继母一眼,勉强笑道:"秀英,给你添麻烦了。"

"说啥呢,一家人,哪来的麻烦。"继母接过大姑的包袹,"正好,我早就想让你尝尝我新学的糖醋排骨。"

那顿除夕饭,我第一次和大姑一起吃团圆饭。桌上多了许多菜,有红烧肉、白切鸡、清蒸鱼,还有大姑带来的自制点心。

饭桌上,气氛有些微妙。大姑不停地给我和父亲夹菜,继母则一个劲儿地给大姑添饭,父亲则不停地给两人倒酒,三人都显得格外殷勤。

我却从三人的眼神交流中,感受到了某种说不清道不明的情绪,像是歉意,又像是感激,还带着些许心照不宣的默契。

晚饭后,大家围在火炉旁听着"春节联欢晚会"的广播,父亲破天荒地拿出了珍藏的"长城"牌香烟,递给大姑一支。

大姑接过,两人点着抽了起来,烟雾缭绕中,他们的脸上浮现出一种久违的放松。

夜深了,我假装睡着,却听见厨房里传来父亲和大姑的低语。

"姐,这么多年,苦了你了。"父亲声音哽咽。

"说啥呢,你小子。"大姑轻轻呵斥,语气中却带着宠溺,"当年要不是你把小柱托付给我,我哪有机会体会当娘的滋味?后来秀英进门,我看她是个好人,疼小柱,待你也好,我有啥不放心的。"

"可你为啥每年都初二才来?这么多年了,秀英从没觉得你碍事。"

"我这不是怕秀英心里不自在吗?"大姑叹了口气,"除夕是一家人团圆的日子,我来了,怕她心里膈应。这样,她能安安心心当家做主,你们一家人也热热闹闹的。"

"姐,秀英没那么想,她敬重你。"

"我知道,可规矩得有,界限得明。咱爹临走那会儿就说了,做人要厚道。自从娘走后,咱就剩两姐弟了,可你还得过日子不是?"

"姐,当年要不是我非要去当兵,你也不至于放弃师范,回来照顾家里。"

"别提那些了,都过去了。"大姑的声音带着一丝疲惫,"建国他...后来怎么样了?"

"听说回老家结婚了,生了两个儿子。"

厨房里陷入了沉默,只有水壶煮开的"咕噜咕噜"声。

"也好,"过了许久,大姑才开口,"能有个家就好。"

听到这里,我的眼眶湿润了。

原来,大姑曾经是师范学校的高材生,有着大好前程,却因为家庭变故回来照顾年幼的父亲。

原来,大姑也曾有过爱情,却因为照顾我们错过了婚姻的机会。

原来,父亲和大姑是同父同母的亲姐弟,而我的亲生母亲早已不在人世。

大姑曾短暂地担当过我的监护人,直到父亲与继母结婚。为了让继母在这个家里站稳脚跟,大姑主动改变了走亲时间,给继母和我们留出了完整的团圆空间。

这些年来,她独自一人住在供销社的宿舍里,守着那些年轻时的回忆和梦想,默默地爱着我们这个家。

第二天早上,雪停了,阳光照在厚厚的积雪上,反射出耀眼的光芒。

大姑早早起来,帮继母择菜、和面,准备着初一的饭菜。

我看着她忙碌的身影,心中百感交集。

"大姑,今年咱们一起贴春联吧。"我拿出昨晚写好的春联。

大姑诧异地看了我一眼,然后笑了:"好啊,你长大了,字也写得不错了。"

我们一起在门上贴了"福"字,在两旁贴上了春联,又挂上了红灯笼。

阳光下,大姑的脸上带着久违的笑容,眼角的皱纹舒展开来,仿佛年轻了许多。

那天,继母做了一桌丰盛的饭菜,我们一家人其乐融融地吃着年饭,谁都没提大姑往常初二才来的事。

饭后,大姑拿出一个包袱,从里面掏出三件毛衣,分别给了我、父亲和继母。

"这是我一针一线织的,虽然不好看,但保暖。"大姑有些不好意思地说。

继母接过毛衣,眼圈红了:"姐,这些年,辛苦你了。"

大姑摆摆手:"一家人,说这些做啥。"

父亲默默地抽着烟,眼中似有泪光闪动。

那晚,我趁着大家都睡了,悄悄来到大姑的房间,轻声问道:"大姑,你为啥这么多年都是初二才来我家?"

大姑愣了一下,随即笑了:"傻孩子,你都知道了?"

"嗯,昨晚听到你和爹说话了。"

大姑摸了摸我的头:"你爹和你继母结婚那会儿,你才五岁,不记事。我怕我来得太勤,让你继母觉得我这个姑姐太碍事,影响你们一家人的感情。所以就想啊,除夕是团圆的日子,我不去,让你们一家人好好过。等初二了,亲戚们都串门完了,我再去,这样大家都不别扭。"

"可是,这不是您自己受委屈了吗?"

"傻孩子,"大姑笑了,眼角泛起皱纹,"哪有什么委屈不委屈的,只要你们好,我就高兴。"

她用自己的方式,守护着这个家,守护着父亲的幸福,也守护着我的成长。

"大姑,明年除夕,您还来好吗?"我握住大姑粗糙的手。

大姑愣了一下,眼中泛起泪光:"好,大姑明年除夕一定来。"

从那年起,我们家的春节习俗变了。每年除夕,大姑都会早早地来到我家,和我们一起准备年夜饭,一起贴春联,一起守岁。

继母会和大姑一起包饺子,父亲会和大姑一边喝酒一边回忆童年往事,我则缠着大姑讲那些关于父亲小时候的趣事。

大姑的笑容越来越多,眼角的皱纹也越来越深,但那双眼睛却越来越明亮。

十七岁那年,我考上了省城的大学,临行前,大姑塞给我一个布包。

"这是大姑的积蓄,不多,你拿着买点儿书和衣服。"

我打开一看,是厚厚一沓票子,足有三百多元,在那个年代,可是一笔不小的数目。

"大姑,这太多了,我不能要。"

"拿着吧,"大姑眼含热泪,"大姑这辈子没啥出息,就你这个侄子让我骄傲。你好好学习,将来有出息了,就是对大姑最大的回报。"

我泪眼模糊地看着大姑,这个为了家庭牺牲了自己青春与幸福的女人,这个用自己的方式守护着我们的人。

那一刻,我下定决心,要让大姑的晚年幸福安康,要弥补她为这个家付出的一切。

大学毕业后,我回到县城工作,第一件事就是把大姑接到新家。

大姑起初不肯,说不想打扰我和未婚妻的生活,可在我和父母的再三坚持下,她终于答应了。

今年除夕,当大姑迈进我新家的门槛时,她眼中泛着泪光,看着满桌的菜肴和笑容满面的继母,轻声道:"秀英,这么多年,辛苦你了。"

继母握住大姑的手:"姐,家里有你,我才安心。"

窗外鞭炮声阵阵,屋内笑语盈盈。一家人围坐在桌前,那一刻,我才真正明白,团圆的意义并非只在于聚首,更在于心与心的相连。

大姑那些年的迟来,其实是一份深沉的爱,是对家的守护。

而今,这份隐忍多年的温暖,终于可以光明正大地摆在我们面前。

我看着大姑慈祥的脸,心中涌起无限感激与敬意:大姑用她的方式,教会了我爱的真谛,教会了我如何为家人无私付出。

这,或许就是那些年她迟来的背后,最温暖的礼物。