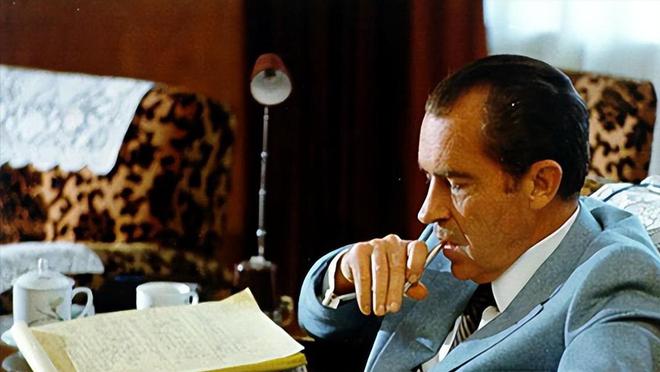

尼克松晚年坦言:很后悔当初访问中国。尼克松为何会这样说?

美国总统访华第一人,一生访华次数高达20余次,尼克松绝对算得上中国的老朋友,但这位曾经改变过中美关系、对中国释放过善意的前总统,却在晚年说出:后悔访华。

尼克松善变的原因是什么?

美暗藏小心机的破冰之旅

“当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

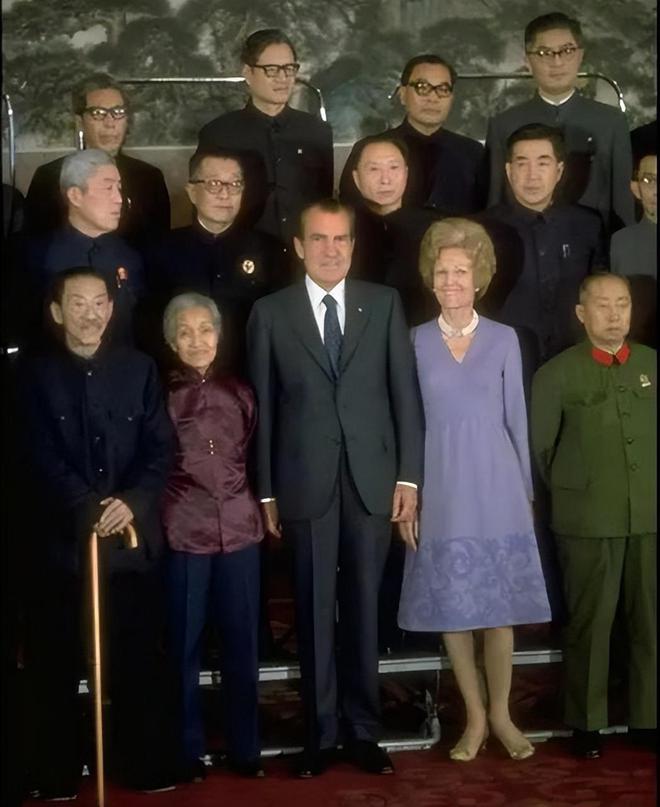

1972年2月21日上午11时30分,时任美国总统尼克松的专机抵达北京机场,当尼克松和夫人走到舷梯尽头时,主动打破了第一次日瓦会议期间杜勒斯下令不同周总理率领的中国代表团握手的傲慢无礼行为,伸手向周总理热情握手。

而等待多时的周总理,也回以崇高的敬意,在离开机场时还意味深长地对尼克松说:“你的手伸过世界最辽阔的海洋来和我握手——25年没有交往了啊!”

这是尼克松,也是美国总统第一次访华,成为中美关系破冰的开始。但是,双方都明白,这次中美领导人握手,来之不易。

美国的霸权思想,并非现在才有,而且,那时的尼克松与如今的特朗普一样,都是抱着“美国利益优先”的想法,愿意在中美冰冻关系中向前踏一步,是权衡利弊下做出的最优选择。

彼时是20世纪80年代,美苏冷战正酣,同时,美国又要盯紧欧洲和日本,防止他们脱离控制,左右开弓,却注定自顾不暇。

所以,美国急需一个朋友,来牵制自己遇到困难。这时,与苏联交恶的中国,进入了美国政府的视线,最关键的是,被时任美国总统的尼克松盯上了。

美国建立以来,每个美国总统个性不一,而出身草根的尼克松,没有肯尼迪的富裕家庭背景,也没有艾森豪威尔的军队背景,却让美国人格外记忆深刻。

因为他确实明白,处在不同时期的美国,最需要什么。

上任前,尼克松算得上一名坚定的“反共”战士,甚至以共产主义“妖魔化”的理论,一步步走上政治高位,直到当选总统,但是,他也明白,上世纪六七十年代深陷嬉皮士运动中的美国,急需稳定。

1969年2月,尼克松访问欧洲,期间,法国民族英雄戴高乐总统表示:“现在承认中国,总比将来中国强大后被迫承认它来得好。”

不过,长期的敌对,以及越战的影响,让中美直接面对面是艰难的。

因此,尼克松才越过自己的内阁,直接授权时任美国国务卿的基辛格,全权负责与中国的谈判。

1971年4月,“兵乓外交”打开中美关系僵持的局面,1971年7月,基辛格秘密访华,并商定了尼克松访华一事。

1972年2月,尼克松秘密访华,开启了为期一周的访问行程。期间,尼克松携夫人登上长城,又前往杭州和上海,最终签署并共同发表了《中美上海联合公报》。

内容着重提到了台湾关系,尼克松政府表示“对台湾是中国的一部分”这一立场不提出异议。

尼克松的这次破冰之旅,为中美关系缓和奠定了基础。

1979年1月1日,中美正式建立外交关系,但此时的尼克松,却因为“水门事件”,早在1974年就正式辞职。

不过,1976年,他第二次访华,依旧受到了中国国宾级别的招待规格。但他在晚年时,却否定了自己访问中国的功绩,还称:“我们可能创造了一个科学怪物。”

中国擅长应对美国小心机

尼克松在第一次访华前的小九九,算是众所周知。他想一举两得,将中国拉入阵营,一方面增加对抗苏联的力量,另一方面也需要影响越南战争。

不过,中国却不打算如尼克松所愿。

彼时,中国确实深陷“中苏交恶”的困境中,尤其是1969年3月,珍宝岛自卫反击战爆发,中苏关系进一步恶化,但是,中国并非要“联美抗苏”,而是不想同时陷入与美苏两国的紧张关系中。

与此同时,中国也需要一个改变“一边倒”外交政策的契机。

所以,毛主席接受了美国释放的善意。

1970年的国庆节,特意邀请美国记者斯诺及其夫人登上天安门城楼,并将他们称为“美国友好人士”,还在各大报纸上刊登了一句:全世界人民包括美国人民都是我们的朋友。

不过,毛主席并没有选择进入美国的联盟阵营,而是仍坚持“和平共处五项原则”的外交方针,只谈合作,不谈联盟,更不会“联美抗苏”。

随着中美关系缓和,原先美国对华封锁已经不复存在,中国经济好转。与此同时,德国、法国等国家也紧跟美国的步伐,纷纷开启访华之旅,与中国建立起良好的外交关系。

所以,真论起来,尼克松访华给中国带来了发展的活力。这也是尼克松晚年之所以后悔的真正原因。

不过,就算没有尼克松的破冰之旅,中国也未尝不会挣扎出一条发展道路。无论是审时度势地转变与美国的关系,还是自力更生,我国竭尽全力地发展自身,并非是沾了美国的光。

如今,中国已经跳出了美国霸权的包围圈,将发展的目光投向了全世界,但美国却深陷“修昔底德”陷阱之中,特朗普再开贸易战,连欧盟也集火美国。

美国执意妄为的结果,便是作茧自缚。