AI时代,中文世界是被重塑还是被毁了?

在万物皆可AI的时代,AI让辛辛苦苦研究文言文的中文毕业生瑟瑟发抖。

因为,AI真得太强大了。

你只要发出指令,告诉它,想要什么,它分分钟为你呈现。

不过,写出来的东西就参差不齐了。

还有一个可怕的事实就是,AI的出现,正以超乎想象的速度改写中文世界的创作规则。

在内容创作领域,AI展现出了惊人的“创造力”。

从新闻稿到诗歌散文,从营销文案到专业论文,AI仿佛无所不能。

然而,在这场华丽的“盛宴”背后,全链路都充斥着“AI写AI”的恶性循环。

AI虽然厉害,但是它不能自行创造,它只能整理分析别人现成的东西。

说到底,还是天下文章一大抄,抄来抄去有提高。只不过,这次不是人抄人,可是AI抄AI。

所以,你的AI分析的大概率是别人用AI创造的东西。

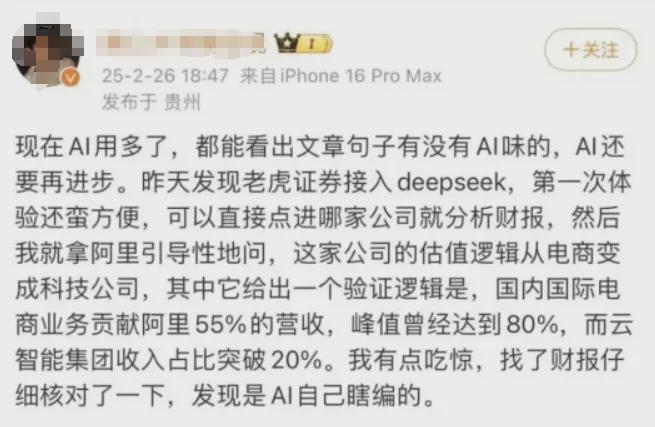

还不止这些,当它抄不到自己想要的东西时,它很有可能自己随意创造。结果就是,出来的东西很可能驴唇不对马嘴。

话说回来,AI的确是很伟大的发明。

在内容创作的初期阶段,它可以帮助创作者快速收集信息、归类逻辑、提炼观点。这对于那些需要处理大量数据和信息的内容创作者来说,AI可太有用了。

不过,它的负面疗效也随之而来。

它能够提高创作效率,降低创作门槛,但它也可能成为束缚创作者思维的“枷锁”。

当AI成为创作的“主角”时,问题就出现了。

当你把一篇内容的框架、结构甚至语言风格都交给AI去处理时,你会发现你正在失去自己的声音。

AI的创作速度快得惊人,一个爆款文章刚上线,24小时内就能刷出500篇高度相似的“伪爆款”。

这些文章往往是由AI模型根据热门关键词和模板批量生成的,它们看似内容丰富,实则千篇一律,缺乏真正的思考和价值。

这种“伪内容”的泛滥,不仅损害了读者的阅读体验,也破坏了内容生态的健康发展。

许多内容创作者在不知不觉中成为了“AI喂养器”。

他们过于依赖AI生成的内容,导致自己的创作能力和思考能力逐渐退化。

在B站拥有50万粉丝的科普博主做过一期测试:连续30天用AI生成文案后,他发现自己构思原创视频时“大脑会自动跳出十几个AI用过的句式,就像被植入了思维模版”。

时间久了,写出来的东西都带点AI味儿。

根据一项不完全统计,过去三年内,中文互联网的“有效语料”减少了68%,而“AI垃圾数据”却增长了200%。

也揭示了AI内容时代的一个残酷现实:真正有价值的内容正在被海量的垃圾信息所淹没。

AI是什么味儿?

就是它写的你也能看懂,但总缺少点人味儿。

AI生成的内容往往过于标准、过于“完美”,却缺乏真正的温度和灵魂。

这就像是一个被精心打磨的机器人,虽然看起来很棒,但却无法打动人心。

这是因为AI缺乏真正的情感和体验,无法真正理解人类的情感和需求。

有人曾做过实验,让AI模型和中文系学生同题撰写《故乡的秋》。

AI作品堆砌了“金黄的稻田”“南飞的雁阵”等8个意象,却始终停留在景物描写;

而学生作品中“父亲弯腰捡稻穗时,影子在地上拉出一道年轮的裂痕”的细节,读后瞬间让人泪目。

Al写作工具本质是“超级打字机”,它能替代的是文字组合功能,而非思想孕育过程。

正如ChatGPT生成的文章可以解释《文心雕龙》,却写不出“登山则情满于山,观海则意溢于海”的生命体验。

北京大学创意写作工坊开始教授“反AI写作法”。

要求学生在创作时必须有“非视觉化场景”(如气味、触觉)和“反逻辑情感”(比如“看到彩虹感到悲伤”)。

负责该项目的教授说:“我们要培养Al永远学不会的‘错误’。”

在AI内容时代,创作能力仍然是最重要的核心竞争力之一。无论AI技术如何发展,它都无法取代人类的创造力和想象力。

因为,真正打动人的内容永远是你独立思考之后形成的那一段“非标准答案”,是文字传递出来的情感、价值和思考。

(亦然)