沈新林‖李渔与如皋

来源:古韵白蒲

李渔与如皋

沈新林

如皋,古称雉皋,南临长江,东濒黄海,其历史可以追溯到春秋时期,是一个有两千多年悠久历史的文化古城,她孕育了许多杰出的历史文化名人,如宋代的王观、胡安定,清代的冒辟疆、李渔等。其中对人类文化贡献最大,知名度最高的当属李渔。他是明清之交的文艺通才、文化巨人,还是卓绝的思想家。四百年前出生的李渔(1611-1680),博古通今,才艺卓著,思想敏锐。他给人智慧,催人勤奋,教人享受,劝人创新,其思想完全契合21世纪的时代精神,简直难以想象。他是无与伦比的天才、异才、怪才。现在李渔已经成为世界级的文化巨匠,其超群绝伦的文化成就在世界上空前绝后,罕有其匹。为此,我们要认识李渔,了解李渔,大力弘扬李渔文化。

一、李渔出生于如皋

李渔原籍浙江兰溪,但出生于江苏如皋。过去对李渔的出生地颇有争议。我们考订其出生地点,应以李渔自己的表述为准。李渔在其诗文集《李笠翁一家言》卷一文集《与李雨商荆州太守》一书中云:“渔虽浙籍,生于雉皋,是同姓而兼桑梓者也。”康熙初年,李渔游历湖北的汉阳、荆州,结识了荆州太守李雨商。据考,李雨商,名为霖,江苏兴化人,顺治十六年(1659)进士。兴化与如皋同为苏北古城,两县相邻,清代同属扬州。出生于如皋的李渔在几千里之外的湖北,称兴化人李雨商为同乡,认作同姓本家,是合情合理的,也是可信的。再说,李渔一生最大的特点是心口如一,实话实说,连一些个人隐私也不屑隐讳,所以,他的自述是完全可信的。再从他在作品中透露出来的信息看,他的大哥李茂逝于如皋,葬于如皋;他终身操如皋方言,记载了大量的如皋风俗民情;如皋有不少友朋诗侣。许多资料证明,他确实与如皋有着深厚的渊源关系。目前,李渔出生于如皋这一观点,证据确凿,已得到学术界一致的认同。可以说,李渔是从如皋走向世界的文化巨人。

二、李渔父辈长期在如皋做医药生意

李渔祖籍浙江兰溪。兰溪处于浙西丘陵地带,耕地不多,老百姓生活贫困。李氏家族很多人远走他乡,外出谋生,李渔的伯父和父亲就长期在苏北古城如皋做医药生意。伯父李如椿是冠带医生,为人治病;父亲李如松则开中药房,兄弟二人配套经营。李渔从小是在药房长大的,也常跟伯父出门看病。所以,李渔精通医药,他的小说、戏曲、诗文等作品中医药名词信手拈来,比比皆是,已经成为学术界检验李渔作品真伪屡试不爽的试金石。李渔在《李笠翁一家言》卷二《与陈学山少宰》中称“自乳发未燥,即游大人之门”,就是记载了他从小随伯父走街串巷,出诊看病的经历。黄鹤山农《李笠翁十种曲玉搔头序》云“家素饶,其园亭罗绮甲邑内”的“邑”,就是指如皋古城。因为其原籍兰溪下李村无“邑”可言。据考,现在如皋、石庄等地,仍有李渔后裔繁衍生息。

三、李渔的父兄丧葬于如皋

李渔的父亲李如松与哥哥李茂均死于如皋,葬于如皋。因为如皋与兰溪相隔一千多里,在明清改朝换代、兵荒马乱的年代,舟车难觅,交通不便,将灵柩运载到原籍非常困难,只能就地埋葬。明崇祯二年(1629),十九岁的李渔遭遇丧父之痛,按如皋旧俗,死者的灵魂会还家,生人要回避。李渔认为不合情理,写了《回煞辩》予以反驳。《敦睦堂龙门李氏宗谱》亦称如皋“有祖茔焉”。《李笠翁一家言》卷六《七律过雉皋忆先大兄》序云:“大兄殁于此,旅榇在焉。”诗曰:

一望皋城百感生,无兄何暇说嘤鸣?

可怜夜月飞鸿雁,不忍春花看紫荆。

往日埙篪无可乐,别来急难有谁惊?

明朝谒墓愁风雨 , 一哭能教地有声。

从诗句可见,他与大兄李茂一起在如皋度过了漫长的岁月,留下美好的记忆,手足情谊深厚。

四、李渔在如皋结婚

李渔与其结发妻子徐氏大约于明崇祯元年(1628)在古城如皋喜结连理。徐氏为浙江兰溪生塘人,与李渔曾居住过三年的下李村相距十余里。徐氏亦随其父母在如皋经商,缘于同乡之谊,知根知底,互有往来。二人日久生情,客中成婚。李渔二十岁上生过一场大病。《闲情偶寄》卷六《疗病第六》云:“庚午之岁,疫疠盛行。一门之内,无不呻吟,而唯予独甚。时当夏五,应荐杨梅。妻孥知其既,而未敢遽进。讵料予宅临街,卖花售果之声时时达于户内,忽有大声疾呼而过予门者,知为杨家果也。”他酷好杨梅,吃了杨梅,顿时百病消散,四体尽适。于是他总结出“本性酷好之药”。杨梅为如皋夏令应时果品,“予宅临街”的“街”肯定是古城如皋;其时他已有“妻孥”。据此可考,李渔大约于崇祯元年(1628)在古城如皋与徐氏结婚,时年十八岁;崇祯二年(1629)生下一女,其大女儿淑昭生于如皋;崇祯三年庚午(1630),与“妻孥”同在如皋,疫疠盛行,食杨梅治病。可以进一步推测,李渔大约在二十二岁前后,为其父服丧三年后,才返回原籍兰溪,参加科举考试。他二十三岁前是在如皋度过的。“予宅临街,卖花售果之声时时达于户内”,是李渔出生于如皋的有力证据。这可以说明李渔结婚、生女是在如皋,当时住在如皋城里,绝非兰溪下李村,因为下李村是丘陵,没有街道。

五、李渔曾在如皋老鹳楼读书

《民国如皋县志》卷三《建置志下·古迹》“老鹳楼”条云:“老鹳楼在李家堡南街,自明以来不详建自谁氏。昔有鹳鸟趁海潮来栖楼上,虽炎暑,蚊虫绝迹,人咸异之,故名其楼曰:老鹳。相传明季诗人李笠翁侨寓于此。自后屡易其土,势渐倾圮,因改为平屋。”史书方志的记载都必有所本。老鹳楼是如皋的古迹之一,李家堡原是如皋县属小镇,在如皋县城东北四十五里,濒临黄海,曾经划归海安县管辖。李渔在明代末年,已有“诗人”之名,曾寓居黄海边的老鹳楼读书,他学问渊博,淹贯百家,其青年时代读书的勤奋刻苦可见一斑。这一记载与李渔生平是吻合的,也是可信的。这说明李渔的天才也是汗水换来的,他确实是在如皋读书成才的。

六、李渔著作中有许多如皋方言、风俗民情

李渔是如皋的水土和文化孕育出来的天才。其各类著作中有许多如皋方言土语,成为检验李渔作品的又一标尺。限于篇幅,略举数例如下:

1.《李笠翁一家言》卷五《续刻梧桐诗》:“小时种梧桐,桐本细如艾。针尖刻小诗,字瘦皮不坏。刹那三五年,桐大字亦大。”“桐大字亦大”,前一“大”字读“大”,后一“大”字读“tai”第三声,典型的如皋方言,只有这样读才能押韵。

2.《风人松 自题湖上新居》:“家贫最苦多儿女,未经熟早已呼爷。”如皋方言,称父为“爷”,读ya,第二声。其他地方则称祖父为“爷爷”。

3.“可怪近时新例,下场诗念毕,仍不落台,定增几句淡话。”(《闲情偶寄》卷二《脱套第五》)“淡话”,就是白话,扯淡,如皋方言。此语只在苏北部分地区流行。

4.“万一人不像人,鬼不像鬼,倒把一个如花似玉的女子控上门去。”(《十二楼·拂云楼》)《如皋县志·方俗志·方言》:“控,强与人物也。”椏挫,读ya。

5.“趁得钱来,又不想做人家,尽着受用。”(《十二楼·鹤归楼》)“做人家”,如皋方言,积累财富。家,读ga,至今犹用。

6.“从此以后,每日梳完了事头,定要修一次养,不但浑身捏高,连内里都要修到。”(《连城璧·待诏喜风流攒钱赎妓·运弁持公道舍米追赃》,大连图书馆藏本)高,遍也,如皋方言。此语只在苏北部分地区流行。

这些方言,必须土生土长、地道的如皋人,才说得出来,才能用在作品中。如皋方言属江淮次方言淮南土语群,李渔作品中有相当数量的如皋方言,说明他与如皋的血缘关系。李渔首开用江淮方言创作白话短篇小说的先河,直接影响到《儒林外史》《红楼梦》《五色石》《八洞天》《老残游记》等著名古典小说。这一点至今还没有引起学术界的重视。

李渔作品中还有大量的如皋风俗民情,如他的《回煞篇》(《李笠翁一家言·文集》),记载他父亲死后,按当地风俗,死者某日要回家,叫“回煞”,全家人须回避,叫“避煞”。李渔觉得不合情理,作文以辩。“回家”的风俗,如皋至今还有保留。他在小说中写到,人死了过几“七”“戴孝披麻”、守孝三年等,与《如皋县志》卷八《方俗·丧葬》“酷信僧道,遇七作法事。成服开丧,亲友用牲醴缎轴,主人广集亲知,鼓吹筵集,以多寡为胜负”完全吻合。其他还有结婚、生子等风俗描写,说明李渔对于如皋的风习确实了如指掌。

七、李渔中年时期曾回到如皋

李渔对出生地如皋怀有深厚的感情。清顺治十年(1653)前后,阔别衣胞之地二十年之久的李渔,曾专程从杭州回到如皋,曾与如皋、通州的老友唱和。《李笠翁一家言》卷六《七律咏绿烛和雉皋诸友》,诗云:

兰汁凝膏彻晓煎,沉沉相映夜如年。

擎来看竹浑无际,秉去题蕉只有天。

火树依然成绿树,金莲忽尔幻青莲。

汉宫昨夜新传出,春色平分御柳烟。

可见李渔中年以后,与如皋友人的联系一直没有中断。此次苏北之行,时间从夏到冬,逗留时间长达半年之久。李渔还与如皋、通州一带的友人范国禄、罗休、杨麓、吴彦周、姚咸、詹瑶、凌录等同游,观荷赏梅。清初通州籍诗人范国禄在《十山楼诗钞》中有两首诗可资证明:七律《芙蓉池上同李渔、罗休、杨麓拿舟观荷》、五律《姚咸招同吴彦周、李渔、詹瑶、凌录赏腊月梅花》(见《崇川各家诗钞汇存》卷首二上)。可以肯定,李渔与如皋有一种特殊的情结,中年后返回如皋当不止这一次,只是逗留时间各有长短而已。

八、李渔与冒襄

如皋在明清之交还诞生过另一位文化巨人冒襄(字辟疆),李渔与冒襄两人同年出生,同居一城达二十余年,有相同的兴趣爱好,善诗文、书法、绘画,长于度曲、导演,精通园林艺术;有共同的友人,如钱谦益、吴梅村、王士祯、尤侗等名流。照理两人应该相互知名,并有所了解,但未见其二人交往的文字记载。有时两人同居一地,也老死不相往来,其中的原因值得研究。李渔居住如皋期间,尚未成名,成年后又浪迹江湖,疲于奔命,居无定所,是两人难以聚会的客观原因。笔者以为,冒襄出生于官宦家庭,乃名门之后,他参加过复社,名列“明末四公子”之一,誉满海内;他收养过许多烈士遗孤,抨击马士英、阮大铖等权奸,关注的是国家大事,带有强烈的政治色彩。而李渔一生潦倒,奔走江湖,卖文献艺,从事文化产业,养家糊口,具有浓厚的商业性质。道不同不相为谋,两人不同的生活道路、理想志趣决定了他们必然缺少共同语言,其关系必然疏远。况且,李渔一介布衣,身份卑微,为达官贵人所不齿。冒襄作为官场人物,正统文人,未必看得起李渔。冒襄不肯低就,李渔又不愿高攀,故两人没有交往。不过,李渔的文化成就和知名度远远高于冒襄,其中的道理值得人们深思。李渔与冒襄,是如皋历史上两位不同的文化代表人物,是两个不同的文化符号,也同样是如皋的骄傲。

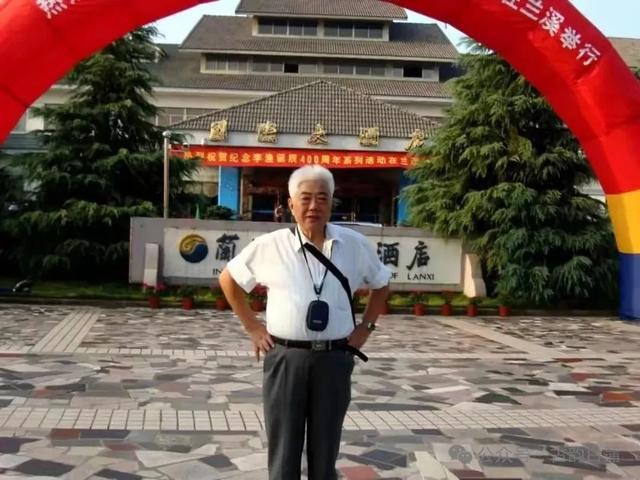

沈新林,男,1947年出生于江苏省如皋市。南京师范大学教授,硕士生导师。长期从事中国古代文学的教学与研究,主要研究中国古代小说和李渔。出版学术专著十五部,发表学术论文二百余篇,国内外几十种工具书收录其生平事迹,在海内外学术界有较大影响。

沈新林教授是对李渔进行全面研究且成果卓著的专家。从20世纪80年代末即开始对李渔的研究。三十多年来,他从李渔的家世生平、思想品格入手,兼及其小说戏曲、诗文、楹联等文学创作和理论建树,以及园林建构、编辑出版、戏曲活动、观光旅游、休闲养生、美食烹调、文化产业等等,进行了全面而深入地研究。先后出版李渔研究专著五部并多次获奖;同时,先后在《文献》《人物》《浙江学刊》等全国核心杂志发表论文八十余篇。涵盖了李渔研究的各个方面,自成体系、卓然一家。在国内外影响很大,被广泛认同和引用。

学术界一致认为,沈新林教授是李渔研究“多产优产的学者”(赵文卿,兰溪市李渔研究会首任会长);兰溪李渔研究会第二任会长李彩标认为“新林先生在李渔研究领域取得斐然成果,是目前国内李渔研究第一人”。

(《江海文化研究》2011年第4期)

——古韵白蒲