AI眼镜爆发!小米阿里字节跑步入场,AI+AR才是未来?

百镜大战,还有好戏即将上演。

前段时间,MIJIA 智能音频眼镜 2 上线,短时间内众筹额度就超过了 700 万元,提前售罄。然而部分米粉却有些失望,因为它与我们期待的小米 AI 眼镜相差甚远。但米粉们不用着急,据新浪科技报道,小米 AI 眼镜已在路上,将搭载高通骁龙 AR1+ 恒玄 BES2700 双芯片。

(图源:小米)

不只是小米,阿里巴巴、字节跳动都曝出了 AI 眼镜产品,甚至三大运营商也被传已启动 AI 眼镜计划。

在众多企业的探索之下,目前 AI 眼镜逐渐细分出了 AI 音频眼镜、AI 拍摄眼镜、AI+AR 眼镜三大类,新入局者该从选择那条路线入局,身处 AI 眼镜市场的企业又该如何发力,是所有企业都需要思考的问题。

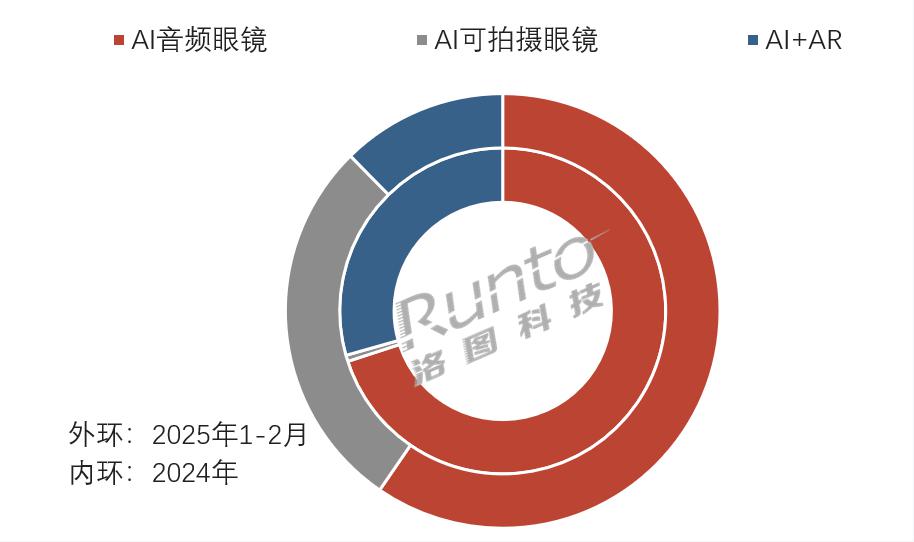

洛图科技公布的数据显示,在三类 AI 眼镜中,2024 年 AI 音频眼镜以高达 70% 的份额占据主导地位,AI+AR 眼镜其次,AI 拍摄眼镜份额几乎可以忽略不计。到了 2025 年 1 月 -2 月,AI 拍摄眼镜份额回落至 60% 以内,AI+AR 眼镜份额也有所减少,AI 拍摄眼镜则迅速崛起,份额上涨至 28.1%。

(图源:洛图科技)

仅看该数据,似乎 AI 音频眼镜和 AI 拍摄眼镜最受消费者认可,但真实情况却没有那么简单。

1、AI 音频眼镜:门槛低,但场景有限。

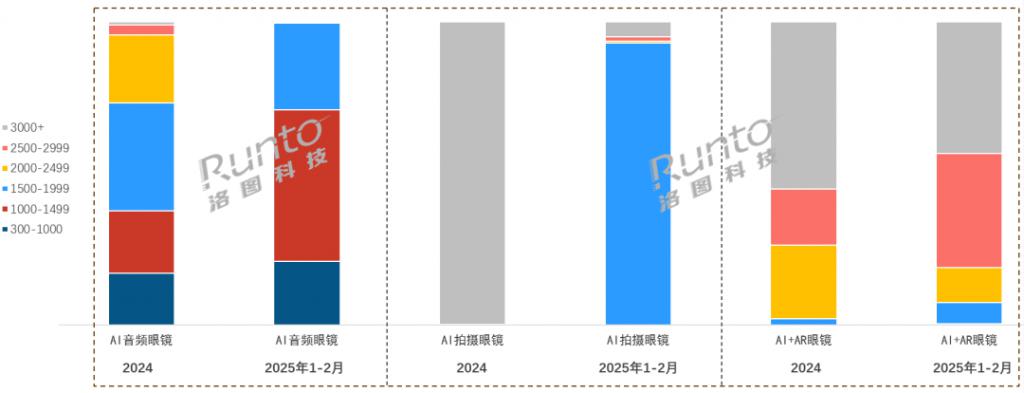

AI 音频眼镜能够成为 AI 眼镜赛道份额最高的产品,主要原因在于价格便宜。按照洛图科技公布的数据,2024 年 AI 音频眼镜的价格集中在 1500 元 -1999 元,今年 1 月 -2 月下降到 1000 元 -1499 元,是三类 AI 眼镜中最便宜的。

而且 AI 眼镜能够维持在这个价位,还要仰仗华为的卓越表现。洛图科技表示,在国内 AI 音频眼镜市场,华为以 76.6% 的份额占据绝对领先地位。

(图源:华为)

不过随着越来越多企业入场,华为的份额难免被稀释,再加上相关技术的成熟,AI 音频眼镜的价格有望持续下降。MIJIA 智能音频眼镜 2 众筹价 999 元,已经给行业立下了标杆。

对于新势力品牌而言,AI 音频眼镜可能是它们进入 AI 眼镜行业成本和风险最低的选择。AI 音频眼镜的重点在于播放音频,一般支持听音乐、录音、语音助手对话、实时翻译等功能,对于镜片、镜架没有太高要求,依靠供应链企业提供的解决方案,就能轻松研发出成品。

AI 音频眼镜的难点在于 AI 功能的融入,但语音助手对话和解答问题可通过手机自带的 AI 助手实现,面对面翻译则可以向科大讯飞、网易有道等企业采购成品方案,较为容易解决。

成本和价格较低的 AI 眼镜,因功能较少,产品续航普遍较长,更容易被消费者接受。以华为智能眼镜 2 为例,该产品连续播放时间长达 11 小时,用户完全没有续航焦虑。

相应地,在门槛低的同时,AI 音频眼镜的上限也比较低。事实上,AI 眼镜能够实现的大部分功能,AI 耳机也可以实现,甚至体验更好。AI 音频眼镜的设计,令其交互模式仅限于语音指令,限制了产品的上限。在功能更强大的 AI 拍摄眼镜上线后,份额难免减少。

2、AI 拍摄眼镜:当前主流," 准 AI 眼镜 "。

2024 年底,闪极 AI 拍拍镜以 999 元的价格引发轰动,产品上线即售罄,但若真的讨论 AI 拍摄眼镜,那不得不提 AI 眼镜行业领导者雷鸟。今年初,雷鸟 V3 开启预售,雷科技的一位小伙伴看到骁龙 AR1 芯片 + 索尼 IMX681 传感器 + 中文 AI 三大亮点,瞬间放弃了购买 Ray-Ban Meta 的想法,立刻购买了一台雷鸟 V3。

事实上,AI 拍摄眼镜也支持听音乐、实时翻译等功能,可以看作 AI 音频眼镜的升级版,两者硬件上的差距主要在于 AI 拍摄眼镜通常会搭载摄像头和性能更强的芯片。

以雷鸟 V3 为例,骁龙 AR1 芯片为其提供了性能基础,可应对部分高负载场景,未来系统 OTA 升级的空间也更大。AI 音频眼镜性能需求不高,通常不会提及搭载的芯片,OTA 升级的空间也小一些。

多出的摄像头令雷鸟 V3 不仅可以第一人称拍摄,还提高了设备与现实世界交互的上限,可以通过定制的通义千问大模型进行物体识别、图像翻译。

(图源:雷科技摄制)

多出的一颗摄像头和性能更强的芯片,提高了 AI 拍摄眼镜的上限,去掉可显示画面的镜片,则有助于提高产品续航时间。据雷科技实测,雷鸟 V3 满电状态下可连续播放音乐约 3 个小时,拍摄续航则为 30 分钟。这个续航成绩不算优秀,但与 AI+AR 眼镜相比,就要强得多了,毕竟许多 AI+AR 眼镜需要外接供电设备。

据维深信息 Wellsenn XR 爆料,阿里巴巴正在开发的两款 AI 眼镜中,其中一款就是 AI 拍摄眼镜,镜片不能显示内容,搭载骁龙 AR1+ 恒玄 BES2800 芯片,另一款则是 AI+AR 眼镜。有趣的是,Rokid、INAIR 等较早入局 XR 行业的品牌,暂时还没有推出 AI 拍摄眼镜,导致这一赛道较为空旷,更适合新势力品牌入场。

至于 Rokid、INAIR 等企业没有推出 AI 拍摄眼镜的原因,小雷认为可能在于这些企业进入 XR 行业后,目的就是打造下一代计算平台,技术研发始终围绕 AR 设备,主攻高端市场,没有因 AI 的到来轻易改变方向。

2024 年国内 AI 拍摄眼镜价格集中在 3000+ 元,今年 1 月 -2 月下降到 15000 元到 1999 元。闪极 AI 拍拍镜的到来,证明 AI 拍摄眼镜价格还有下降空间。与 AI 音频眼镜价格相差不是特别大,但功能和性能大幅提升的 AI 拍摄眼镜,有望成为今年 AI 眼镜市场的新宠。

雷鸟创新 CEO 李宏伟在接受采访时表示,不带显示的 AI 眼镜,是 AI+AR 眼镜发展的第一个阶段,它必然要过渡到带彩色显示的 AI 眼镜上去,后者一定会替代前者。

相较于 AI+AR 眼镜,不用考虑镜片成本、能耗,且价位更加亲民的 AI 眼镜,或许是当前企业进入 AI 眼镜市场的最佳选择。但其犹如新能源汽车中的插混车型,属于过渡产品,将长期与 AI+AR 眼镜共存,但最终会被取代。

3、AI+AR 眼镜:下一代计算平台向我们走来。

AI+AR 是老牌 XR 企业的优势领域,如 Rokid AR Lite 配备了亮度高达 600nit 的 Micro LED 屏幕,能够提供 150 英寸 -300 英寸(等效 10 米距离)的可调节超大巨幕,在家里也能体验宛如影院一般的大屏视觉享受。除了官方提供的大量游戏和应用,Rokid AR Lite 还能与 PC 串流,丰富应用场景。

INAIR 推出的 INAIR 2 Pro 则可以提供 134 英寸(等效 4 米距离)大屏,可直连 PC、Switch、手机等设备。INAIR 还与豆包、文心一言、智谱 AI 等大模型联手打造了系统级智能体验,支持 AI 实时翻译、实时会议转写。

星纪魅族 STARV Air2 不但拥有专业大模型和知识库,还贴心地加入了 AR 导航功能,发掘镜片的潜力。而能够做到这一步,则得益于该产品内置的 204mAh 电池。

(图源:星纪魅族)

INAIR、XREAL 等品牌的部分产品,通过大量传感器还实现了 3DoF 悬停、0DoF 云台模式等功能。空间感知功能除了可以优化观影、游戏时的画面效果,还能在工业、出行、办公等场景发挥作用。

AI+AR 眼镜按照能否独立运行可分为两类,第一类是不搭载独立芯片和电池的产品,如上文提到的 Rokid AR Lite、INAIR 2 Pro,以及星纪魅族的 StartV View 等,要么外接手机、PC 等设备,要么购买官方提供的 AR 盒子;另一类则是配备了独立芯片和电池的设备,例如星纪魅族 STARV Air2 和阿里巴巴正在开发的 AI+AR 眼镜,此类设备可看作 AI 拍摄眼镜的升级品。

能够脱离手机独立运行的 AI+AR 眼镜,才能成为下一代计算平台,总是外接一个 AR 盒子,不适合日常外出时使用。然而考虑到镜片、性能芯片的能耗,厂商选择外接 AR 盒子也是无奈之举。

阿里巴巴解决续航问题的方案,是为设备加入两颗芯片,其中骁龙 AR1 负责高负载场景,可提供性能支持,恒玄 BES2800 芯片则负责低功耗场景,在用户不需要高性能的情况下,将设备转化为 AI 音频眼镜或 AI 拍摄眼镜。

但双芯设计治标不治本,无法彻底消除用户的续航焦虑,一个不能全天候使用的 AI+AR 眼镜,难以成为下一代计算平台。若要解决 AI+AR 眼镜的续航难题,电池技术的突破或为唯一途径。基于高能量密度的硅基负极电池,手机电池容量已经上探到了 7000mAh,这一材料未来有望为 AI 眼镜提供全天候续航能力。

AI+AR 无疑是三类 AI 眼镜中前景最大的,研发 AI+AR 眼镜是所有入局者成长为 XR 行业巨头的必要条件。可续航、空间感知技术等难题,困住了新势力品牌,导致许多 AI+AR 眼镜在体验上更像是电视、显示器的替代品,难以满足我们日常使用中的复杂需求。

AI 眼镜产品细分,对于消费者和行业并非坏事,消费者可根据自己的需求和预算,挑选适合的产品,从而推动 AI 眼镜行业健康发展。要知道,AI+AR 眼镜 2024 年价格集中在 3000+ 元,今年 1 月 -2 月 2500 元 -2999 元和 3000+ 元依然占据了绝大多数份额,不适合作为推动 AI 眼镜下沉市场的产品。

在三类产品中,AI 眼镜价格预计将持续下跌,并凭借 AI 功能优势与开放式耳机竞争。AI 拍摄眼镜则可能逐渐成长为份额最高的品类,凭借远低于 AI+AR 眼镜的价格,以及更丰富的功能,赢得消费者的认可。AI+AR 眼镜的当务之急则是解决续航难题,让 AI+AR 眼镜不再是手机、PC 的附庸。

据洛图科预测,2025 年中国 AI 眼镜(不包含普通智能眼镜和普通 AR 设备)全渠道销量将增长至 31.4 万台,同比增长 188.5%。尽管 AI 眼镜行业在长时间的发展下,已经涌现出华为、星纪魅族、雷鸟等头部品牌,但他们的出货量不算太高,行业没有形成明显的头部化,任何品牌都有机会。

AI 拍摄眼镜从无到有,在今年 1 月 -2 月份额已攀升至 28.1%,是新势力品牌进入 AI 眼镜行业的最佳赛道。随着小米、阿里巴巴、字节跳动等企业的入场,消费者的可选项将更加丰富。另外,传统的 AR、智能眼镜,也将陆续加入 AI 功能,提高产品竞争力,带给用户更完善的体验。