整编师装备60门迫击炮,炮弹超过6000发,这个配置怎么样?

以下文章来源于甲骨堂 ,作者甲风

抗战后期,王耀武除了已有第 74 军作为基本部队外,还派出大量军官到第 100 军中,使得该军成为了第 74 军的兄弟军。

不过在 1945 年的军队整编中两个军的待遇不同,第 74 军为美械甲种军、第 100 军则为国械乙种军。

虽然由于王耀武的关系也给第 100 军配备了部分美械,但不过是些冲锋枪、火箭筒而已,其整体装备与第 74 军相差很大。

到抗战胜利后,国民党军接装了大量日械武器,第 100 军的山炮、步兵炮全面换装日械。

再到后来第 100 军改为整编第 83 师后,所配装备就是日式山炮、步兵炮;国械轻重机枪、步枪、迫击炮、掷弹筒;美械冲锋枪、火箭筒的阵容。

就迫击炮一项来说,当时整编第 83 师配备的是国造的 82 毫米中等口径迫击炮,总数达 60 门。

以当时国民党军的编制来说,82 毫米迫击炮装备于团、营级。

第 100 军时期实行的乙种军编制中,每个步兵营配 2 门 82 毫米迫击炮,另外步兵团还直属一个迫击炮连,配 4 门 82 毫米迫击炮,这样的话一个团的满编制就配 10 门 82 毫米迫击炮。

所以以第 19 师、第 63 师所辖的 6 个团计,那么标配正好就是 60 门迫击炮。

在改为整编师后,第 83 师裁减了两个团的编制,还剩下 4 个步兵团。虽然整编师之下有新的编制表,不过李天霞上报要求保持原有的团编制。

这样的话,一个团配置的迫击炮还是 10 门。但是多余的迫击炮肯定不会上交,而是继续留在本部,实际是加强到了各团中。

这就使得整编第 83 师当时的中等口径迫击炮配备数量达到了超额水平。

当然,迫击炮想要发挥威力,光有炮还不行,关键还得有炮弹。

而整编第 83 师当时的炮弹也不少,据该师的实力统计,82 毫米口径迫击炮弹计有 6791 发。

以平均数计,每门炮的备弹达到了 113 发,就是连轴打也能打相当长时间。

很显然,以中口径迫击炮的配备情况来说,整编第 83 师的装备数量并不算少,平均一个团的实有装备量达到了 15 门,这个数量已经超过了当时美械部队的最高配备标准—— 12 门。

而且如上所述,该师的迫击炮还有相当充裕的炮弹,每门炮的备弹都在 100 发以上。

因此就中口径迫击炮火力而言,整编第 83 师在当时大概算是第一梯队的水平了。

不过这个师的装备也有 " 缺口 " ——没有配备 60 毫米口径迫击炮。

六零炮在当时已经被证明是极为有效的连级支援兵器,像整编第 74 师就配备了超过 250 门,对其基层火力的提升非常大。

而整编第 83 师当时既没有六零炮,也没有接装日式的掷弹筒,反倒是配备国造的 27 式掷弹筒,总数有 85 具。

27 式掷弹筒的性能在当时已经不够用了,就数量来说平均每个连还配不上 3 具,所以整编第 83 师在连级炮火方面是比较不足的。

为了弥补连级火力,整编第 83 师配备有大量的轻机枪,而且机枪弹药也极其充裕。

所以到苏中战役我军首战宣、泰时,便对整编第 83 师的火力印象比较深刻。

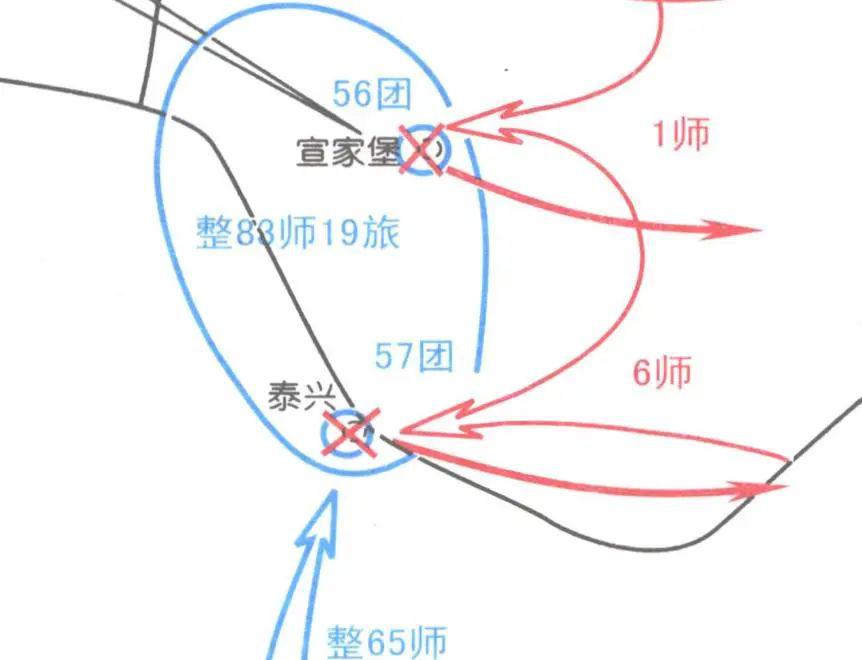

以守宣家堡的部队来说,是整编第 83 师所属第 19 旅第 56 团外加山炮营大部。

陶勇将军在回忆文章中便提到了该部的火力状况:

我飞马赶到第 8 团团部时,正赶上他们第二次攻击,这天晚上月明如昼,能见度很好。敌人像是故意显示他们美式装备的力量似的,什么火器都用上了:从土木工事的密密层层的枪眼里发射的机枪火力,又密又急,像泼水一样。炮弹和机枪火力一道,在前沿腾起了一道火墙,拦住了我们的攻击部队。

我军的炮火当时并不占优势,但还是加强了 1 门山炮、1 门步兵炮实施抵近射击,再加上步兵的英勇作战,最终全歼了在宣家堡的这一个加强团。

经此一战,第 1 师缴获各种火炮 16 门,此外还有不少炮弹;利用这批火炮和炮弹,我军提升了自身的炮兵装备实力。

在苏中此后的作战中,我军各部仍然在陆续缴获火炮。

到 1946 年 8 月底时,华中野战军主力的迫击炮装备水平已经到了每个团 6 到 8 门,次一些的也有 4 到 6 门迫击炮,在当时我军装备水平中已经是第一等了。