巴尔干小炮:南斯拉夫游击队使用的M8“斯科特”自行火炮

以下文章来源于战史探索者 ,作者毛豆 123

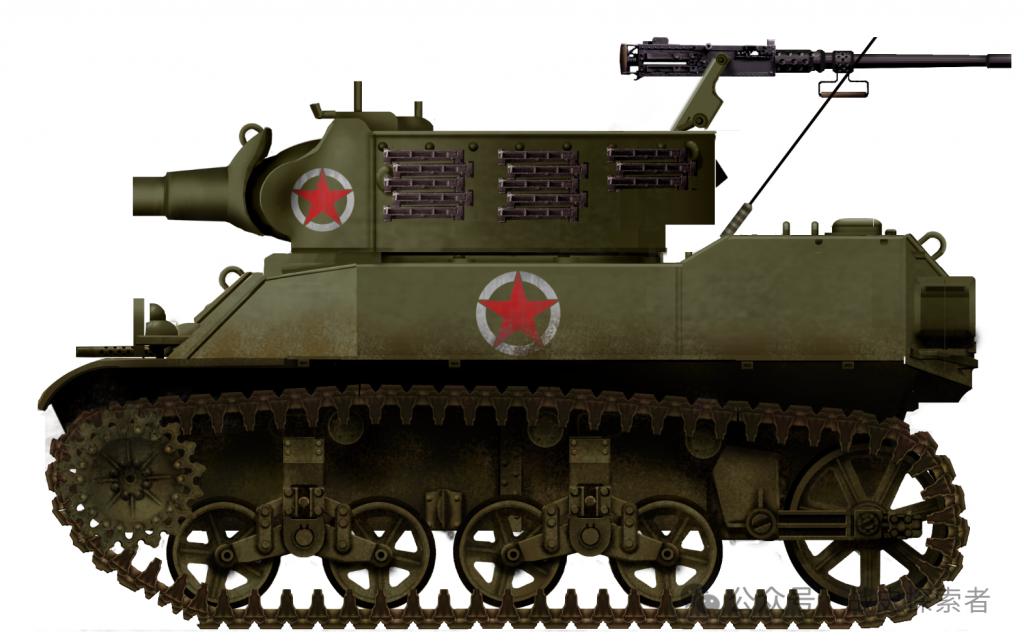

▲(彩绘)南斯拉夫游击队所使用的 M8 自行火炮(来源:Oussama Mohamed ‘ Godzilla ’)。其炮塔后方还装有用于反制敌方轻型载具、步兵的 M2 重机枪

截至 1944 年,南斯拉夫占领区最活跃的抵抗运动当属铁托所领导的游击队。多年来,他们使轴心国军队在人员、物资方面屡屡遭受重大损失,迫使占领者从其他战线抽调更多部队与资源投入南斯拉夫战场。而西方盟军注意到游击队的卓越战绩,决定通过武器与装备支援进一步支持他们。随着游击队解放南斯拉夫亚得里亚海沿岸地区,装甲车辆甚至得以通过海运进入该国。1945 年 4 月,新一批军事援助物资抵达,其中就包括 9 辆 M8 自行火炮——一种轻型支援载具。

历史背景

二战初期,南斯拉夫王国的政治动荡因亲德政府被推翻而加剧,使国家不可避免地走向战争。根据希特勒的 " 第 25 号作战命令 "(Unternehmen 25),德军将占领南斯拉夫全境。由此而引发的 " 四月战争 ",始于 1941 年 4 月 6 日对首都贝尔格莱德的轰炸。短短 12 天后,南斯拉夫军队投降,领土则被轴心国瓜分。在德军眼中,欧洲这一区域已处于掌控之中。然而残酷的占领政策、处决与驱逐引发了两大抵抗运动:保皇派切特尼克与铁托游击队的对抗。随之而来的是一场血腥的生存之战。

初期两支抵抗力量共同对敌,但因政治分歧很快陷入内战,使国家陷入更眼中的混乱中。西方盟军意识到牵制南军力的战略机遇,开始组织各类支援行动。最初他们支持切特尼克,但到 1943 年底局势剧变。基于多重考量,盟军转向支持给轴心国占领者造成更大破坏的共产党游击队,通过空投弹药武器、派遣军事教官等方式提供援助。至 1944 年,游击队已能接收坦克装甲车辆,组建起首个坦克旅。

这就是装备 56 辆 M3A1/M3 斯图亚特轻型坦克(可能含少量 M5 轻型坦克)、24 辆 AEC Mk.II 装甲车及 2 辆 M3A1" 怀特 " 侦察车的第 1 坦克旅。1945 年 4 月,他们又获得由 9 辆(另有资料记载为 7 辆)M8 自行榴弹炮组成的增援分队。

▲战争期间,第 1 坦克旅下属的游击队部队共操作了约 100 辆 M3 斯图亚特轻型坦克。上述坦克并非全属于部队初始编制,相当一部分是由盟军后续补充的替换车辆。因为游击队所能做的就是 " 用到坏为止 "

M8 自行榴弹炮

1930 年代,美国陆军尝试将 75 毫米榴弹炮安装到合适的自行底盘上。最终发现 M5 轻型坦克最为适配。为在这款紧凑车辆上容纳榴弹炮,设计团队开发了新型敞开式炮塔。尽管内部空间局促,美国工程师仍成功将 75 毫米榴弹炮装入全向旋转炮塔,其他部分基本保持原样。该型车辆被定型为 M8 自行榴弹炮(HMC)。

1942 年 9 月至 1944 年 1 月间,该型车共生产约 1778 辆,广泛服役于欧洲与太平洋战场的盟军部队中

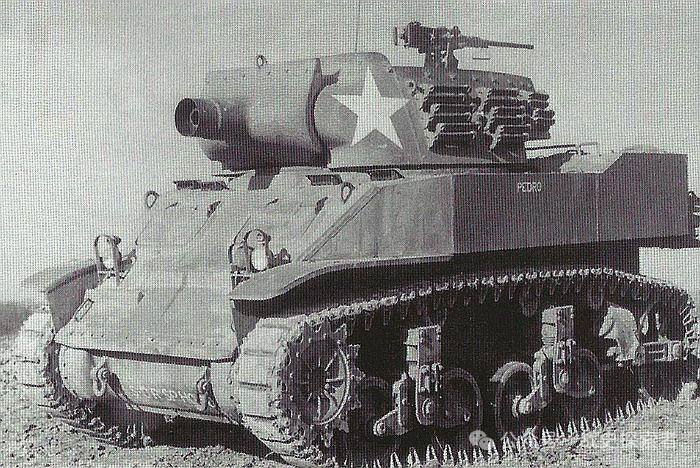

▲美军自 1943 年初开始接收 M8 自行火炮,在 1943 年底的意大利战役中参与作战,替换了装甲部队原先使用的 T30 自行火炮,美军装甲部队中 M8 自行火炮是划归其 - 炮兵指挥部下,为己方装甲部队提供直射火力支援所需;以及在机械化骑兵部队所属的侦察营中会配备突击炮连,让该部队具备可突破野战防御阵地的攻坚火力。尽管在火力上不足以与 105 毫米榴弹炮比拟,但是 M8 自行火炮的车相比 M7 自行火炮要轻,且仰角 40 度的火炮可以攻击到占据制高点的守军,更适合在地形崎岖的意大利南部使用,因此至二战结束时,在西欧战场常见 M7 自行火炮,但南欧战场仍然运用着相当数量的 M8 自走炮。

服役历程

1944 年至 1945 年初,游击队下辖的第 1 坦克旅大量使用既有坦克。此期间战斗强度之高,导致许多坦克损毁。由于难以获得补充,该旅被迫修复可用战车。但这只是权宜之计,随着车辆严重磨损,最终失去修复价值。

游击队在贝尔格莱德与盟军代表谈判时提出装备问题。铁托与亚历山大元帅的会晤中详细讨论了该问题。亚历山大元帅认识到游击队牵制德军对意大利战场的战略价值,同意支援请求。但驻意盟军自身也面临装备短缺,主战场聚焦法国,意大利属于次要战区。尽管如此,他们仍设法拼凑出一批装甲车辆,于战争前的最后数月运抵南斯拉夫

1945 年 4 月 19 日,盟军军援船队抵达希贝尼克港。这批物资包括各类武器、装备、牵引车及装甲车辆,值得注意的是 19 辆 M7" 牧师 " 与 9 辆 M8 自行火炮。由于 M8 自行火炮数量有限(游击队称其为 " 凯迪拉克 "),这些装备被分配到多个单位:4 辆配属第 4 集团军,2 辆给第 5 军,剩余 3 辆划归克罗地亚总参谋部。从编制上看,它们隶属重型摩托化炮兵旅。

配属第 4 集团军的车辆 4 月下旬在里耶卡周边参战,为包括第 1 坦克旅在内的推进步兵师提供火力支援。5 月 3 日,该部部分 M8 在斯洛文尼亚伊里斯卡比斯特里察地区执行火力支援任务,随后数日持续炮击德军防线。其中数辆被抽调参与解放的里雅斯特战役,在战争末期清剿南斯拉夫境内最后残余德军。

而克罗地亚总参直属的 M8 编入其坦克营,于 5 月 6-7 日在伊里斯卡比斯特里察与德军交战。第 5 军的车辆参与解放巴尼亚卢卡(波黑北部)行动,虽战斗有限,但该单位未参与后续作战。5 月 8 日被调往萨格勒布待命,直至二战结束。

▲ 1945 年 5 月的里雅斯特解放后,隶属第 4 集团军的一辆 M8 自行榴弹炮

▲ 1945 年 5 月 8 日,第 5 军所属的一辆 M8 自行火炮向克罗地亚首都萨格勒布推进。行驶在前方的是一辆游击队使用的法制 H-35 坦克,该坦克是从德军手中缴获

▲另一视角所拍摄的游击队 M8 自行火炮实车

斯图亚特辨识疑云

上述在游击队服役中的美制车辆也曾引发一个有趣问题:战后关于游击队改装 75 毫米 PaK 40 反坦克炮型斯图亚特的确切数量产生混淆。这些改装车出现于 1944 年底,旨在提升 M3 火力或利用炮塔损毁的底盘,据信至少改造 3 辆,具体数目仍存疑。

而军事史学家 D. 普雷多维奇在《克罗地亚二战装甲部队》中指出,第 4 集团军 1945 年 4 月文件提及四辆 " 斯图亚特自行火炮 ",实为装备 75 毫米榴弹炮的 M8。这些车辆可能是导致战后资料误判 PaK 改装车数量的原因——相同口径引发混淆

▲ 1944 年末,游击队第 1 坦克旅的工程师和机械师对多辆 " 斯图亚特 " 坦克进行了升级,为其配备了缴获的德制强力武器。其中一项便是安装了威力强大的 75 毫米 PaK 40 反坦克炮

▲正在为己方 " 斯科特 " 自行火炮补充油料的南军装甲兵乘员。与上图相比,两款载具除了口径相同,均是基于 " 斯图亚特 " 坦克底盘改造而来外,再无任何共同之处

涂装特征

游击队未对车辆进行新迷彩涂装,仅将原美军白色五角星重涂为红色,见于炮塔与车体前部。

▲南斯拉夫游击队所使用的 M8 自行火炮实车

战后岁月

M8 HMC 的战后服役记录稀少。新成立的南斯拉夫陆军(后改称人民军)虽曾使用美制 75 毫米榴弹炮并保有 M3/M5 训练车,备件供应可能延长其服役年限。但仅有的 9 辆车与过时主炮使其很快退役拆解,无一保存至今。

结语

游击队获得的 M8 自行火炮参战过晚,未能左右战局。尽管如此,它仍在对德作战中发挥了相当的作用。相比装备 37 毫米火炮的 M3 轻型坦克,M8 的 75 毫米炮显著提升了火力。若能更早地投入至巴尔干的山地地带,本可发挥更大价值。而这些小炮的短暂战史,成为南斯拉夫解放战争机械化篇章的特殊注脚。