考古专家如何确认青岛琅琊台真是秦始皇所修?他们找到了关键证据

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 李文璇 杜春娜 于洋

“秦王扫六合,虎视何雄哉。铭功会稽岭,骋望琅琊台……”在美丽的青岛市黄岛区南部,有一座三面临海、形状如台的山丘,考古队员在此经过近6年探索,终于确认山顶夯土基址就是秦始皇统一六国后所筑、也即诗仙李白诗中所说的“琅琊台”,琅琊台遗址也由此成为目前经考古确认的时代最早的统一秦帝国国家工程。

琅琊台遗址是怎样发现和发掘的?它的“身份”又是如何得到证明的?秦始皇为何不远万里来到琅琊台?记者采访了该项目考古发掘领队、山东省文物考古研究院战国秦汉研究室主任吕凯。

追寻秦始皇的足迹

其实在亲自主持遗址发掘之前,吕凯已对琅琊台关注了很久。担任山东省文物考古研究院战国秦汉研究室主任的他自然对秦汉史关注尤多,而史书中关于琅琊台的记载经常让他心驰神往。

据《史记》记载,公元前221年,秦国攻入齐国,齐王建投降,标志着六国统一完成。此后,秦在天下设三十六郡,琅琊郡就是其一。公元前219年,即秦始皇二十八年,40岁的始皇帝嬴政率众臣向东巡狩,先是封禅泰山,然后东游至琅琊。

秦始皇东游。图片来自网络

秦始皇东游。图片来自网络

登上琅琊台的始皇帝,面朝大海,意气风发,他在这里逗留了足足三个月,高兴之余,“乃徙黔首三万户琅邪台下,复十二岁。作琅邪台,立石刻,颂秦德,明得意。”

琅琊台上的秦始皇塑像。图片来自网络

琅琊台上的秦始皇塑像。图片来自网络

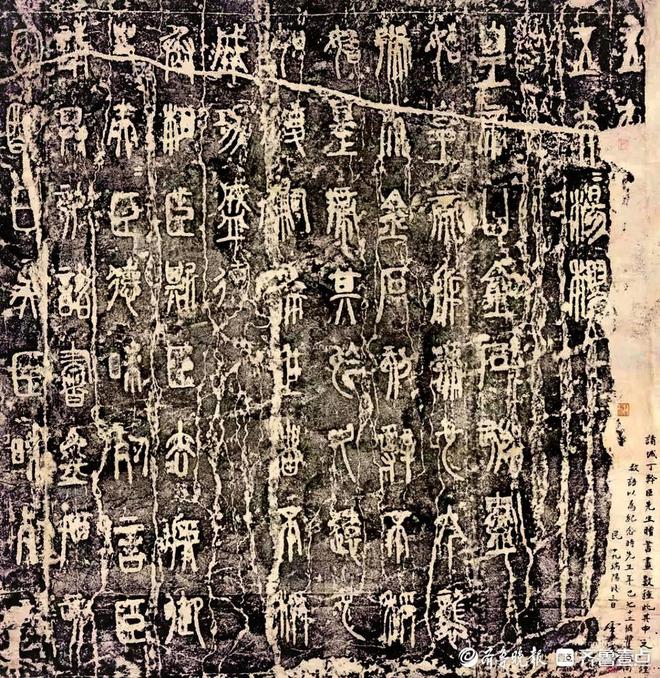

秦始皇是如何“明得意”的?琅琊刻石有记载:“六合之内,皇帝之土。西徙流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏。人迹所至,无不臣者。功盖五帝,泽及牛马。莫不受德,各安其宇……”秦始皇自认功高盖过五帝,恩泽连牛马都能均沾,无人不享受他的恩德,个个都能安居乐业。

琅琊刻石。图片来自网络

琅琊刻石。图片来自网络

然而,自以为建立千秋之功的秦始皇没有料到,不但他建立的秦朝无法传至万世,即便他重筑的琅琊台也会被“雨打风吹去”。

尽管秦二世即位后,又在琅琊刻石之旁刻下诏书,但是西汉以后,琅琊台逐渐没入荒芜,所在“滨海僻遐,人迹罕至”,仅偶有文人名士追迹造访。

鸟瞰琅琊台。山东省文物考古研究院供图

鸟瞰琅琊台。山东省文物考古研究院供图

到了北魏,郦道元在《水经注》中写道:“台孤立特显,出于众山上,下周二十余里,傍滨巨海”,此时的琅琊台看起来只是一座树木葱郁的山丘,与今人所见并无二致。明代人陈烨就曾写作《琅琊台论》,论说此处并无建筑,仅因山形如台才被人们称作“琅琊台”。

那么,现在看到的琅琊台与秦始皇修筑的琅琊台是一回事吗?这似乎已经成了一桩谜案。

好在吕凯有了亲自解开这桩谜案的机会。

2019年,为配合遗址规划编制工作,山东省文物考古研究院、青岛市文物保护考古研究所与青岛西海岸新区博物馆组成联合考古队,开始对琅琊台遗址进行主动性考古发掘,时年34岁的吕凯任项目负责人。“有幸追寻秦始皇的足迹,有几个考古人能有这么好的机会!”专研于秦汉考古方向多年,吕凯感到由衷的幸运。

从琅琊台上俯瞰。图片来自网络

从琅琊台上俯瞰。图片来自网络

2019年9月,吕凯率队登上琅琊台,初秋的风已变得清凉,远望仍是烟波浩渺的东海。怀着几许兴奋和几许忐忑,琅琊台遗址考古发掘就这样开始了。

作为两千多年后的追寻者,吕凯能找到秦始皇当年留下的蛛丝马迹吗?

没错,这就是秦始皇所筑

其实,吕凯他们这次发掘并非“零基础”。

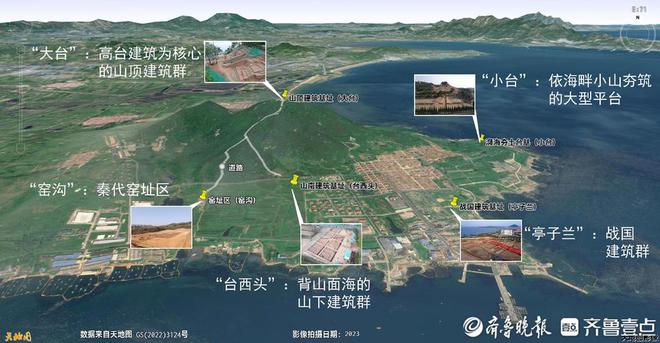

自上世纪70年代起,琅琊台就陆续进行过多次勘探与抢救性清理,其基本面貌已经被揭示出来。遗址内主要分布有两处大型台状夯土基址,即位于主峰顶部的“大台”和“大台”以东约1.2千米海边的“小台”,总面积约3.8平方千米。2013年,它被列为全国重点文物保护单位。

遗址范围及主要遗存分布地点。山东省文物考古研究院供图

遗址范围及主要遗存分布地点。山东省文物考古研究院供图

在这些基础之上,这次发掘开始没多久,考古队就收获了意外之喜。

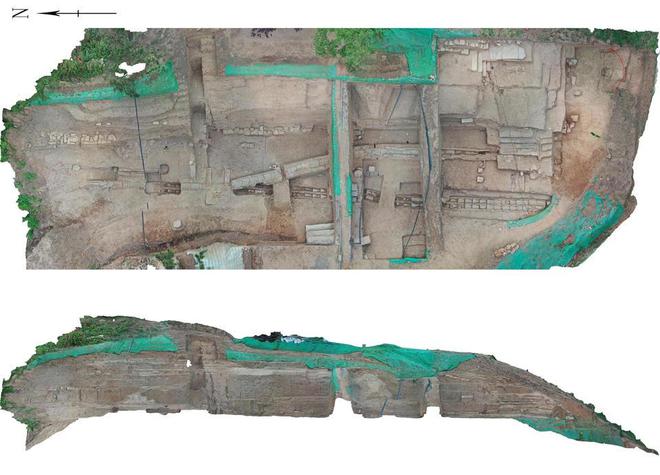

当时,吕凯团队采用试探性挖掘方法——“探沟法”,在琅琊台遗址的“大台”西侧,挖了一个长30米、宽2米的探沟,以期探明遗址的基本情况。在挖掘过程中,他们发现了经过加固处理的土层,也就是夯土层。

山顶建筑基址西部发掘区正射影像(上为东)。山东省文物考古研究院供图

山顶建筑基址西部发掘区正射影像(上为东)。山东省文物考古研究院供图

这些夯土层每层都是七八厘米高,夯面非常平整,且夯得极为坚硬。中国古代建筑多以夯土作为地基,看来琅琊台遗址曾经是施工标准很高的“官方工程”了。众人心中总算有了底气。

令吕凯觉得尤为幸运的是,探沟里还恰好发现了石砌地漏。这个边长1.2至1.4米的平面建筑部件由几块呈长方形、梯形和三角形的石板拼接而成,四边向中间下倾,中间凿有方形孔洞。

山顶建筑基址西部发现了石砌地漏。山东省文物考古研究院供图

山顶建筑基址西部发现了石砌地漏。山东省文物考古研究院供图

看着这个与现代地漏颇为相似的古老地漏,吕凯的心不由得砰砰跳了起来:“石砌地漏的存在意味着这里曾有一座高等级建筑,而且建筑西侧有一些房间,因为室外一般不会有这种东西。”

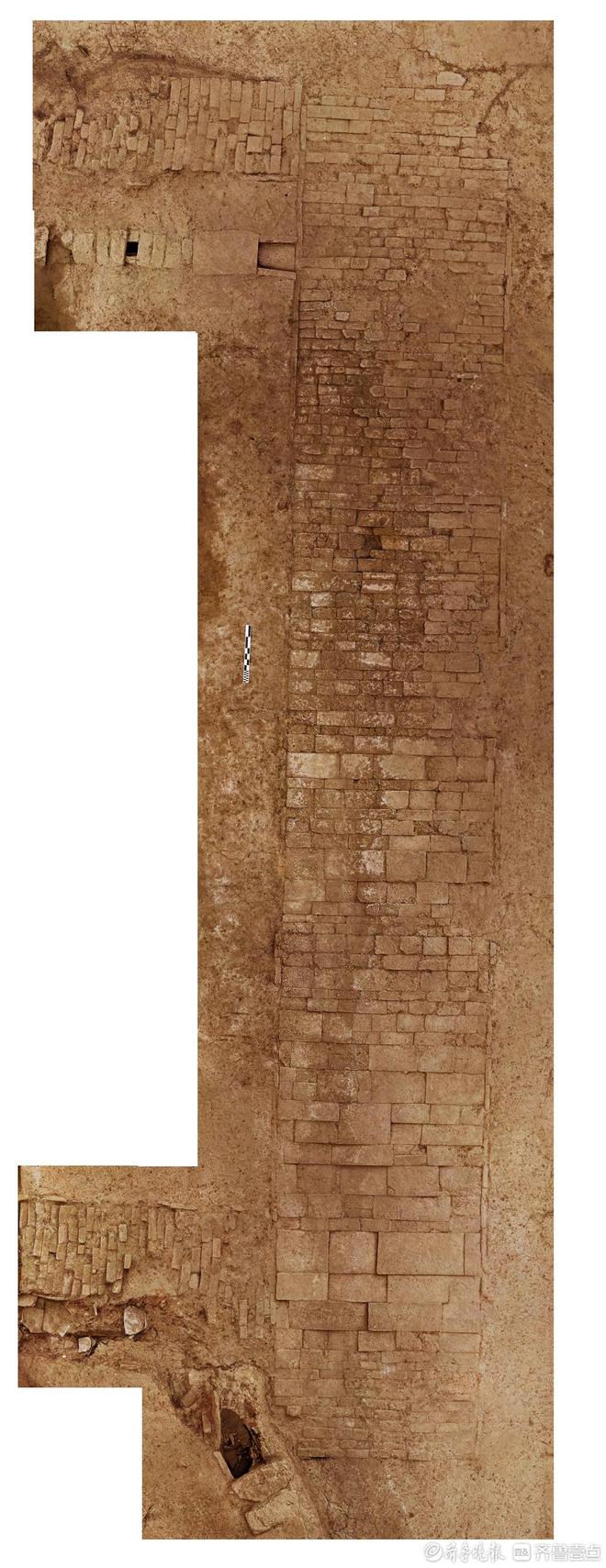

山顶建筑基址东部石铺路面正射影像(上为北)。山东省文物考古研究院供图

山顶建筑基址东部石铺路面正射影像(上为北)。山东省文物考古研究院供图

2019年至2021年,考古队不断扩展发掘面积,先后发现登台踏步、台下房间、排水设施、石铺道路等遗迹,其中,室外道路与暗渠连通,铺路石面呈弧形,具有排水的作用。

山顶建筑基址东北部的排水管道(上为北)。山东省文物考古研究院供图

山顶建筑基址东北部的排水管道(上为北)。山东省文物考古研究院供图

利用路面排水的设计在全国同时期其他遗址中并不多见,而陶制排水管道则是秦汉时期高等级建筑的“标配”,根据这些线索,吕凯认为琅琊台遗址极有可能是秦汉时期的一座高台建筑。

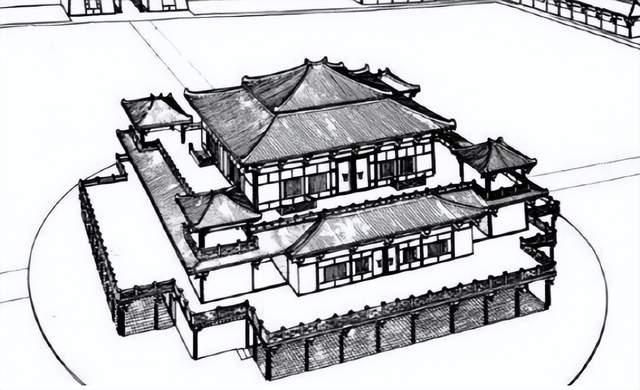

高台建筑。图片来自网络

高台建筑。图片来自网络

高台建筑于战国至西汉风靡一时,它以夯土版筑的台为基础与核心,在其上层层建屋,顶层通常为大型殿堂建筑,其余层级则环绕有宫室、回廊,外观宏伟如金字塔。能建造高大华丽的高台建筑,足见来到琅琊台的人身份不凡。

然而,有朵“乌云”仍盘旋在吕凯心头:在这片土地“耕耘”近三年,能证明琅琊台遗址“身份”的宝物,却始终没有出现。

窑址区正射影像(上为北)。山东省文物考古研究院供图

窑址区正射影像(上为北)。山东省文物考古研究院供图

转机出现在2022年,考古队于山下发现了一处砖瓦窑址区。这里共有10座窑址,均为马蹄形半倒焰窑,多数窑室仅存底部。窑址内及周边出土大量残断或变形的板瓦、筒瓦、圆形云纹瓦当、素面方砖及陶管道等,形制与台顶发现的基本一致。看来,山上的建筑构件是在此处烧制,然后运上去的。

秦代窑Y1(上为北)。山东省文物考古研究院供图

秦代窑Y1(上为北)。山东省文物考古研究院供图

那年夏天,琅琊台遗址真正意义上的“宝物”在窑址区出现了。那是一块半圆形夔纹瓦当残块,较大者复原直径超过80厘米。

窑址区出土秦代大型夔纹构件。山东省文物考古研究院供图

窑址区出土秦代大型夔纹构件。山东省文物考古研究院供图

彼时吕凯正在山上发掘,得知这个消息后,脑子里霎时一片空白,连忙三步并作两步往山下冲去,心中只有一个念头:这应该是秦代的!

窑址区出土秦代夔纹瓦当残件。山东省文物考古研究院供图

窑址区出土秦代夔纹瓦当残件。山东省文物考古研究院供图

吕凯介绍,大型夔纹瓦当是用于大型建筑正脊的两端和四条垂脊的端头,属于秦代极高等级建筑的标准器,也就是能够作为年代标尺的器型。这种纹饰独特的瓦当出土数量很少,只在陕西栎阳城遗址、辽宁绥中姜女石遗址等秦始皇行宫和秦始皇帝陵发现过。如此,琅琊台遗址应当就是秦始皇时期的国家级建筑工程无疑了。

山顶建筑基址龙纹踏步空心砖局部。图片来自网络

山顶建筑基址龙纹踏步空心砖局部。图片来自网络

2024年11月,考古队员发现了又一个“硬证据”——龙纹踏步空心砖。此前,这种砖石仅在秦咸阳宫一号宫殿出土。这些物件足以证明,司马迁在《史记》中的记载并非空穴来风。

在琅琊台遗址考古发掘记录中,吕凯郑重写下:“通过持续考古发掘,确认了位于遗址核心的山顶夯土基址是为秦始皇二十八年‘徙黔首三万户’所筑之‘琅邪台’……”

琅琊台为何如此重要

考古发掘证实如今的琅琊台即是秦始皇所筑之琅琊台,有何重要意义呢?吕凯首先还是从琅琊台的修筑说起。

主要新发现示意。山东省文物考古研究院供图

主要新发现示意。山东省文物考古研究院供图

据《史记》记载,为修筑琅琊台,秦始皇迁徙三万户百姓到琅琊台下,免除他们十二年的徭役。在吕凯看来,这在赋役沉重的秦朝应是极优惠的移民政策。“若按每户5口来计算,这次‘大移民’人数约为15万人,再加上琅琊原有人口,应当不少于20万人,秦始皇动用如此多‘黔首’修筑琅琊台及其行宫,说明这是一项非常重要的工程。”

第一次来到琅琊的秦始皇就“大乐之”,甚至在此处“留三月”筑台立石。“千古一帝”这一系列的行为显然极不寻常。那么,琅琊台究竟有何魅力?

姜太公治理齐国时曾在琅琊台修建四时主祠。图片来自网络

姜太公治理齐国时曾在琅琊台修建四时主祠。图片来自网络

在历史上,琅琊是“四时主”的祭祀地。何谓“四时主”?在中国古代神话体系中,“四时主”是掌握春、夏、秋、冬四季的神主,为齐国“八主”之一,决定着庄稼的生长和农业丰收,无论帝王君主还是人民大众,都要崇拜它、祭祀它、祈求它,保佑农业丰收和生活幸福。

“秦始皇在山东巡游时,都巡游了与齐国‘八主’有关的地方,并且还有一些祭祀行为,以此来实现对当地的实际控制。”吕凯说,他掌握了实际祭祀权,也就是掌握了本地的自然神祭祀权,从而实现了从行政到思想文化上对地方的控制。

秦灭六国。图片来自网络

秦灭六国。图片来自网络

在此意义上,秦始皇修筑琅琊台的行为无疑是为了彰显他对天下的统治。“在当时偏居西部的始皇帝来说,在琅琊建设大型建筑、立碑或者石刻,是对当地统治的最好证明。我们的发掘可以确定琅琊台是目前发现的东部地区时代最早、规模最大的秦帝国国家工程,是秦汉王朝宣示统治权力的政治地标。也就是说,我们通过考古发现实证了早期封建王朝多元文化融合、统一多民族国家形成的历史进程。”吕凯说。

海上丝绸之路。图片来自网络

海上丝绸之路。图片来自网络

除了宣示主权,琅琊台还有其他重要功能。中国的海上丝绸之路形成于秦汉时期,在吕凯看来,琅琊台遗址也是古代中国“乃临于海”海洋意识觉醒和海洋战略发展的实证。“琅琊台也体现了秦始皇对海疆的重视,他在东巡期间,在滨海道的多个重要地点都有驻扎和活动。”

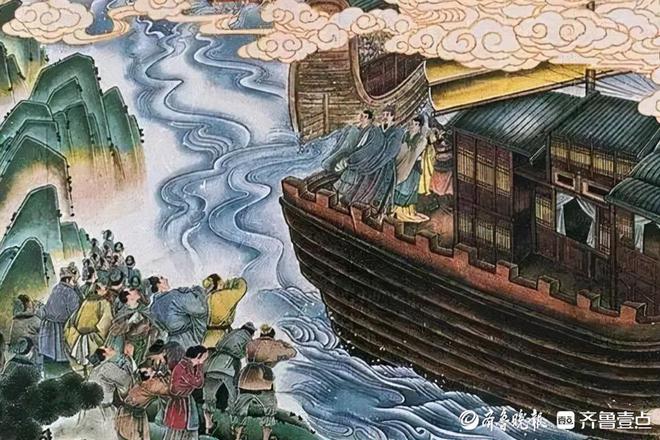

在琅琊郡巡游期间,秦始皇除了筑台祭祀、刻石颂德,还做了另外一件大事:遣方士徐福率领童男女数千人入海求仙药。“秦朝不仅有徐福东渡的传说,还有秦始皇入海与海神搏斗的故事。”对于吕凯来说,这些颇具神秘色彩并且至今经久不衰的传说故事,也是古人具有海洋开拓观念的证明。

徐福东渡。图片来自网络

徐福东渡。图片来自网络

“无论是秦朝还是后来的西汉,统治中心都位于关中一带,当时的统治者对神秘的海洋文明充满着期待和关注,这也是中国古代文明从内陆走向海洋的一种演变过程。我们的发掘成果揭示了秦汉帝国的疆域观念和海疆治理策略,也反映了秦汉时期海洋意识与海洋战略的蓬勃发展。”吕凯说。

秦始皇三次东巡琅琊台的经历影响着后来的统治者,汉武帝也曾多次“幸琅琊”。然而,自西汉以后,琅琊台便少人问津了,琅琊台的兴废也成为后人难解之谜。

山顶建筑基址出土西汉“千秋万岁”文字瓦当。山东省文物考古研究院供图

山顶建筑基址出土西汉“千秋万岁”文字瓦当。山东省文物考古研究院供图

据史籍记载,汉宣帝本始四年(公元前70年),汉朝49个郡国同日发生地震,毁坏城郭,房屋倒塌,琅琊郡正在地震范围内。有观点认为,琅琊台正是毁于此次地震中。

在琅琊台遗址的发掘过程中,考古队发现一些夯土有不规则的裂缝,疑似是地震导致。吕凯说,他们已经取了样本,希望通过和地震专家进行多学科合作,从而验证琅琊台的荒废是否与地震有关。

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省800位记者在线等你来报料!