火烧营反坦克战:3辆坦克陷进泥坑,几千步兵却撒腿就跑

The following article is from 甲骨堂 Author 甲风

1945 年抗战胜利后,国民党军除了国内所剩不多的装甲部队外,在驻印军体系中还组建了 7 个战车营;不过因为没有配齐装备的因素,这 7 个战车营并不全是 " 名副其实 "。

而在接受 100 多万日军投降后,国民党军接装了一定数量的坦克、装甲车,遂整编装甲兵教导总队,编成了战车第 1 团、第 2 团、第 3 团和装甲炮兵团、装甲汽车兵团及直属部队。

其中战车第 3 团由驻印军部分战车营的人员以及少量国内的老装甲兵人员,在北平接受日军战车第 3 师团的装备组建,因而坦克均为日械,型号主要是 97 式及 97 式改中型坦克、95 式轻型坦克以及 94 式超轻型坦克。

因为战车第 3 团的人员主要以原驻印军战车营人员为多,他们见识过更好用的美式坦克,所以对这些日军的坦克并不大瞧得上,认为其型号太老、部件老化,而且因为日军移交装备时还专门破坏过,所以接装日式坦克搞得这批装甲兵很头大。

而更令战场第 3 团的装甲兵头大的是协同问题,因为单纯依靠坦克突击在当时的国内战场还并不现实,唯有将坦克的参战与步兵协同,才能发挥最大威力。

所以国民党军当时搞出来的快速纵队,就是试图解决协同问题的举措。

不过国民党军的问题大家也都知道,向来是眼高手低,互不服气。

装甲兵在当时的国民党军序列中属于 " 高端兵种 ",所以普遍看不起步兵大头兵,一个营长、连长,也敢跟步兵师、团长叫板。

而步兵部队的指挥官们客观来说也确实不懂协同作战,但更看不惯装甲兵这种盛气凌人的姿态,所以对于所谓的协同作战也并不感冒。

据曾任驻印军战车第 1 营营长,后任战车第 3 团团长的赵振宇吐槽,早在 1946 年初的时候,其就向第 11 战区长官部建议划拨步兵合练;结果划给的第 16 军第 94 师和第 92 军第 142 师来倒是来了,可协同效果极差。

继而编组第 3 快速纵队时,指定青年军第 207 师合练,结果这个师主要在东北,就来了一个旅待了很短时间就又调回了;后来跟青年军第 208 师合练,效果也不行,索性战车第 3 团自己出人搞了一个步兵团。

而在此之前,因为步坦协同问题,战车第 3 团已经吃亏不小了。

比如在 1946 年 10 月的张家口之役中,晋察冀我军虽然失利,但这主要是对于傅作义部的行动判断失误所致,其实在平绥路东段和平汉路北段的作战打得还可以。

其中在平绥路东段的阻击作战中,就利用了国民党军步坦协同的脱节,打出了一例漂亮的反坦克战果。

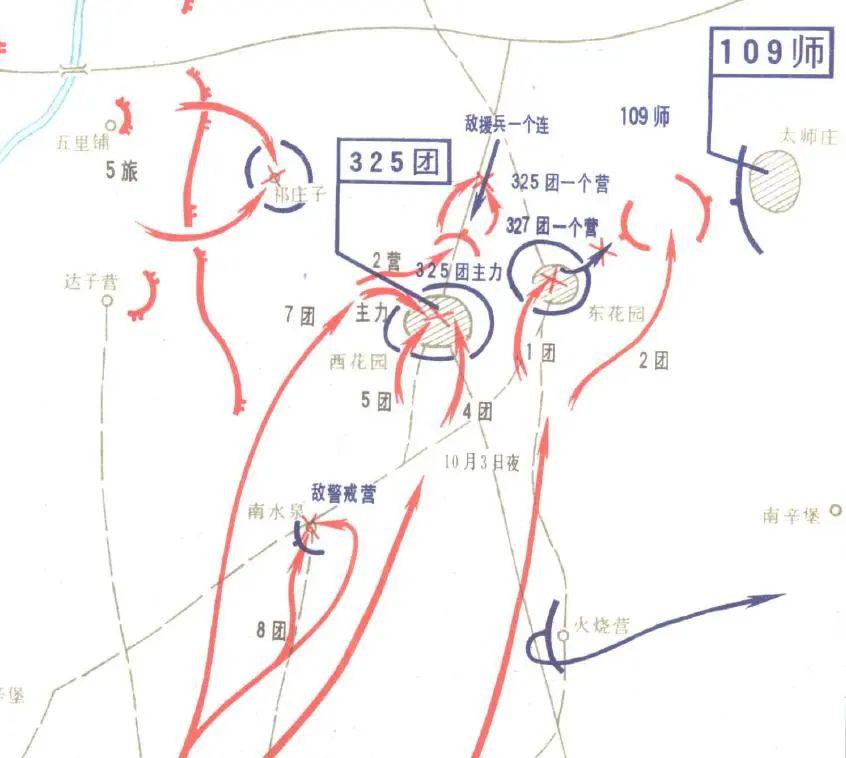

当时国民党军第 16 军第 94 师在战车第 3 团第 2 营的支援下向我怀来的预设阵地发起攻击,晋察冀野战军第 2 纵队第 5 旅第 15 团依托阵地坚守,大量杀伤了敌军。

至 10 月 2 日时,国民党军第 94 师在坦克支援下猛攻火烧营,其中战车第 7 连直接支援一个团的步兵。

到黄昏时该连的 3 辆坦克(大概率为 97 式中型坦克)陷入泥沼,而担负防御任务的我军一线步兵则发起了反冲击。

据战车第 3 团团长赵振宇称,我军出动了 3000 余人将其受困坦克与步兵分割;但实际上在火烧营一线的守军总计才一个团,以当时晋察冀野战部队的员额来说,就是全部出动也不可能有 3000 余人。

所以实际情况是这边的步兵出击,因为恰逢黄昏,国民党军不善夜战,所以步兵就直接溜号撤回去了。

至于那 3 辆动不了的坦克,直接没人管了,不仅第 94 师参战的几千号人不管,连战车第 7 连本部也不敢贸然去救。

因此到 10 月 3 日天亮时,这 3 辆坦克就被我军使用手榴弹和汽油瓶给干掉了。

据华北野战部队战史载,此战击毁的坦克一共是 4 辆,那除了这 3 辆不能动的之外,战车第 7 连还有别的坦克受损。

战场第 3 团团长赵振宇对步兵表现极为不满,称如果能有一个步兵营在夜晚于坦克周围建立防线,那坦克能不至于损失掉;不过他也认为夜间作战的话,步兵所受的伤亡肯定会倍增。

当时即便是战损装备,也是要尽量回收的。

第 15 团在当夜出击后,就收回了兵力执行其他任务,所以并没有去拖走坦克。

到 10 月 3 日晚时,晋察冀野战军决定以第 1 纵队向东西花园的第 109 师出击,歼敌 1 个多团,并顺带恢复了火烧营方向的阵地。

据华北野战部队战史载,此战缴获了 3 辆坦克,不过这 3 辆坦克应该是之前第 15 团击毁后留在当地的。

因此在第 16 军(第 1 纵队)战史和战例选编中,并没有专门提及缴获坦克的情况。

而且就当时的客观条件来说,我军控制战场后也不好将坦克回收,并在修理后为我所用。

华北方向真正缴获到坦克,并在修复后组建咱们自己的装甲部队,就到了石家庄战役之后了。