养侄子14年,和亲妈出国后,原以为是白眼狼,6年后给我带来惊喜

"哥,你说给我带惊喜,这就是你的惊喜?一声不吭就去了澳洲?"我掂着手里的明信片,嗓子发紧,仿佛有人扼住了我的咽喉。

窗外的雨丝斜织着夏末的寂寥,打在我那间小店生锈的铁皮招牌上,发出零碎的声响。

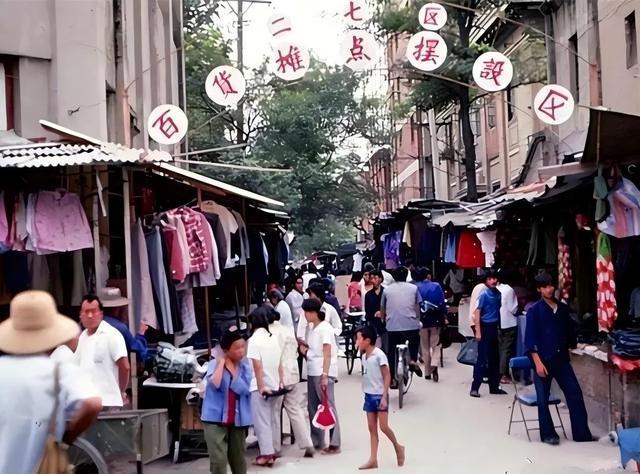

1989年初夏,姐姐一家决定移民澳洲,却因种种原因只能留下四岁的小涛。那时的移民政策复杂,加上孩子的户口迁移手续繁琐,姐夫在澳洲的亲戚也只能先安排两个人过去。

我二十五岁,刚从技校毕业分到县棉纺厂当机修工,拿着每月六十八块的工资,住在厂里的集体宿舍,连个像样的家具都没有,就这样接下了这个天大的责任。

"弟,就这几年,等我们在那边站稳脚跟就接小涛过去。"临走那天,姐姐红着眼睛,紧紧握着我的手,喉头不住地颤抖。

"姐,你放心,我肯定把小涛拉扎好。"我拍着胸脯保证,却不知道这一"拉扎"就是十四年。

刚接手小涛那会儿,我笨手笨脚,连尿布都不会换。宿舍里的老郑头见我可怜,教我用纱布做尿布,用小米煮粥。

"陈小子,男人带孩子,得细心,跟修机器不一样,出了故障不能返工重来。"老郑头叼着烟袋锅子,眯着眼睛教我。

那些日子,白天我上班,把小涛寄放在厂保育院;晚上下班后,背着小涛去职工食堂打饭,再回宿舍喂他吃饭、洗澡、讲故事。

记得他五岁生日那天,我省吃俭用买了个"蜘蛛侠"塑料玩具,小涛高兴得满宿舍跑,引得隔壁的老张家闺女哇哇直哭,非要也玩。

起初,每月都有姐姐的信件和汇款,那时还没有电话普及,只能靠邮递员王师傅每月固定送来的蓝色国际信封和汇款单维系亲情。

"陈师傅,你姐又寄钱来了,这次是一百五十块!"王师傅每次都笑呵呵地递给我信封,好像那是他的功劳似的。

渐渐地,信件变得稀少,汇款也断断续续。八岁那年,小涛放学回来,站在我们那间十平米的出租屋门口,怯生生地问:"叔叔,我妈妈是不是不要我了?班里李蕾说,她妈妈说,出国的人都不会再回来了。"

我心一揪,蹲下身来平视他的眼睛:"怎么会呢,你妈妈在那边挣钱很辛苦,等你长大了,考上大学,我们一起去找她。"

其实我心里也没底,姐姐已经三个月没消息了。

九十年代中期,国企改革浪潮席卷全国,我们县棉纺厂也没能幸免。记得那天开大会,厂长站在台上,拿着文件念道:"为适应市场经济发展需要,实行人员优化组合..."

我和几百名工友一样,成了"优化"对象。三十岁出头,我拿着那张盖着鲜红公章的解除劳动合同通知书,站在厂门口,茫然如同刚出笼的小鸟。

为了小涛的学费和生活费,我靠着一笔补偿金和从亲戚那借来的三千块钱,承包了厂附近的一间小卖部。从此,那间不足十平米的小店成了我们叔侄俩的栖身之所。

我睡在后间的小床上,小涛则睡在用木板和砖头搭的阁楼上。夏天屋顶烤得跟火炉似的,我们就把床搬到门外的空地上,躺着数星星。

"叔,你看那颗最亮的星星,是不是妈妈在看我?"小涛指着天上的北极星问我。

"是啊,你妈在那边也能看到这颗星星,你们隔着星星说话呢。"我摸摸他的头,心里却不知如何是好。

那时候,姐姐的来信全断了。我托人打听,说是姐夫在那边生意失败,两口子不得不到偏远地区去开荒,连电话都没有。

小涛很聪明,从小学到初中,成绩始终名列前茅。每当他拿着奖状回来,我都会省下几个月的零花钱,带他去县城最好的饭店——"红星饭店"吃一顿红烧肉。

"叔,我以后一定好好学习,考上大学,赚大钱,让你也吃香的喝辣的!"小涛嘴上油光闪闪,眼睛亮晶晶的说。

我摸摸他的头,心里比蜜还甜:"好好学习就行,叔叔不图你啥,就图你有出息。"

小店的日子虽然清苦,但也有乐趣。每到傍晚,附近工厂下班的工人都会来我这小店买烟买酒,唠唠家常。

老李是纺织厂的老师傅,每次来都要说一句:"陈老板,来两瓶二锅头,今儿车间又完不成任务,得喝两口压压惊。"

年轻的卡车司机小王,则总是买一包大前门,坐在门口的小马扎上抽烟:"陈哥,我听说澳洲那边一个月能挣几千块,你姐姐咋不把你侄子接过去啊?"

我只能笑笑:"可能是那边也不容易吧。"

随着年龄增长,小涛越发沉默。初中毕业那年,他个子猛窜,已经比我高出半头。那段时间,他常常放学后不直接回家,而是在学校多待一会儿。

有一次,我去学校找他,看到他站在操场边和一群男生说笑。走近了,听见他们在谈论假期计划。

"我爸说今年带我去海南岛玩!"一个胖乎乎的男生兴奋地说。

"我们全家要去北京,爸爸已经订好了火车票。"另一个男生不甘示弱。

轮到小涛时,他沉默了一下,然后挺起胸膛:"我妈在澳大利亚,她说等我高中毕业就接我过去,那里的海比这里的还要蓝!"

我站在不远处,心里一阵酸楚。

有一次,我整理他书包时发现一张纸条,女生的字迹清秀:"小涛,你叔叔真不容易,一个大老爷们把你拉扯这么大,你要好好珍惜啊。我妈说,你叔叔为了你,连媳妇都没娶。"

我苦笑着把纸条塞回原处,假装从未看过。是啊,为了小涛,我已经推掉了多少次相亲,村里刘寡妇三番五次送来的饭菜,我也只能装作不明白她的心思。

在我心里,小涛就是我的命,是我生命的全部意义。

高三那年冬天,一个雪后的清晨,小涛突然放下碗筷,认真地看着我说:"叔,我查到了妈妈在澳洲的地址,我要给她写信。"

我愣住了,手中的筷子掉在地上,发出清脆的响声,像是我心里某根弦突然绷断。

"你疯了吗?高考在即,你现在分什么心?"我声音不自觉地提高,几乎是吼出来的。

"我有权知道我的根在哪里!这么多年了,我连我妈妈长什么样都快记不清了!"小涛第一次对我吼,眼圈红红的,倔强地盯着我。

"你知不知道我为了你放弃了多少?我三十八了,到现在连个对象都没有!就为了什么?就为了你能好好学习,有个好前程!现在你要为了一个十几年不闻不问的人分心?"我气得浑身发抖。

"那是我妈!"小涛拍案而起,"我没让你为我牺牲,是你自己选的!"

话一出口,我们都愣住了。屋里突然安静得可怕,只有窗外北风呼啸的声音。

小涛摔门而出,我坐在那里,像霜打的茄子一样蔫了。

那晚,我在小店的后间翻出一个旧铁皮饼干盒,里面是小涛从小到大的照片:第一次上学,穿着我改小的蓝色的确良衬衫;十岁生日,我用面粉和白糖做的寿桃蛋糕,表面还放了颗红枣做装饰;中考后,我俩在县城照相馆的合影,背景是一幅假山流水的布景...

照片最下面,是姐姐一家出国前留下的全家福,那时的小涛才四岁,圆圆的脸蛋挂着天真的笑。

雨点敲打着生锈的铁皮屋顶,我点燃一支红塔山,任由眼泪滑落。烟雾缭绕中,我仿佛看到了过去十四年的点点滴滴:小涛第一次叫我"叔叔"时,我激动得一夜睡不着觉;他发高烧,我背着他在县医院走廊里来回踱步,等待天亮;他学会骑自行车那天,摔了一跤,膝盖流血,却倔强地说"不疼"...

第二天一早,小涛回来了,眼睛红肿,显然一夜未眠。我二话不说,从柜台下面的铁盒子里拿出一叠攒了多年的钱:"给,写信的钱。你妈妈的地址我早就知道,只是...怕你分心。"

小涛愣住了:"叔,你...你早就知道?"

"嗯,你妈每年过年还是会寄明信片来的,只是...我怕你想她,就没给你看。"我别过脸去,不敢看他的眼睛。

小涛沉默了许久,然后慢慢地说:"叔,对不起,我昨天不该那么说。你为我做的一切,我都记在心里。不管我妈妈在哪里,你永远是我最亲的人。"

我鼻子一酸,转身去擦柜台,掩饰自己的情绪:"行了,别肉麻了,赶紧吃饭上学去,别耽误复习。"

高考那天,我破天荒地关了店,站在校门外等他。见他出来,我递上提前准备好的凉白开:"考得怎么样?"

"还行,应该能上一本。"小涛笑得很轻松。

接下来的日子,我们很少再提起那次争吵,生活似乎回到了正轨。小涛埋头复习,等待高考成绩;我每天开店,计划着等他上大学后要添置些什么新东西。

高考结束两个月后,小涛如愿考上了B市大学。我们都很高兴,邻居们纷纷来道贺,还有人说要给我介绍对象,说我终于可以考虑自己的终身大事了。

开学前一天,我早早地起床,准备了他爱吃的红烧肉和蒜苗炒鸡蛋。等了半天不见人影,进他房间一看,只见床上放着一张纸条:"叔,妈妈联系上了,她帮我申请了澳洲的学校,我去找我的根。对不起,我会想你的。小涛留。"

那一刻,我的世界崩塌了。十四年的付出,换来的是一张冰冷的纸条。

我瘫坐在床边,手中的纸条被泪水浸湿。窗外,蝉鸣声嘶力竭,像是在嘲笑我的愚蠢。

这一走,就是六年。

没有电话,没有信件,仿佛人间蒸发。每年春节,我都会守在小店里,期待着邮递员老王带来澳洲的来信,可每次都是失望而归。

街坊邻居的议论声不绝于耳:"瞧,白眼狼啊,养这么多年,说走就走,连个电话都不打。"

"老陈也是命苦,打光棍一辈子,养了个白眼狼,晚年连个照应的人都没有。"

老王每次路过我的小店,都会叹口气:"陈师傅,你看你,也五十出头了,该找个伴儿了。那小子指望不上了。"

我只能苦笑,继续在小店里卖着啤酒和方便面,日复一日。店里的旧收音机每天播放着《新闻联播》,成了我唯一的伙伴。

每当夜深人静,我都会坐在后院的小板凳上,看着满天繁星,想起小涛小时候问我的那个问题:"叔,你看那颗最亮的星星,是不是妈妈在看我?"

现在,我总是不由自主地想:那颗星星下,小涛是否也在看着同样的星空?他过得好吗?有没有想起过这个把他养大的叔叔?

有时我也会想,当年若是没答应姐姐,现在是不是就不会这么痛?但转念又一想,那十四年的点点滴滴,哪一刻我不是甘之如饴?哪一个微笑、哪一声"叔叔"不是我生命中最珍贵的礼物?

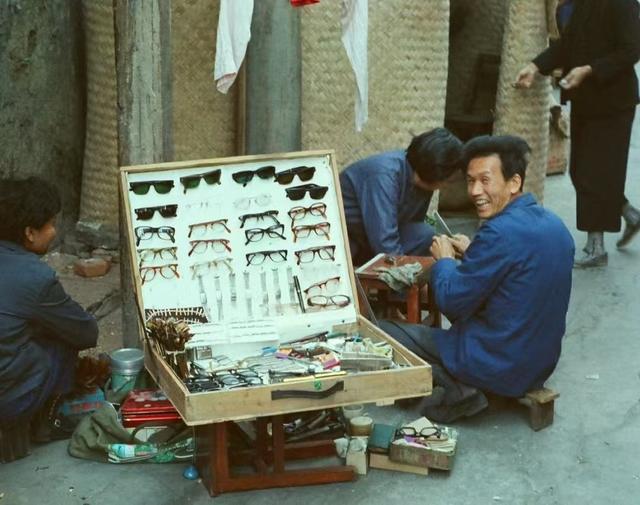

日子就这样不紧不慢地过着,我的小店也跟着社会变迁有了变化。从最初卖散装白酒、散装饼干,到后来增加了瓶装饮料、包装零食;从手写价签到塑料价签架;从算盘计账到电子计算器...

县城也在悄然变化,马路拓宽了,路灯亮了,甚至还开了家肯德基。但我的小店依然故我,成了这条街上的"老古董"。

去年冬天,一个雪天,店里来了个穿西装的年轻人。他站在门口,拍打着身上的雪花,环顾着店内简陋的摆设,目光最后落在墙上那张发黄的全家福上——那是小涛四岁时的照片。

"您好,请问这是陈铁生的小店吗?"年轻人彬彬有礼地问道。

"是啊,我就是。"我诧异地看着这个陌生人,心想是不是什么推销员。

年轻人递给我一封信:"陈叔叔,还记得我吗?"

我老眼昏花,定睛一看,竟是小涛!头发剪得利落,身材挺拔,脸上多了几分沧桑与成熟,哪还有当年那个瘦弱少年的影子?

"涛...小涛?"我嗓子哽咽,差点说不出话来。

信是从澳洲寄来的,我颤抖着拆开:"叔,对不起,这些年没有联系您。我一直在努力学习,后来创办了小型贸易公司。我每个月都让朋友来看您,知道您还守着那间小店...我回来了,带着资金,想和您一起把小店做大。您给了我生命中最重要的十四年,接下来的日子,换我来照顾您。永远爱您的小涛。"

我一字一句地读完信,泪水模糊了视线。小涛站在一旁,眼圈也红了。

"臭小子,六年不来信,你知道我多担心吗?"我故作生气,声音却哽咽得不成样子。

小涛一把抱住我:"叔,对不起,我...我那时候太任性了。去了澳洲才知道,生活没那么容易。妈妈一家在那边也过得很辛苦,哪有我想象的那么好。我上学、打工、学技术,一心想着等有出息了再回来见您,不想让您失望..."

那晚,我们在小店后间坐了整整一宿。小涛向我讲述了这六年的经历:刚到澳洲时的不适应,语言关上的困难,打过的各种零工,如何一步步创业...

"叔,我知道您喜欢小店,我们就从小店做起,开连锁便利店,让您当顾问,我负责经营,咱们一起干!"小涛眼睛亮亮的,像是当年考了满分回来跟我炫耀的样子。

我笑着擦拭眼角:"臭小子,谁稀罕你当顾问,我这把老骨头还硬朗着呢!再说,你妈那边怎么办?"

小涛的表情黯淡了一下:"妈妈去年去世了,癌症...走得很安详。她临走前一直念叨着对不起您,对不起我..."

我一愣,心里五味杂陈。姐姐,你怎么就这么走了?连句当面的话都没留下。

"叔,我想在这边好好发展,陪着您...可以吗?"小涛小心翼翼地问。

"傻小子,这还用问吗?这是你的家啊!"我拍拍他的肩膀,心里的阴霾一扫而空。

如今,我和小涛的连锁小店已有三家。从最初的小卖部,到现在的便利店,店面干净明亮,商品琳琅满目。我们请了年轻人设计了统一的店标和装修风格,在县城里小有名气。

我依然习惯早起,但不再是为了开店,而是去附近的公园打太极拳。。

每当夜幕降临,我喜欢坐在新店二楼的阳台上,看着来来往往的顾客,想起那个雨夜里独自垒起的心墙,如今已被岁月的温柔冲刷得不见棱角。

有时候,邻居老王会来找我下象棋,聊聊家常:"老陈,你这运气也太好了,养了十四年的娃,真回来报恩了!"

我只是笑笑:"哪是什么报恩,都是一家人。"

前几天,小涛对我说:"叔,咱们店的名字定了——'十四年'。"

我眼睛一热,别过脸去。是啊,十四年的等待,十四年的付出,如今都化作了生活的馈赠,回到了我身边。

昨天,小涛带回来一个姑娘,是B市人,在澳洲留学时认识的。姑娘挺水灵,说话轻声细语,一看就是个有教养的。

"叔,这是小雯,我...我们准备年底结婚。"小涛有点紧张地介绍道。

小雯甜甜地喊了声"叔叔好",然后从包里掏出一个小盒子:"叔叔,这是我给您买的钢笔,听小涛说您喜欢写日记。"

我接过来,心里暖烘烘的:"好好好,你们年轻人的事自己做主就行,叔叔支持!"

送走小雯后,小涛有些忐忑地问我:"叔,您觉得她怎么样?"

"挺好的姑娘,比你强多了!"我故意逗他,看着他窘迫的样子,开怀大笑。

晚上,我坐在阳台上,掏出小雯送的钢笔,在日记本上写道:

"今天,小涛要结婚了。想起十四年前接他回家那天,他还只会喊'叔叔抱',如今都要当爸爸了。人生有几个十四年?我这辈子值了。"

窗外的月光如水,洒在小县城的屋顶上。风吹过,卷起一片落叶,又轻轻放下。

血缘虽远,情义相连。人这一生,付出的爱,终会以另一种方式回来。这大概就是生活最大的奇迹与恩赐吧。